|

철강과 관련한 작은 소기업을 경영하던 K(53)씨는 외환위기 직전만 해도 잘나가던 기업인이었다. 하지만 외환위기와 함께 그는 어두운 터널로 빨려 들어갔다. 사업은 순식간에 부도를 냈고 재기를 위해 주식에 손을 대면서 사채시장을 찾아 결국 채무불이행자(신용불량자)가 되고 말았다. 수도권의 대형 아파트는 흔적도 없이 사라졌고 지금은 단칸방에서 신불자 딱지를 떼기 위해 몸부림을 치고 있지만 여의치 않다. 지난해 박근혜 대통령이 '신용사면'의 길을 터주겠다고 했지만 그에게 구원의 손길은 다가오지 않고 있다.

환란의 악몽이 대한민국에 드리운 신용불량의 '주홍글씨'는 언제나 제대로 씻겨나갈 수 있을까.

지난 1997년 외환위기로 채무불이행자가 된 사람들 가운데 172만여명이 여전히 신용등급의 '낙인'에서 벗어나지 못한 것으로 나타났다.

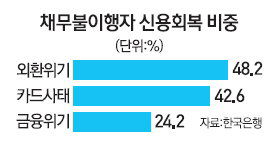

5일 한국은행이 NICE를 통해 100만 표본 차주를 추출해 조사한 결과 1998년 외환위기 때 채무불이행자로 전락한 대출자 가운데 신용을 회복한 사람의 비중은 48.2%에 불과했다. 15년간 신용회복에 성공한 비율이 절반도 채 안 된 것이다.

신용활동인구(금융기관과 금융거래 경험이 있거나 거래신청 등을 경험한 인구)가 4,100만명인 점을 감안하면 환란 이후 83만여명이 아직 저신용의 덫에서 빠져나오지 못한 것으로 추정할 수 있다.

10년 전인 2003년 카드사태 당시 채무불이행자로 분류된 대출자 가운데도 신용회복에 성공한 비율은 42.6%에 불과했으며 2008년 금융위기 당시 채무불이행자 중 24.2%만 신용을 회복했다.

정부의 각종 서민금융 지원정책에도 불구하고 저조한 신용회복 성적에 정부와 한은의 우려감도 커지고 있다. 가계부채가 1,000조원을 이미 넘기며 경제 뇌관으로 자리 잡은 상황에서 미국의 테이퍼링(양적완화 축소)과 맞물려 금리인상이 시작될 경우 서민층의 부담은 더욱 커질 수밖에 없기 때문이다. 내수회복 기대도 요원해진다. 특히 지난해 3월 박 대통령이 외환위기(IMF)로 신용불량자가 된 기업인 등에 대한 '신용사면'을 지시한 이후의 관련작업도 더디다.

관련부처에 따르면 지난해 4월 10만명 대사면 조치가 발표된 후 다음달에 수천명에 대한 사면이 이뤄졌지만 남은 사람들의 연체기록 삭제와 빚 탕감작업은 현재진행형이다. 빚 탕감 등을 해야 하는 만큼 신용사면이 많은 논란을 일으킬 수 있어 기대만큼 속도가 나지 않는다는 얘기다.

이에 따라 한국은행은 저신용차주의 신용회복 경로를 추적하는 연구를 추가 진행하는 방안을 검토하고 있다. 한은 관계자는 "신용을 회복했거나 신용을 회복했다가 다시 하락한 대출자들에 대한 추가 연구를 할 경우 신용회복지원 정책의 효과를 배가할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >