|

지난 10일 대한민국은 2년 연속 무역 1조달러를 돌파했다. 무역의 규모만 따지면 전세계 8강안에 드는 쾌거다. 사실 내수시장이 빈약한 우리나라가 이 정도 경제성장을 이뤄낼 수 있었던 것은 수출이 경제 성장을 견인했기 때문이다.

실제로 대외경제정책연구원에 따르면 지난 2010년과 2011년 국내총생산(GDP) 증가율은 각각 6.2%, 3.6%인데 이중 수출의 기여도는 7.2%, 5.2%에 달했다. 만약 수출이 없었다면 GDP가 마이너스 성장을 기록했을 것이라는 뜻이다.

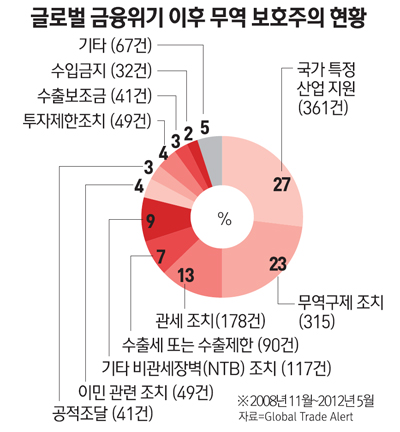

문제는 글로벌 경기침체의 우려 속에 전세계가 자국 산업의 보호 장벽을 높이 쌓는 '무역전쟁'의 징후가 뚜렷해지고 있다는 점이다.

세계무역기구(WTO)에 따르면 지난해 10월부터 올해 5월까지 7개월 동안 총 182건의 신규 무역제한조치가 취해졌으며 이는 전세계 무역규모의 0.9%에 해당하는 수치다. 2년 전 제조업 강화법(Manufacturing Enhancement Act)을 도입해 입맛대로 관세를 부과하거나 폐지하는 길을 열어놓은 미국이나 희토류 수출 쿼터제를 실시하는 중국, 수입자동차에 붙이는 세금을 일시에 30% 포인트나 높인 브라질이 대표적 사례다.

'국가 대 국가'였던 무역 전쟁 구도가 '기업 대 기업'으로 변화하는 조짐도 나타나고 있다. 애플과 삼성전자는 미국과 유럽에서 자존심을 건 특허 소송을 벌이고 있으며 듀폰은 지난 8월 미 버지니아 동부법원으로부터 코오롱인더스트리에 대한 9억2,000만달러(약 1조원)의 배상 판결을 이끌어내기도 했다. 정철 대외경제정책연구원 연구위원은 "전세계적으로 다양한 보호 무역조치가 나타나고 있으며 이러한 상태가 고착화할 수 있다"고 지적했다.

이 때문에 한국도 무역전쟁의 틈바구니에서 살아남기 위해 대응책을 마련해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 외교통상부에 따르면 한국 제품에 대한 세계 각국의 수입 규제 건수는 지난해 16건에서 올해 9월 기준 20건으로 늘었고 이에 따라 수출액이 0.3% 줄어드는 결과가 나타났다. 값싸고 질 좋은 상품을 만드는 것만이 더 이상 능사가 아니라는 얘기다.

전문가들은 "가장 단순하면서도 확실한 방법은 단연 새 정부의 경제 외교 역량을 제고하는 길"이라고 제안한다.

예를 들어 국제기구나 포럼을 통해 공동대응을 모색하고 주도하는 방안을 찾아볼 수 있다. 또한 한중일 자유무역협정(FTA)이나 아세안+3(한중일) 단일 경제권 협상 과정에서 우리나라가 핵심 고리 역할을 하면서 미리 수입 규제에 대한 대응 수단을 마련하는 방안도 강구해볼 만하다.

전략적 생산거점을 적극적으로 활용해 현지에서 투자와 생산을 하고 있다는 식으로 이미지 마케팅에 나서야 한다는 감성적 접근법도 있다.

이밖에 동남아 등 신흥시장을 중심으로 수출시장을 다변화해야 특정 국가 수출 쏠림으로 인한 '규제 타깃'에서 벗어날 수 있을 것으로 전망된다. 이와 동시에 수출품에 한류 이미지를 더하는 것도 제품에 대한 공감대 및 브랜드 친밀도를 높일 수 있는 방법이라고 전문가들은 조언한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >