공매도·레버리지등 '규제 장벽'부터 낮춰야 조기 정착<br>국민연금 등 참여 허용으로 '덩치' 키워 주고<br>초기 해외투자 어려워 고유 전략 수립해야<br>해외인력 영입 보다는 우수인재 양성도 시급

| | 미국 뉴욕의 페더럴홀내셔널메모리얼 뒤에 위치한 '월가' 표지판은 이곳이 세계 금융의 중심지임을 알려준다. 뉴욕에는 전세계 헤지펀드 자산의 40%가 집결해 있다. /뉴욕=서은영기자 |

|

국내 대형 증권사의 한 헤지펀드 담당 임원인 A상무는 최근 속이 바짝바짝 타들어간다. 헤지펀드 출범에 대비해 시범 운용하던 '롱쇼트(long-short)펀드'가 정부의 3개월간 공매도 금지 조치로 벽에 부딪혔기 때문이다. 헤지펀드를 운용하기 위해서는 주가가 오를 종목은 사고 떨어질 종목은 공매도로 수익을 챙기는 전략이 필수인데 정부의 조치로 이러한 전략을 사용할 수 없게 된 것이다. A상무를 더욱 답답하게 하는 것은 한시적인 공매도 금지 조치가 헤지펀드를 시작한 후에도 언제든지 등장할 수 있다는 점이다. 그는 "이벤트드리븐이든(event driven), 롱쇼트이든 헤지펀드를 운용하기 위해서는 기본적으로 공매도가 있어야 하는데 이것이 차단됐다는 점에서 많은 사람들이 혼란스러워 하고 있다"며 "헤지펀드가 조기에 정착되려면 롱쇼트 전략과 연계된 공매도는 허용한다는 것과 같은 가이드라인이 제시돼야 할 것"이라고 지적했다.

헤지펀드의 본격적인 등장을 불과 몇 개월 앞두고 국내 금융투자업계의 고민이 한층 깊어지고 있다. 헤지펀드 도입이 국내 금융투자업계에 새로운 활기를 불어넣을 것으로 기대되고 있지만 완전히 정착하기까지는 넘어야 할 산이 많기 때문이다. 특히 '무(無)규제'의 토양에서 자라난 글로벌 헤지펀드와 달리 국내에서는 탄생할 때부터 규제의 족쇄를 찰 것이 불보듯 뻔해 과연 제대로 뿌리를 내릴지에 대한 우려가 커지고 있다.

금융투자업계에서는 이러한 한계를 극복하고 헤지펀드가 국내에서 정착하기 위해서는 우선 공매도 금지와 차입한도(레버리지) 등과 같은 규제장벽부터 낮춰야 한다고 주장하고 있다. 실제로 최근 서울경제신문이 헤지펀드 설립 자격요건을 가진 39개 금융투자회사를 대상으로 설문조사한 바에 따르면 절반이 넘는 22곳이 헤지펀드 발전을 위해 담보돼야 할 요인으로 '규제완화 또는 정책당국의 명확한 의지'를 꼽았다. 특히 공매도 금지와 레버리지 규제 경우 헤지펀드의 존폐를 결정하므로 헤지펀드와 관련된 부분만큼은 규제대상에서 제외해야 한다는 지적이다.

노희진 자본시장연구원 책임연구원은 "헤지펀드시장 활성화를 위해서는 동종업계에 면허를 허용하거나 300%로 묶여 있는 레버리지를 각 상품전략에 따라 다양화하는 방향으로 규제를 단계적으로 풀어줘야 한다"며 "외국인 매도에 따른 증시 영향만을 우려해 규제를 강화한다면 제도가 정착될 수 없다"고 설명했다.

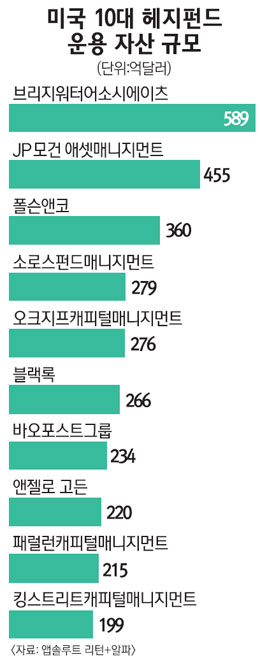

토종 헤지펀드의 자본을 확충하는 것도 시급한 문제다. 지난해 말 기준 미국의 헤지펀드 톱10의 운용자산 규모는 약 200억~500억달러(약 21조~53조원) 수준. 하지만 우리나라에서 토종 헤지펀드가 출범한다고 해도 초기에 1조원 이상의 자산규모를 가진 펀드를 만들기는 힘들 것이라는 게 전문가들의 대체적인 의견이다. 이 정도 수준으로는 다양한 전략과 자본력을 동원하는 글로벌 헤지펀드와의 경쟁 자체가 어려울 것이라는 진단이다.

따라서 전문가들은 국민연금 등 공적자금이 앞장서 참여해야 한다는 의견을 내놓고 있다. 초기 시장에서 국내 금융투자업계는 물론 외국인이 대거 자금을 쏟지 못하는 상황에서 공적자금이 나서 자금의 물꼬를 틔워줘야 한다는 것이다.

새로운 전략을 세우는 것도 시급히 해결해야 할 과제다. 사실상 외국의 주식이나 채권 등을 활용하지 못하고 국내 주식 등만을 대상으로 할 가능성이 높기 때문에 그에 맞는 전략을 모색해야 한다는 것이다. 강창주 하나UBS자산운용 상무는 "미국과 유럽 등 외국 헤지펀드 초기 상황이 국내와 많이 다르다는 점에서 참고만 할 뿐 그대로 벤치마킹하기는 쉽지 않다"며 "국내 헤지펀드시장이 발전하기 위해서는 투자자의 구미에 맞는 투자전략 수립이 동반돼야 한다"고 강조했다.

헤지펀드 전문인력 양성도 시급하다. 현재 국내에는 기껏해야 헤지펀드와 가장 유사한 대안투자(AI) 인력이 전부다. 따라서 헤지펀드를 운용하기 위해서는 해외에서 전문인력을 들여와야 하는데 비용부담이 만만치 않아 사실상 불가능하다.

전문가들은 이를 극복하기 위해 현실적으로 어려운 외국 운용인원을 무차별 스카우트하기보다는 규제상 최소 인원만 확보한 뒤 자체 교육에 집중해야 한다고 입을 모으고 있다.

서정두 한국투자신탁운용 본부장은 "거액을 주고도 미국과 유럽은 물론 싱가포르 등 아시아 지역에서 우수 인력을 보강하기가 쉽지 않다"며 "어정쩡한 위치의 인력을 스카우트하기보다는 길게 내다보고 자체 교육을 통해 우수한 인재를 육성하는 것이 바람직하다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >