|

거침 없는 성장가도를 달려온 국내 게임 업계가 본격적인 생존 경쟁에 돌입했다. 외국산 게임 공습과 모바일 게임 열풍 이라는 회오리에 게임업체들이 전례 없는 격변기를 맞이하고 있다. 새로운 흐름에 미리 대응한 업체는 도약을 꿈꾸고 있는 반면 그렇지 못한 곳은 구조조정 등 칼바람이 불고 있다. 지난달 전격적으로 단행된 넥슨의 엔씨소프트 인수는 국내 게임 업계의 변화를 예고하는 신호탄이다.

위기감을 느끼고 있는 곳은 주로 온라인 게임사다. 넥슨에 인수된 엔씨소프트가 대표적인 사례다. 넥슨은 8,045억원을 투자해 엔씨소프트의 최대주주로 올라섰다. 양사는 표면적인 이유로 글로벌 게임시장에 보다 효율적으로 대응하기 위한 전략적 결정이라고 밝히고 있지만 게임 업계는 엔씨소프트가 사실상 게임 유통을 포기하고 전문 개발업체로 변신하기 위한 수순으로 내다보고 있다.

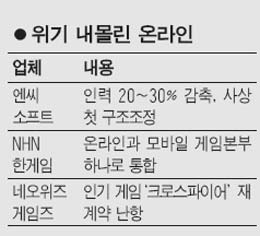

엔씨소프트는 넥슨의 지분 인수 직후 대대적인 인력 감축에 돌입했다. 전체 임직원 2,800여명 중 20~30% 안팎의 인력을 감원한다는 게 골자다. 엔씨소프트는 인위적인 구조조정이 아닌 조직개편의 일부분이라는 설명이지만 사상 첫 대규모 감원이라는 점에서 이를 바라보는 게임 업계의 위기감도 덩달아 높아지고 있다.

NHN의 게임사업부인 한게임은 이달 초 온라인 게임을 전담하는 온라인게임본부와 모바일 게임을 개발하는 S게임본부를 하나로 통합하는 조직 개편을 단행했다. 이번 개편은 지난 3월 이해진 NHN 창업자가 임직원들의 기강 해이를 질타한 뒤 나온 것이어서 게임 업계의 이목이 집중됐다. 한게임은 겉으로는 조직개편에 따른 인력 감축은 없다는 입장이지만 앞서 임원들이 잇따라 퇴사한 바 있어 실무급 인력의 이탈도 적지 않을 것으로 예상된다.

네오위즈게임즈는 인기 게임 '크로스파이어'의 서비스를 둘러싸고 개발사인 스마일게이트와 불협화음을 빚고 있다. 전체 매출의 40%에 달하는 크로스파이어의 서비스를 스마일게이트가 재계약을 거부하면서 네오위즈게임즈는 당장 매출에 손실이 불가피하다. 외부 개발사에 대한 의존도가 높다는 점이 초기에는 장점으로 작용했지만 결국 부메랑으로 돌아왔다는 지적이다.

이들이 생존 경쟁에 내몰리는 데에는 외산 게임의 선전과 모바일 게임의 부상이 가장 큰 원인으로 꼽힌다. 국산 게임이 주도하던 PC방 점유율에서 '디아블로3'∙'리그오브레전드' 등이 단숨에 상위권을 차지하면서 성장동력에 제동이 걸렸다는 것이다. 스마트폰 열풍으로 본격적인 성장세에 접어든 모바일 게임시장에 적절하게 대응하지 못한 것도 주요인이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >