|

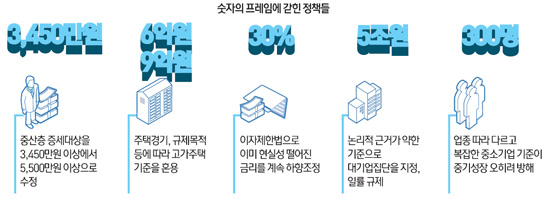

구구절절 이어지는 설명보다 딱 떨어진 숫자로 논리를 풀어내는 게 제대로 된 경제정책이다. 하지만 최근 한국의 경제정책은 되레 '숫자'에서 논쟁이 시작된다.

중립성을 담보해야 할 숫자는 '정치 프레임'을 거치며 중의적인 의미가 덧씌워지고 그 결과 숫자에 따라 희비가 엇갈린 집단들의 갈등과 반목은 극심해진다. 그리고 이를 정치집단은 교묘하게 이용한다. 도식적 틀 속의 객관적 수치가 정치화하는 이른바 '숫자의 정치경제학'이 한국 경제 전반에 만들어지고 있는 셈이다.

최근 '연 소득 3,450만원' 논쟁도 마찬가지다. 정부가 증세 기준을 연 소득 3,450만원에서 5,500만원으로 불과 며칠 만에 뚝딱 갈아치우자 정부가 제시하는 숫자에 대한 신뢰도는 말 그대로 추락했다.

증세와 복지의 갈림길에 선 중차대한 시점에 국민의 시선은 정부 정책에 대한 신뢰도에 꽂혔다. 기본이 안 됐는데 논의에 진전이 있을 수 없다. 문제는 중산층 기준 외에도 정부 정책을 가로막는 실타래처럼 얽힌 '숫자'들이 적지 않다는 것이다.

◇"내가 중산층?" 고무줄 통계=첫 세법개정안에서 연 소득 3,450만원이 중산층으로 규정된 데 대해 공기업을 다니는 최모(33)씨는 "세법개정안을 만든 공무원 가운데 아무도 이의를 제기하지 않았다는 것 자체가 어이없다"고 말했다.

정부는 5인 이상 사업장 상용근로자 월평균 임금의 50~150%를 중산층으로 계산했다. 이에 따라 중위 소득인 3,750만원을 증세 기준선으로 잡았다가 수정안에서는 150%, 즉 5,500만원으로 올렸다. 지난 2008년 이명박 정부는 부자감세 논란을 피하기 위해 소득세 과세표준 8,800만원(연 소득 1억2,000만원)까지를 중산ㆍ서민층으로 분류했다. 혜택이 많이 돌아간다는 점을 강조하기 위해서다. 입맛에 따라 숫자가 동원된 것이다.

고소득자에 대한 정의도 모호하기는 마찬가지다. 정부는 지난해 금융소득종합과세 대상을 금융소득 4,000만원에서 2,000만원으로 늘렸지만 대상과 금융자산 규모에 대해서는 "추정이 불가능하다"는 입장을 보이고 있다. 1996년 4,000만원으로 도입된 금융소득종합과세는 17년 만에 수정됐지만 그 결과는 예측 자체가 불가능하다.

◇숫자놀음의 '백미', 부동산정책=오락가락하는 숫자에 정책이 '냉탕온탕'을 오가는 정책으로는 부동산이 대표적이다. 주택시장에서는 6억원 혹은 9억원이라는 숫자가 '부자의 상징'으로 통한다.

노무현 전 대통령 시절, 부동산시장을 잡겠다면서 내놓은 종합부동산세 등의 대책이 이 두 숫자의 프레임 속에서 움직였다. 그 기준에 따라 금융ㆍ세제 등 거의 대부분의 정책이 양분됐다.

심지어 당시 청와대는 '버블 세븐(7)'이라는 말을 만들어 '7'이라는 숫자가 부유의 상징인 것처럼 왜곡하기도 했다.

고가주택 기준으로 6억원이 처음 등장한 것은 2000년대 초반. 서종대 주택금융공사 사장은 "서울 강남 지역 85㎡ 주택가격의 평균이라는 이유에서"라고 배경을 설명했다. 집값 상승과 맞물려 오르던 고가주택 기준은 2010년 9억원으로 마지막 상향 조정된 뒤 주택시장 침체와 함께 '정체성'에 혼란을 겪게 됐다.

최근 정부가 논의 중인 주택 취득세율 인하 방안에서는 6억원 이하에 대해 1%로 세율을 낮춰주는 것이 검토되고 있다. 하지만 현재 양도소득세와 종합부동산세 부과 기준은 9억원이다. 금융당국이 연장하기로 한 총부채상환비율(DTI) 규제완화 대상은 6억원 이하 주택 보유자인데 지난달 주택연금은 6억원 이하에서 9억원 이하로 대상을 넓혔다.

금융에도 정치가 꼭 따라붙는 숫자가 있다. 이자제한법이다. 2002년만 해도 66%이던 이자상한선은 49%, 44%, 39%, 30%에 이어 이제 20%대까지 검토되고 있다. 시장논리를 일찌감치 벗어난 법 때문에 등록대부업체 수는 급감하고 있고 서민들은 급전을 해결할 길이 점점 요원해지고 있다.

◇경직된 편가르기, 경제민주화 갈등 촉발=대규모기업집단제도는 경제력 집중을 막기 위해 1987년 도입됐다. 당시 자산 4,000억원 이상 32개 그룹, 509개 계열사가 대기업집단으로 지정됐고 상호출자 금지, 금융사 의결권 제한 등의 규제를 받았다. 기업자산이 증가하면서 해당 기업이 너무 많아지자 정부는 1993년 대규모 기업집단 지정 기준을 30대 그룹으로 변경했다. 하지만 2002년 자산총액 2조원 이상으로 또다시 액수 기준으로 바뀌었고 2009년에는 이명박 정부의 '비즈니스 프렌들리' 정책에 따라 2조원이 5조원으로 완화됐다.

민간 연구소의 한 관계자는 "논리가 없다 보니 정권에 따라 오락가락할 수밖에 없다"며 "박근혜 정부에서는 경제민주화 논쟁으로 이들 기업이 반기업 정서의 타깃이 됐다"고 지적했다.

중소기업은 스스로를 정의하는 낡은 숫자에 갇혀버렸다. 통상 알려진 중소기업 기준인 '상시근로자 수 300인 미만' 혹은 '자본금 80억원 이하'는 제조업에 국한된 기준이다. 건설업ㆍ도소매업 등 업종에 따라 근로자 수와 자본금 기준이 모두 다르다.

이렇다 보니 '창조경제'의 한 축을 맡아야 할 고부가서비스업은 되레 '중소기업 프레임'에 맞지 않아 정부 지원을 받아내기가 더욱 까다롭다. 또 대기업도 중소기업도 아닌 중견기업의 경우 규제와 지원 틈바구니에 끼여 성장의 사다리를 딛고 오르기 어렵다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >