CEO 경영권 보장해야 은행 경쟁력<br>과도한 정부 규제·간섭이 국제경쟁력 떨어뜨려<br>신한·하나등 은행장 재임기간 길수록 높은실적<br>이사회制 보완땐 '경영자 지배' 부작용도 해결

지난해 1월 15일 미국 2위 은행 JP 모건-체이스는 미국 중부지역을 텃밭으로 하는 5위 은행 뱅크원을 580억 달러에 인수한다고 발표했다.

그런데 미국 언론들은 JP 모건의 뱅크원 인수 사실보다 뱅크원의 제임스 다이먼 회장이 시카고에서 뉴욕으로 진입한다는 사실에 초점을 맞추었다. 뉴욕 월가에서는 JP 모건이 600억 달러의 막대한 인수비용을 들여 산 것은 뱅크원이라기보다 경영자 다이먼을 영입하기 위한 것이라는 해석도 나왔다.

현재 49세인 다이먼 회장은 월가의 금융황제로 불리는 샌디 웨일 씨티그룹 회장의 수제자로 성장, 한때 씨티그룹의 황태자로 지목됐다. 그러던 다이먼은 내부 경영권 분쟁으로 씨티를 떠나야 했다.

씨티를 그만둔 다이먼은 시카고의 뱅크원으로부터 영입 제의를 받아 뉴욕을 떠났다. 웨일의 제자는 스승의 기법을 사용해 적자에 허덕이던 뱅크원을 살렸고, 그가 경영을 맡은 3년 동안에 뱅크원의 주가는 80%나 급등했다. 이제 제자는 뉴욕으로 다시 입성해 과거 스승과 한판 대결을 벌이고 있는 것이다.

뉴욕에서 벌어지고 있는 씨티와 JP모건-체이스의 경쟁은 경영자(CEO)의 대결로 요약된다. 은행 경쟁력은 CEO의 경쟁력을 의미한다. 국내 은행들이 글로벌 뱅크를 지양하려면 CEO의 안정적 경영을 보장해주어야 한다는데는 은행과 전문가들이 한목소리를 내고 있다. .

미 웰스파고은행 부행장을 역임한 손성원 LA한미은행장은 “미국 등 선진 은행에 비해 정부의 규제와 간섭이 과도한 것도 국제 경쟁력을 떨어뜨리는 요인”이라며, “미국 은행의 경우 전문 경영자가 정부나 외부 간섭 없이 경영의 최우선 목표를 투자자 이익 창출에 두고 있는데 비해, 한국에서는 정부 입장에 거스르는 정책을 전개하면 은행 CEO가 퇴출되는 것은 큰 문제”라고 지적했다.

외환 위기 이후 우리 경제에 대마불사(大馬不死:too big to fail) 의 신화가 사라지면서 은행권 지배구조도 획기적으로 바뀌는 변화를 겪었다. 막대한 공적자금은 은행 등을 통해 지원이 됐고, 이에 따라 은행의 지배구조는 ‘정부보유 은행’과 ‘외국인 보유은행’의 형태로 변화했다.

금융 및 학계 전문가들은 은행업종이 갖는 공공성 때문에 ‘지배구조 안정성’이 매우 중요하고 입을 모은다. 안정된 지배구조는 기업의 경영성과를 높이고 주주 및 종업원의 이익을 증대시키며, 투명한 경영을 가능하게 하는 출발점이기 때문이다.

하지만 공공성을 보유한 은행의 특성상 정부의 각종 규제는 불가피한 것으로 인식되는 것 또한 현실이다. 그러다보니 각종 규제는 여전히 은행경영의 발목을 잡는 요인으로 작용하고 있다.

김우진 금융연구원 연구위원은 “은행의 경우 경영진의 연속성을 보장하는 장치가 중요하다는 사실은 각종 재무지표를 통해 나타나고 있다”면서 “경영 연속성을 통해 경영실적을 안정시키는 것이 필수적”이라고 지적했다.

과거 국내 시중은행의 CEO 재임기간과 은행의 성장성을 비교하면 은행장의 평균 재임기간이 긴 은행일수록 높은 성장성을 보였다. 신한은행이 대표주자. 재일동포 소액주주들이 지난 82년 창업한 신한은행은 91년부터 최근까지 라응찬ㆍ이인호ㆍ신상훈 세 명의 행장이 재임해 1인당 평균 재임기간이 4년7개월에 이른다.

신한은행은 지난해 자기자본은 4조1,253억원으로 지난 97년말의 1조8,563억원에 비해 두 배가 넘는 성장을 일궈냈다. 신한은행과 비슷한 시기에 창립돼 유사한 성장모델을 보이고 있는 하나은행도 지난 91년이후 14년동안 윤병철ㆍ김승유ㆍ김종열 단 3명의 행장이 경영권을 행사했고, 그 결과 지난 97년 6,936억원에 불과했던 자기자본은 지난해 4조8,605억원으로 무려 7배 이상 성장했다.

반면 예금보험공사에서 뉴브릿지캐피탈로, 다시 스탠다드차타드은행(SCB)으로 주인이 바뀐 제일은행은 지난 97년이후 류시열 행장에 이어 윌프레드 호리에, 로버트 코헨에 이어 현 존 필메리디스 행장까지 무려 4명의 행장을 맞았다. 이 기간동안 행장 평균 재임기간은 평균 2년에 불과했다.

상업과 한일, 평화은행을 합쳐 탄생한 우리은행의 경우도 99년이후 김진만ㆍ이덕훈ㆍ황영기 행장이 사령탑을 맡았지만 평균 재임기간은 2년이었다. 경영 연속성의 보장이 이뤄진 경우 중장기적인 플랜에 따라 성장전략을 수립했지만 반대의 경우 단기 경영실적에 따라 경영진이 교체되는 부침을 겪었던 셈이다.

일부에서는 전문경영인이 장기간 지배할 경우 ‘경영자 지배’에 의한 문제점이 나올 수 있다고 비판한다. 하지만 현행 이사회 제도를 보완한다면 얼마든지 이에 대한 대비도 가능하다. 김우진 연구위원은 “사외이사를 중심으로 한 이사회가 경영자를 견제하고 경영활동 초기부터 개입할 수 있는 장치를 마련한다면 경영자 지배에 대한 문제는 해결할 수 있다”고 말했다.

그는 “금융감독위원회가 비상임위원들과 간담회를 통해 금감위 전에 주요안건을 조율하는 것은 좋은 본릴璲?될 것”이라며 “이사회도 이 같은 형태의 사전 조율형식을 갖춘다면 경영자를 효율적으로 견제하는 지위로 오를 수 있다”고 덧붙였다.

전문가들은 은행권의 지배구조가 여타 제조업체에 비해 선진적인 구조를 갖추고 있다고 평가한다. 하지만 이는 자체적인 노력에 의한 것이기보다는 정부의 각종 규제에 따른 피동적인 행태로 나타난다고 꼬집는다.

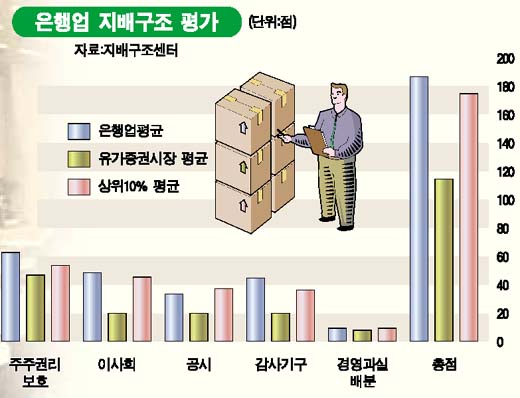

기업지배구구조개선지원센터가 지난 6월 발표한 지배구조 우수상장기업을 보면 상위 15개에 전북은행을 비롯해 부산은행, 우리금융지주, 신한금융, 국민은행, 대구은행 등 은행이 무려 6개가 포함된 것도 이런 맥락이다.

정재규 지배구조개선센터 선임연구위원은 “은행권이 지배구조 우수기업에 대거 포진한 것은 정부의 규제와 각종 법규의 제한을 받기 때문”이라며 “은행의 상근감사위원에 금감원 출신이 대거 포진한 것은 감독기구나 정부에 대한 로비를 목적으로 한 것이라는 비판을 받고 있는 점을 상기해야 한다”고 말했다.

은행의 지배구조에 최대의 위협이 되고 있는 정부의 규제를 줄이는 문제도 중요한 이슈다. 박경서 고려대 경영학과 교수는 ‘국내은행의 지배구조’ 논문에서 “소위 ‘주인없는 은행’을 정부가 좌지우지 해온 것이 은행산업의 경쟁력을 약화시키고 부실화한 주 원인이었다”며 “외국계 자금이 유입되고, 국계 은행 출신의 전문경영자가 CEO로 영입된 경우 비교적 정부의 입김에서 벗어나 국내은행산업의 경쟁력을 높이는 계기가 되고 있다”고 진단했다.

/특별취재반 조영훈차장 박태준기자 최인철기자 조영주기자 김정곤기자, 서정명 뉴욕특파원

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >