|

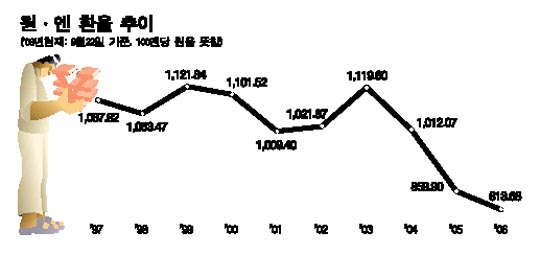

원ㆍ달러 환율이 하락하고 있는데다, 엔화에 대한 원화의 강세도 끝날 줄 모르고 있어 국내 수출업체들이 이중고에서 빠져 나오지 못하고 있다. 원ㆍ엔 환율은 2004년말까지도 1,000원을 넘어섰다. 그러나 지난해 1월말 990.06원으로 세자릿수를 진입한 뒤 심리적 지지선인 900원마저 그 해 11월 깨졌다. 전문가들은 990원선이 깨진 뒤 “곧 바닥을 찍고 반등할 것”이라는 전망을 내 놓았지만 하락추세는 꺾이지 않고 있는 게 현실이다. 급기야 지난 21일에는 808.61원으로 장을 마감, 지난 4월21일(806.60원)의 전저점 갱신을 위협했다. 중기 고점을 기록했던 2001년 5월 100엔당 1,122원과 비교하면 무려 310원 이상, 작년 말보다는 80원 이상 떨어졌다. 이 같은 엔화의 약세 원인은 지난 7월 제로금리 정책을 포기한 뒤 기대에 못 미친 일본의 경기회복 흐름이 결정적인 역할을 하고 있다. 게다가 고이즈미 총리 퇴임으로 연내 금리인상은 물건너간 게 아니냐는 분석까지 나오고 있는 형편이다. 이유야 어쨌든 원ㆍ엔 환율 하락은 국내 수출업체들에게 치명타가 되고 있는 게 현실이다. 국내 시장을 호시탐탐 노리고 있던 일본 수출업체의 입장에서는 더 할 수 없는 호기이기도 하다. 한일간의 무역 불균형이 더욱 악화되는 아주 고약한 상황이 지속되고 있는 것. 무역협회에 따르면 일본 수입시장에서 석유제품과 평판디스플레이 품목을 제외한 우리 시장 점유율은 2004년 1ㆍ4분기 4.0%에서 올해 1ㆍ4분기는 3.5%로 크게 하락했다. 그나마 다행인 것은 국내 경상수지 악화 등으로 인해 원ㆍ엔 환율의 언젠가 정상화될 가능성이 크다는 점이다. 전문가들은 국내의 경상수지가 악화되면서 상대적인 원화 강세가 마무리 된다는 것을 전제로 했을 때 혼조세를 보이고 있는 원ㆍ엔 환율이 올해 말 820원, 내년 상반기 850원대까지 회복할 것으로 기대하고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >