|

|

'저유가시대 글로벌 에너지 산업의 현황과 문제점'이라는 주제로 강연에 나선 황재남 삼정KPMG 전무는 "기업들의 저유가 적응력이 그 어느 때보다 중요하다"고 강조했다. 그는 특히 "신흥 자원 부국의 급속한 자금이탈 등 저유가의 부정적 효과는 즉각적인 반면 유가하락에 따른 소비회복 등 긍정적 효과는 더디게 나타나고 있다"며 "이런 시차를 (기업들이) 견딜 수 있어야 한다"고 진단했다. 저유가와 각종 파급 효과 사이에 발생하는 일종의 타임래그(Time lag)를 극복할 수 있는 내성을 갖추느냐가 기업 경영의 관건이 될 것이라는 얘기다.

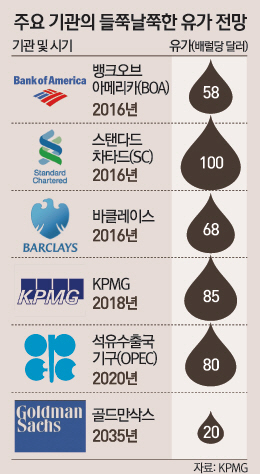

이런 진단은 저유가 기조가 당분간 계속될 것이라는 전망에 근거하고 있다. 황 전무는 "현재의 저유가는 셰일가스 혁명(공급 측면), 중국의 성장둔화와 온실가스 감축(수요 측면) 등 구조적 요인에서 비롯되고 있다"며 "향후 유가가 2020년 기점으로 보면 60~80달러 수준으로 수렴되더라도 여전히 저유가가 유지될 가능성이 크다"고 봤다. 실제 바클레이스는 내년도 유가 전망치로 배럴당 68달러를 제시했고 석유수출국기구(OPEC)는 유가가 2020년 배럴당 80달러를 기록할 것으로 봤다. 골드만삭스는 심지어 2035년 유가가 20달러대로 곤두박질칠 것으로 예측했다. 향후 5년까지 평균치가 70달러 내외로 전반적으로 저유가 기조가 수년은 더 지속될 것으로 보는 분위기다. 그런 맥락의 연장선에서 황 전무는 "작게는 기업, 크게는 산업 및 국가의 저유가 대응력이 시험대에 오르게 될 것"이라고 관측했다.

당장 산업 측면에서 보면 △자원개발(투자급감) △석유화학(공급증가에 따른 가격하락) △조선(해양 플랜트 감소) △정유(정제마진 악화) 등은 어려움을 겪고 있어 비용감축·구조조정·인수합병 등의 자구 노력이 불가피하다고 조언했다. 자동차 등 소비재 산업도 당초 수요증가가 예상됐지만 현실에서는 그 효과가 낮은 것으로 나타나고 있다는 분석도 내놨다. 저유가가 경기침체와 맞물려 단기적으로 부작용을 양산하고 있는 셈. 황 전무는 "저유가의 부작용이 긍정적 효과보다 우위를 보이는 상황에서 기업의 경영전략마저 고유가 시절 수립된 패턴에서 탈피하지 못하면 안 된다"고 경고했다.

발상의 전환도 주문했다. 가령 현금 여유가 있는 기업이라면 자산가격이 하락한 저가 매물에 관심을 기울일 필요가 있다는 것이다. 황 전무는 "최근 다국적 에너지 기업 쉘의 영국 에너지 기업 BG그룹 인수는 좋은 예가 될 수 있다"며 "경기가 하강할수록 사업을 축소하는 등 현실적 의사결정에 매몰되기보다는 사업을 강화하는 기회로 삼는 전략이 통할 수 있다"고 말했다. 그는 "유가 예측이 어렵다는 것은 결국 기업의 대처능력이 그만큼 중요해진다는 뜻"이라며 "사업 운영의 효율성을 제고하는 등 유가변동에 따른 내구성을 기르는 기업만이 희망이 있다"고 되짚었다. /이상훈기자 shlee@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >