|

|

"제자리에 있고 싶으면 죽어라 뛰어야 합니다. 스마트공장이 우리 제조업이 살길입니다."

최근 열린 민관 합동 제조혁신위원회에서 윤상직 산업통상자원부 장관이 한 말이다. 산업정책의 싱크탱크인 산업연구원의 김도훈 원장도 "스마트혁명이 제조업 혁신의 해법이 돼야 한다"고 맞장구쳤다.

이런 목소리가 나오는 것은 수출의 기반산업이라 할 한국의 제조업 수준이 질적으로 쇠퇴하고 있기 때문이다. 한국 제조업의 노동생산성 증가율은 지난 2000~2010년 7.2%에서 지난해 0.5%까지 떨어졌다. 수출이 10개월째 후퇴하는 등 최악의 부진에 올해 순수출의 성장기여도도 2010년 이후 5년 만에 마이너스로 돌아섰다. 고령화와 인구성장률 정체로 한국 제조업이 양적으로 성장하는 데 한계에 달했다는 지적이 높다.

스마트공장 확산 계획도 이 같은 위기감에서 나왔다. 스마트공장은 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 등을 이용해 제품 설계와 생산, 물류를 유기적으로 자동화한 시스템이다. 제품 수요와 공급 변화에 맞춰 능동적으로 생산하기 때문에 제조업 생산성이 향상된다. 스마트공장 선두업체인 독일 지멘스의 암벡 공장 불량률은 0.0012%로 제품 10만개를 생산하면 불량품이 한 개에 불과할 정도로 생산효율이 높다.

수출 강국 위상이 흔들리고 있는 한국은 제4의 산업혁명이라 불리는 스마트공장 분야에서도 뒤처지고 있다. 2012년 독일이 '인더스트리4.0', 미국은 2014년 '메이킹 인 아메리카'를 내걸고 스마트공장을 확산해 관련 시장을 대부분 장악해버렸기 때문이다. 우리 정부도 올해 독일보다 3년 늦게 '제조업 3.0' 전략을 내놓았지만 스마트공장 관련 시장은 지멘스와 ABB·미쓰비시·GE 등이 멀리 앞서 가고 있다. 한국 기업들의 점유율은 1~2%로 초라한 수준이다.

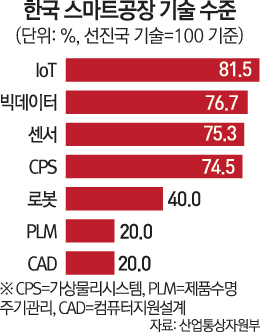

정부는 오는 2020년까지 민관 합동으로 1조원을 투자해 국내 중소·중견기업 공장 1만개를 스마트공장으로 탈바꿈시킬 계획이다. 하지만 현장에서는 초기 단계 스마트공장의 양적 확산보다 일류 스마트공장 육성과 기술 확보를 통한 해외시장 진출에 정책의 방점이 찍혀야 한다고 지적한다. 실제 스마트공장에 사용되는 센서 기술은 선진국의 75%에 불과하고 IoT 기술과 빅데이터도 각각 81%, 76% 수준이다. 핵심 생산 소프트웨어 기술인 제품생산주기관리(PLM)와 컴퓨터지원설계(CAD)는 20% 수준에 그친다. 이대로라면 국내에서 스마트공장이 확산될수록 글로벌 기업에 관련 공장의 생산체계와 기술이 종속되는 결과가 빚어질 수 있다는 관측이 나온다. 익명을 요구한 한 연구원은 "독일의 스마트공장 혁명은 일부 민간 기업들이 선도하고 다른 기업들이 따라오는 과정에서 생겼다"며 "자동화 센서만 몇 개 단 공장 1만개보다 높은 기술 수준의 스마트공장 몇백 개를 만들어 경쟁기업에 생산성 혁신을 보여주는 것이 확산 속도가 빠를 것"이라고 꼬집었다. 그는 이어 "궁극적으로는 원천기술 개발로 세계시장에 스마트공장을 수출해야 한다"고 강조했다. /세종=구경우기자

bluesquare@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >