|

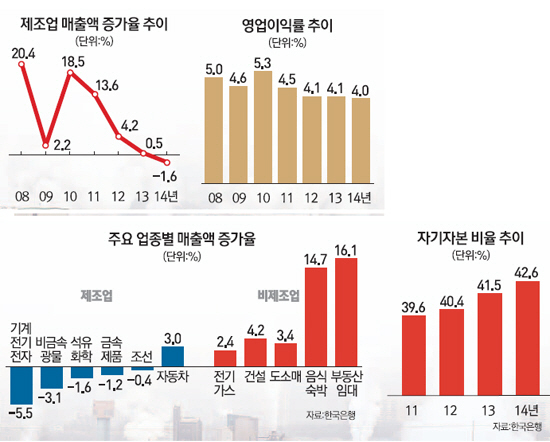

고도성장을 견인했던 제조업이 지난해 지난 1961년 이후 처음으로 역성장한 것으로 나타났다. 지지부진한 구조개혁에 원자재 가격 하락 등 가격요인까지 맞물리면서 그나마 근근이 이어가던 외형적 성장마저도 멈춘 모습이다. 수출의 내리막길이 가팔라진 올해 성적표까지 더하면 더 뒷걸음질했을 수도 있다는 분석이 나와 기업 구조조정이 시급하다는 지적이 제기된다.

제조업의 빈자리를 메워야 할 서비스업 역시 새로운 성장동력으로 올라서지 못하고 있다. 전체 산업이 매출은 제자리인데 수익까지 나빠지면서 이른바 '축소균형'의 늪에 빠져드는 게 아니냐는 우려가 커지고 있다.

한국은행이 27일 발표한 '2014년 기업경영분석' 보고서를 보면 2014년 제조업의 매출액 증가율은 2013년(0.5%)보다 2.1%포인트 떨어진 -1.6%였다. 제조업의 매출액 증가율이 마이너스를 기록한 것은 1961년 통계가 집계되기 시작한 후 처음이다.

이번 보고서는 국세청 법인세 신고기업 중 금융보험업을 제외한 영리법인 53만641개 기업을 대상으로 작성됐다. 다만 임업이나 수도사업 등 영리법인 비중이 낮은 업종과 결산월이 1~5월인 법인, 공정거래위원회 지정 지주사는 제외됐다.

무엇보다 스마트폰 등 수출 효자품목을 만드는 전기·전자업종의 감소폭이 컸다. 2013년에 전년 대비 4.6% 증가했던 전기·전자업종의 매출액은 지난해 7.4% 역성장했다. 또 비금속광물(-3.1%)이나 석유·화학(-1.6%) 등 원자재 가격 하락의 직격탄을 맞은 업종에서도 매출액이 급감했다. 박성빈 한은 기업통계팀장은 "원·달러 환율과 원자재 가격이 하락하고 스마트폰 매출이 줄어들면서 제조업 매출액 증가율이 마이너스로 전환한 것으로 분석된다"고 말했다.

대기업의 매출액도 -0.4%로 마이너스 전환했다. 대기업은 전체 산업 매출에서 65%가량의 비중을 차지한다.

한계에 부닥친 제조업의 자리를 서비스업이 대신하지 못하면서 전체 산업의 매출 증가율도 1.3%로 전년 대비 0.8%포인트 감소했다. 그나마 비제조업의 매출액 증가율이 4.1%로 2013년(3.6%)에 비해 소폭 올랐다. 다만 혁신도시 이전과 주택경기 반등으로 인해 특수를 누린 부동산·임대업종은 16.1%, 음식·숙박업은 14.7% 늘었다.

이처럼 기업의 매출이 뒷걸음질하는 현상은 '아베노믹스' 이후 매출이 늘고 있는 일본과는 대조적이다. 일본 기업의 매출 증가율은 2013년 2.5%로 바닥을 찍고 지난해 2.7%로 반등했다.

수익성도 해를 거듭할수록 나빠지고 있다. 지난해 전체 기업의 매출액 대비 영업이익률은 4.0%로 글로벌 금융위기 직후인 2009년(4.6%)보다도 낮은 수준을 이어갔다. 외형적 성장은 멈춘 상황에서 수익성 악화가 겹치면서 투자마저 움츠러들고 있다. 지난해 전체 기업의 자기자본비율은 42.6%로 꾸준히 높아지고 있다. 그만큼 기업이 선제적 투자에 나서지 않고 있는 셈이다. 실제로 지난해 전체 기업의 이익잉여금은 886조원으로 2013년(813조원)보다 73조원가량 늘었다. 이 중 46조원가량이 현금성 자산이나 단기투자자산으로 흘러들어 갔다. /김상훈기자 ksh25th@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >