|

물동량 감소·초대형선 급증에

중소형선 위주의 국내업체 3분기 운임 비수기 수준 추락

대형선 확보 필요성 커지지만 투자는커녕 부채 줄이기 바빠

정부차원 금융지원 대책 시급

컨테이너선 최대 성수기 3·4분기를 마친 해운 업계가 울상을 짓고 있다. 막상 뚜껑을 열어보니 비수기 못잖게 운임이 바닥을 치고 있다. 중국 경기 부진과 대형 컨테이너선 등장에 따른 공급 확대의 영향이지만 한진해운·현대상선 등 국내 해운사는 대형선 증가를 더 눈여겨보고 있다. 언젠가는 회복세로 돌아설 경기와 달리 중소형선 위주의 국내사와 대형선 중심의 외국사 간 원가 경쟁력 차이는 날로 커지기 때문이다. 국내 업체들도 대형선을 확보할 필요성은 느끼지만 재무구조가 취약해 발만 동동 구르고 있다. 이대로라면 머지않아 국제무대에서 국내 업계가 사라질 수 있다는 우려까지 나오는 가운데 해운업을 살리기 위한 정부 차원의 대책이 필요하다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

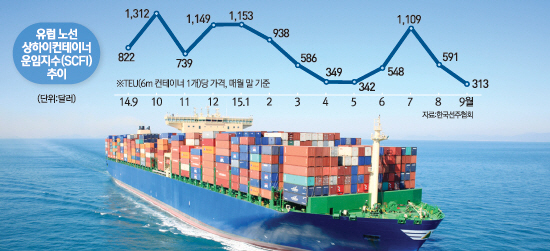

4일 해운 업계에 따르면 지난달 30일 기준 유럽 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 TEU(6m 컨테이너 1개)당 313달러였다. 지난해 이맘때 800~900달러였던 것에 비해 3분의1 토막이 났다. SCFI는 지난 6월 말에도 205달러까지 떨어지는 등 올 들어 계속 부진했지만 최성수기인 9월 운임이 속절없이 떨어지자 해운 업계는 충격을 받은 표정이다.

미국의 최대 쇼핑시즌인 11월 블랙프라이데이, 12월 크리스마스 등 세계적으로 소비가 늘어나는 4·4분기를 앞둔 7~9월은 컨테이너 화물이 가장 많은 시기로 통상 운임에 할증이 붙는다. 그러나 올해에는 웃돈은커녕 비수기 수준으로 운임이 추락한 것이다. 해운 업계의 한 관계자는 "단골과는 주기적으로 고정 운임 계약을 맺기 때문에 SCFI 등락이 실적에 바로 연동되지는 않는다"며 "다만 비정기화물 수익이 줄어들고 궁극적으로 화주들이 SCFI를 근거로 운임 인하를 요구할 것"이라고 말했다.

운임 하락은 중국 성장 정체에 따른 물동량 감소가 주된 원인이지만 1만8,000TEU가 넘는 초대형 컨테이너선이 급증하며 공급량(선복량)이 많아진 것도 큰 영향을 미쳤다.

문제는 컨테이너선 대형화 경쟁에서 세계 5위의 해운 강국 한국은 쏙 빠져 있다는 점이다. 양대 컨테이너선사인 한진해운과 현대상선 모두 신규투자보다는 당장 부채 줄이기에 바쁘다. 한진해운은 최근에도 옛 벌크선사업부였던 에이치라인해운의 잔여지분을 팔아 1,500억원을 마련하는 방안을 강구하는 등 재무구조개선에 우선순위를 두고 있다.

국내선사가 지금 당장은 대형선 없이도 버틸지 모르겠지만 앞으로 글로벌 선사들이 모두 대형선을 가질 경우에는 한진해운이 속한 CKYHE나 현대상선의 G6 같은 해운동맹에서 소외될 수 있다는 게 업계 안팎의 우려다. 해운 업계의 한 관계자는 "글로벌 노선을 운용하려면 동맹이 필수"라며 "다른 선사의 수준을 따라가려면 대형선을 확보해야 한다"고 말했다.

해운 업계는 대형선 발주를 위한 가장 시급한 과제로 금융 지원을 꼽는다. 해운사들은 신용등급이 낮아 회사채 금리가 7~10%로 높은 편이다. 여기에 신규로 배를 발주하면 부채비율이 높아져 조달 금리가 더 오른다. 이에 따라 낮은 금리의 선박금융이나 신용보강이 필요하다고 업계는 외친다. 해운사는 전시 물자와 인력 수송을 담당하는 '제4군(軍)' 역할을 맡고 수출 기여도가 크다는 점은 업계에 대한 정부지원의 필요성을 뒷받침한다. 해운 업계의 한 관계자는 "국내 해운사가 대형선을 발주하면 수주 가뭄에 시달리는 국내 조선업과 선박 재료를 공급하는 철강업까지 살리는 효과도 기대할 수 있다"고 말했다. /임진혁기자 liberal@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >