|

|

조선 등 주력업종 수주 부진에 중국산 공습 불구

구조조정 이끌 정책 리더십 없고 지원 겉돌아

우량기업도 사업 재편 땐 지원받는 일본 배울만

지난해 1월 일본 미쓰비시중공업과 히타치제작소는 각각 갖고 있던 화력발전 분야를 떼내 미쓰비시히타치파워시스템(MHPS)이라는 신설법인을 만들었다. 주력상품 라인업 확대와 해외 공략의 돌파구로 화력발전 부문 합병을 결정한 것. 사업재편 결과는 금방 나타났다. 지난해 연매출 1조2,000억엔(약 11조4,000억원)을 거둔 MHPS는 오는 2020년에는 2조엔으로 늘리겠다는 목표를 세웠다. MHPS 사례를 보면 우리 주력산업의 구조조정이 얼마나 난맥상인지 여실히 드러난다.

글로벌 경기침체 속에서 정상 기업들도 선제 구조조정에 뛰어들어 경쟁력 강화를 도모하는 판이지만 우리는 인공호흡기를 떼면 생존이 버거운 기업조차 수술을 외면하고 있다. 당장 조선·해운·철강·석유화학·건설 등 5대 업종에 대한 정부의 구조조정안은 구체적으로 손에 잡히는 게 없다. 허울뿐인 '자율 구조조정'을 외치며 환골탈태를 사실상 거부하는 기업을 이끌 정책 리더십을 찾아보기 힘들다. 구조조정을 법적·제도적으로 뒷받침해야 할 국회는 되레 짐이 되는 양상이다. MHPS 탄생을 가능하게 했던 '일본의 산업경쟁력 강화법'과 비교하면 지원 대상이나 강도가 한참 떨어지는 '기업 활력 제고를 위한 특별법(일명 원샷법)'을 두고도 재벌 특혜라며 어깃장을 놓고 있는 탓이다. 그러는 새 올 들어 10개월 연속 마이너스 행진 중인 수출은 지난 2009년 금융위기 이후 최악의 위기에 빠졌다. 산업 구조조정을 통해 소진 중인 수출 경쟁력을 되살려야 한다는 지적이 높다.

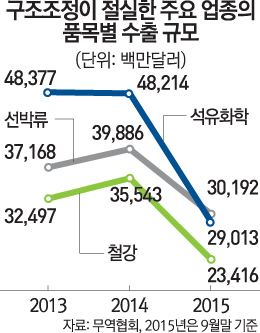

◇조선 등 5대 업종 수출 곤두박질…이대로는 공멸=올해 석유화학·철강·선박류 등 3개 품목의 수출 총액은 826억달러다. 지난해보다 33.1%(410억달러) 감소한 것이다. 전체 수출에서 차지하는 비중도 수년 전 22~23%대에서 20%대로 내려앉았다. 저유가 탓을 하기에는 상황이 녹록지 않다. 당분간 저유가가 계속되리라는 관측이 지배적이고 저유가와 연관된 해양 플랜트는 물론 선박 수주도 씨가 말라 내년, 내후년은 가시밭길일 공산이 크다. 철강도 중국산이 국내시장의 40.9%(2014년 기준)를 잠식해 고사 위기다. 대우조선해양만 해도 이번 3·4분기에 1조2,000억원의 손실을 냈다. 소형 엔진으로 대형차를 모는 것처럼 아슬아슬하다. 시장에서는 이미 각종 구조조정안이 제기되고 있다. 석유화학에서는 테레프탈산(TPA) 설비 통합 움직임이 있고 조선·해운에서는 부실업체의 위탁경영과 매각·합병설 등이 끊이지 않는다.

조철 산업연구원 주력산업연구실장은 "철강·석유화학 등의 업종에서는 주력제품 대부분이 범용인데 후발국의 추격도 거세 경기가 나아져도 수출 회복은 어렵다"며 "주력품목을 바꾸고 비용도 낮추는 등 대형화·전문화하는 공격적 행보가 필요하다"고 말했다. 그는 "경기 사이클, 경쟁국과의 구도 등에 따라 업종마다 세심한 전략을 짜야 한다"고 조언했다.

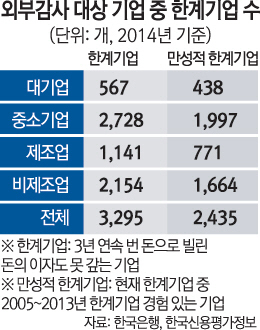

◇겉도는 지원… 일본 사례 배워야=한계기업(3년 연속 번 돈으로 빌린 돈의 이자를 못 갚는 기업) 수는 3,295개(2014년 기준)에 이른다. 2010년보다 515개 늘었다. 저금리로 연명하는 기업이 많아 금리 인상 국면에 국가경제에 미칠 파장이 만만찮다. 정부도 최근 금융위원회를 중심으로 기획재정부·산업통상자원부 등이 모여 '기업구조조정협의체'를 만들었지만 안팎 분위기는 어수선하다. 원샷법은 반기업 정서로 국회에서 법 자체가 폄하되고 있고 내년 총선 등으로 마음이 콩밭에 가 있는 경제부처 수장도 적지 않다. 가뜩이나 구조조정에 미온적인 기업을 유인할 카드가 부실한데 그나마 손에 쥔 것도 제때 활용하지 못하고 있다.

그런 측면에서 일본의 산업경쟁력 강화법은 배울 점이 많다. MHPS도 이 법을 통해 등록면허세 경감, 법인세 지급유예 등을 지원받았다. 도요타·닛산·신일본제철도 수혜를 입었다.

박연우 무역협회 기업경쟁력실장은 "정상·우량기업도 사업재편에 나서면 한시적 지원을 받는 일본과 달리 우리는 이미 망가진 기업으로 대상을 한정하고 있음에도 관련 법이 난관에 부닥쳐 있다"고 꼬집었다.

/세종=이상훈기자 shlee@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >