산업현장에서 주로 활용되던 로봇이 진화를 거듭하며 빠르게 영역을 확장하고 있다. 특히 고령화 사회를 앞두고 거동이 불편한 노인이나 환자, 장애인들의 삶의 질을 높여줄 메디컬 로봇의 약진이 눈부시다. 이와 관련 최근 국내 연구진이 독자기술로 뇌졸중 환자들을 위한 재활치료 로봇의 개발에 성공했다.

전 세계적으로 인구 고령화가 가속화되고 있다. 우리나라 또한 이미 지난 2000년 전체 인구 중 65세 이상의 노인비중이 7% 이상인 고령화 사회가 됐다. 2018년에는 노인 비중 14%, 2026년에는 20%를 넘어서면서 각각 고령사회와 초고령 사회 진입이 예견돼 있는 상태다.

이 같은 인구 고령화는 노인 환자와 심혈 관계 질환자의 증가로 이어지기 마련이다. 때문에 세계 각국은 환자들의 빠른 회복과 삶의 질 향상을 위해 재활치료의 효과를 극대화시켜줄 의료용 복지로봇 산업 육성에 적극적 노력을 기울이고 있다.

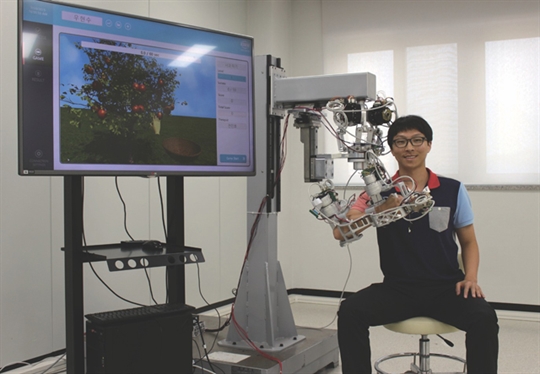

이런 가운데 최근 한국기계연구원 의료지 원로봇연구실 우현수 박사팀이 대표적 심혈관계 질환이자 노령화 사회 진입 이후 발병률 증가가 가속화되고 있는 뇌졸중 환자용 상지(上肢) 재활치료 로봇의 개발에 성공했다.

마비된 상지 관절 재활에 최적화

재활의료 업계 관계자들에 따르면 뇌졸중으 로 마비된 손, 팔, 어깨 등 상지 관절의 재활 치 료를 위한 기존의 로봇들은 환자가 어깨를 움직일 때 함께 반응하는 상완골두(上腕骨頭) 의 운동에 대응하지 못했다. 또 환자와 로봇의 물리적 상호작용을 단편적 형태로 간략화해 구현함으로써 정확한 힘의 전달에도 한계가 있었다.

이에 연구팀은 최첨단 산업용 로봇에 쓰이는 경량 고출력 통합구동모듈(

IDM) 기술을 통해 이 문제를 해결했다. IDM은 여러 센서와 부품으로 이뤄진 로봇의 관절 움직임을 관장하는 모듈이다.

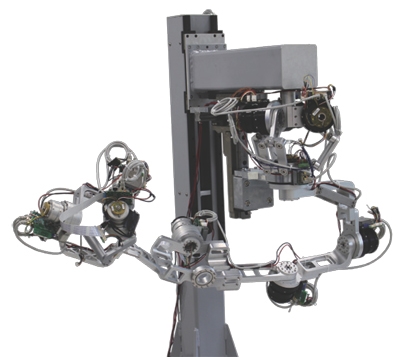

우 박사는 “관절이 많을수록 로봇이 여러 방향으로 움직일 수 있어 다양한 형태의 재활 치료가 가능하다”며 “기존보다 4개 많은 11개의 로봇 관절과 IDM을 사용해 각각의 상지 관절 별로 최적화된 치료를 수행할 수 있다”고 밝혔다.

구체적으로 이 로봇의 관절은 어깨에 6개, 손목에 3개, 그리고 팔꿈치와 손에 1개씩이 있다. 관절의 수가 각 부위의 자유도 (DOF)와 같다. 이렇게 관절이 늘어났으니 중량도 무거워졌으리라 생각하면 오산이다. 경량 IDM 덕분에 오히려 20% 가량의 다이어트를 이뤄냈다. 그만큼 어깨 염증 등 부작용의 우려도 적다.

실제로 우 박사팀이 독자 개발한 IDM은 1세대 단순 조립형 IDM과 출력(1㎏ 기준 29.8Nm)은 동일하면서 중량은 60%나 경량화 된 5세대 모델이다.

우 박사는 “산업용 로봇과 달리 의료용은 사용자, 즉 환자의 안전이 최우선시 돼야해 성 능에 더해 소형화, 경량화의 조건까지 충족시켜야 한다”며 “독일 항공우주연구소(DLR)의 ‘경량 로봇(LWR)’을 포함해 많은 의료로봇에 IDM이 적극 활용되는 이유가 여기에 있다”고 설명했다.

특히 연구팀은 각 관절의 회전축마다 힘 센서를 채용, 환자의 팔에 전달되는 힘의 크기를 정교하게 제어할 수 있도록 했다. 장애 정도에 맞춰 세밀한 움직임을 도울 수 있어 재활 효과가 뛰어나다.

어깨 관절의 자유도를 3에서 6으로 두 배 늘린 것도 재활 효과를 높이는 요인이다. 이로 인해 한쪽 방향으로만 어깨를 움직일 수 있었던 기존 재활 로봇과 달리 상하, 좌우, 전후 등 모든 방향으로 자유롭고 자연스러운 움직임이 가능하다.

덧붙여 연구팀은 로봇과 연동시켜 환자 상태 측정과 재활치료 프로토콜 입력, 게임 치료, 그리고 정량적 데이터 저장·분석이 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 플랫폼도 직접 개발해냈다. 사용자는 로봇에 팔을 결착 한 뒤 로봇과 연동된 모니터를 바라보며, 화면 속 물건을 잡거나 움직이는 등의 방식으로 게 임을 하듯 재활운동을 할 수 있다.

2020년 11억 달러의 거대시장

재활치료 로봇은 고도성장이 예견되는 고부가가치 시장이다. 시장조사 전문기관 리서치앤마켓에 따르면 전 세계 재활치료 로봇 시장은 2014년 2억330만 달러(약 2,400억원)에서 오는 2021년 11억 달러(1조3,200억원)로 472%의 확대가 예견된다.

이는 2020년 글로벌 의료용 로봇 시장 전망치 114억 달러의 약 10%에 해당하는 것으로, 올해 부터 5년간의 연평균 성장률은 전체 의료용 로봇 시장의 22.2%를 웃도는 24.5%에 이를 전망이다. 일부 시장조사기관들의 경우 2020년 18억 달러라는 한층 장밋빛 전망을 내놓기도 한다.

우 박사는 우연한 기회에 이 거대시장의 가치에 눈을 뜨게 됐다고 한다. 공동연구 협력을 위해 방문한 한 병원에서 물리치료사에 의존하는 노동집약적 재활치료 현장을 보고 로봇 기술의 접목 가능성을 떠올렸던 것이다.

우 박사는 우연한 기회에 이 거대시장의 가치에 눈을 뜨게 됐다고 한다. 공동연구 협력을 위해 방문한 한 병원에서 물리치료사에 의존하는 노동집약적 재활치료 현장을 보고 로봇 기술의 접목 가능성을 떠올렸던 것이다.

우 박사는 “한두 명의 물리치료사가 환자 한명에게 달라붙어 재활이 필요한 신체를 반복적으로 움직여주고 있었다”며 “20여분의 치료가 끝나면 환자의 체중 일부를 지탱해줬던 물리치료사가 오히려 녹초가 됐다”고 당시 상황을 전했다.

사실 의료용 로봇은 일선 현장에 적용되기까지 엄격한 절차와 시험을 통해 성능, 안전성, 유효성을 검증 받아야 한다. 로봇을 개발한 이후에도 많은 비용과 시간투입이 불가피하다는 얘기다. 국내에서 추진된 의료용 로봇 프로젝트 가운데 상당수가 시제품 개발 후 상용화에 이르지 못하고 사장된 것도 이에 기인한 바 크다.

그나마 다행은 최근 들어 정부가 의료용 로봇, 복지 로봇을 차세대 성장 동력으로 육성하고자 다양한 정책과 지원을 펼치고 있다는 점이다. 이에 따라 우리나라에서도 머지않아 세계시장에서 주목하는 상용화 성공사례들이 도출 될 전망이다. 예컨대 작년 9월 현대중공업과 서울아산병원은 하지(下肢) 재활로봇 ‘모닝워크(Morning walk)’를 공동 개발해 국립재활원에 설치했다. 또 미래컴퍼니가 최근 복강경 수술로봇 ‘레보아이(Revo-i)’의 전임상시험을 마치고 식품의약품안전처에 임상시험계획 승인을 신청했고, 서울 가산디지털단지 소재 고영테크놀러지는 하버드 의대와 손잡고 3D 기술을 접목한 신개념 뇌 수술로봇의 개발에 한창이다.

우 박사 역시 “많은 전문의와 물리치료사들의 자문과 검증을 거쳐 시스템을 완성했다”며 “향후 관련부처 인증과 함께 실제 환자를 대상으로 재활 효과를 객관적으로 검증할 실험들을 수행해 나갈 계획”이라고 말했다.

그 일환으로 연구팀은 의료용 로봇 전문기업 사이보그-랩과 협력연구를 진행 중에 있다. 이를 통해 사용자의 편의와 안전을 고려한 외관 설계, 다양한 치료 프로토콜 구현을 위한 인터페이스 등을 보완해 나갈 방침이다.

우 박사는 “대당 1억5,000만~3억5,000만원 수준인 수입산 상지 재활로봇을 대체할 3,000만원 대의 국산 로봇 개발이 궁극적 목표”라며 “상용화에 성공하면 막대한 수입대체와 해외수출, 재활로봇 보급 확대 등의 효과가 기대된다”고 강조했다.

상완골두 (head of humerus) - 위팔뼈(상완골) 위쪽 끝부분의 반원상 부분.

IDM - Integrated Driving Module.

자유도 (Degrees of Freedom) - 주어진 조건 하에서 자유롭게 움직일 수 있는 정도. 숫자가 높을수록 움직임이 자유롭다. 로봇의 경우 관절의 수와 일치한다.

LWR - Light Weight Robot.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >