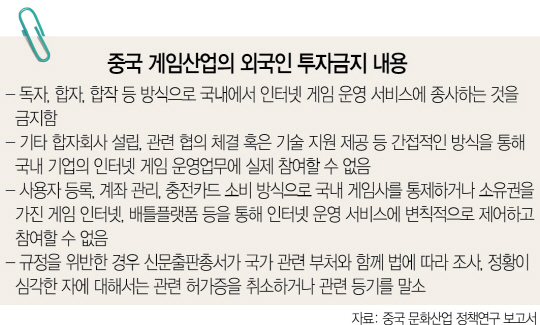

중국 게임사는 한국에서 아무 장벽도 없이 발을 넓히고 있지만 반대로 중국에 진출하려는 국내 게임사들은 현지 서비스허가권 확보에 어려움을 겪고 있다. 직접적인 현지 진출이 어려운 사정을 고려해 현지 게임 퍼블리셔(배급사)를 통해 간접 진출하고 있지만 보이지 않는 무역장벽에 가로막힌 것이다.

한국 게임사들이 중국 시장에 진출할 때 겪는 대표적인 난관이 ‘판호(서비스허가 승인)’ 획득이다. 중국에서 게임을 유통하려면 신문출판광전총국으로부터 판호를 받아야 한다. 현지 퍼블리셔가 판호를 얻기까지는 4~5개월이 걸리지만 해외 게임에는 엄격한 잣대가 적용돼 오랜 시간이 소요된다. 심지어 판호가 나오지 않는 경우도 있다.

국내 게임개발사의 한 관계자는 “국내 게임사가 중국 본토에서 배급까지 하려면 49%의 지분범위에서 합작법인을 설립하는 방법이 있지만 이마저도 텃세와 각종 규제에 가로막힌다”며 “결국 현지 퍼블리셔를 통해 간접 진출하는 것이 현실적인 방안인데 판호 확보가 쉽지 않다”고 말했다.

판호 문제로 유통에 차질을 빚은 대표적 사례가 미국 블리자드의 대표 게임 ‘월드오브워크래프트(WOW)’다. 텐센트와 더불어 중국 최대 퍼블리셔로 꼽히는 넷이즈는 지난 2009년 기존 배급사였던 더나인으로부터 와우의 판권을 이전받고 현지 문화부의 심의 이후 서비스를 재개했다. 하지만 신문출판광전총국(당시 중국신문출판총서)이 넷이즈가 판호를 재승인받지 않았다며 서비스 중지를 요구했고 와우의 계정 결제와 신규 계정 생성이 중단됐다.

이에 따라 국내 게임사들은 중국의 대형 퍼블리셔와 판권 계약을 따내는 데 혈안이 돼 있다. 텐센트·넷이즈·차이나모바일게임엔터테인먼트(CMGE) 등 대형 퍼블리셔와 사업을 진행해야 판호 확보가 수월하기 때문이다. 문제는 이들 퍼블리셔가 ‘갑’이다 보니 계약이 해지되거나 불리하게 진행되더라도 속수무책이라는 점이다. 지난해까지 한빛소프트·데브시스터즈·위메이드·팜플(현 스마일게이트메가포트) 등이 텐센트의 갑작스러운 서비스 계약해지 통보로 피해를 봤다. 이들은 대형 퍼블리셔가 소수인데다 추가 사업 진행시 불이익을 받을지 모른다는 생각에 제대로 된 대응조차 하지 못했다. 또 게임개발사가 판매수익의 20~40%가량을 퍼블리셔에 지급하기 때문에 비용부담도 만만치 않다.

김성곤 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회(K-IDEA) 사무국장은 “구글이나 애플 같은 글로벌 플랫폼 운영사들도 중국에서 자체적으로 유통을 하려 하지만 몇 년째 진전이 없다”며 “업계가 자체 경쟁력을 키우면서 정부가 문제 해결에 같이 나서야 한다”고 말했다. /김창영기자 kcy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com