금융당국이 최근 논란이 됐던 종합금융투자사업자(한국형 투자은행·IB)의 자기자본 기준을 현행 3조원으로 유지하기로 했다. 자기자본 기준은 건드리지 않는 대신 종합금융투자사업자에 더 많은 혜택을 부여해 증권사 간 인수합병(M&A)과 증자를 통한 대형화를 유도할 방침이다.

금융위원회 관계자는 8일 “종합금융투자사업자 자격을 얻기 위해 자기자본을 3조원으로 맞춰 놓은 증권사들이 많아 이를 손보는 것은 바람직하지 않다”며 “대형 증권사가 자본시장에서 더 많은 역할을 할 수 있도록 하는 방향으로 제도 개선안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

금융위는 대형 증권사 육성을 통한 자본시장 활성화를 위해 지난 2013년 자본시장법을 개정해 종합금융투자사업자 제도를 도입했다. 자기자본 3조원 이상인 증권사가 종합금융투자사업자로 지정되면 기업신용공여(대출)와 전문투자형 사모펀드(헤지펀드)의 거래·집행·결제 서비스를 제공하는 전담중개(프라임 브로커리지·PBS) 업무를 할 수 있다. 현재 NH투자증권(005940)·미래에셋대우(옛 대우증권(006800))·삼성증권(016360)·한국투자증권·현대증권(003450) 등 5개사가 자격을 갖춘 상태다. 지난해 증자로 자본을 확충한 미래에셋증권(037620)도 최근 종합금융투자사업자 인가를 금융당국에 신청한 상태다.

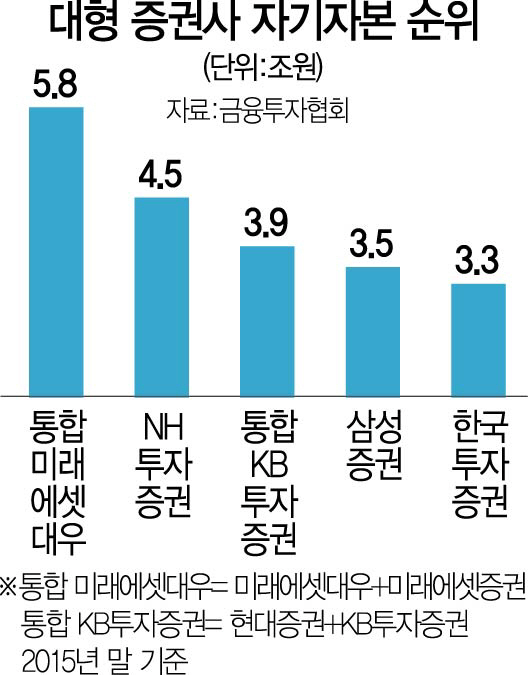

금융당국이 초대형 증권사 육성에 맞춰 관련 제도를 개편하는 과정에서 금융투자사업자의 자기자본 기준을 변경하지 않기로 한 것은 형평성 논란을 고려한 결정이다. 금융위가 2011년 종합금융투자사업자 제도를 도입하겠다는 방침을 밝히자 대형 5개 증권사는 평균 7,140억원을 증자해 자기자본을 3조원 이상으로 끌어올렸다. 금융감독원 고위관계자는 “미래에셋증권이 미래에셋대우를 인수하고 KB투자증권이 현대증권을 합병하기로 하는 등 금융투자업계가 대형사 위주로 재편되고 있다고 해서 자기자본 기준을 새로 바꾸면 다른 증권사들의 거센 반발을 사게 될 것”이라고 짚었다. 금융투자업계는 인수합병을 통해 대형 증권사들이 등장해 자기자본 4조원 이상의 증권사가 세 곳으로 늘어나는 만큼 현행 기준이 변경될 가능성에 촉각을 곤두세우는 분위기다.

다만 금융당국은 증권사가 M&A를 할 때 종합금융투자사업자의 자기자본 요건을 일정 수준 낮춰주기 위한 법 개정을 다시 추진한다. 금융위는 올해 초까지 이러한 내용이 담긴 자본시장법 개정안(대표발의 김종훈 새누리당 의원) 입법을 추진했지만 일부 야당 의원의 반발에 가로막혀 무산됐다. 이를 논의하기 위해서는 오는 6월부터 시작되는 20대 국회에서 자본시장법 개정안을 재차 발의해야 한다. 이외에도 금융당국은 종합금융투자사업자가 국내외 자본시장에서 활동 폭을 넓힐 수 있도록 기업신용공여 확대와 외환 업무 규제 완화 등의 개선안을 마련해 상반기 중 발표할 예정이다.

/지민구기자 mingu@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >