지난 3월 말 최종 완료된 대우조선해양의 송가 해양플랜트 프로젝트는 건조 과정에서 무려 1조원에 이르는 손실을 안겼다. 대우조선해양이 수주한 총 4척의 송가 해양플랜트는 110차례나 설계가 변경됐다. 계약 시 6,000억원 수준이던 척당 평균 건조비용은 8,500억원까지 뛰었고 인도 시점도 각각 10개월~1년씩 늦어졌다. 대우조선해양은 발주처인 송가오프쇼어에 4,000억원의 손실액을 배상해달라며 런던해사중재협회(LMAA)에 중재를 요청한 상태다.

이처럼 해양플랜트 사업이 초래하는 수조원대 손실을 방지하기 위해 국내 조선 빅3(현대중공업·삼성중공업·대우조선해양)가 팔을 걷어붙였다. 조선업계는 발주처인 글로벌 에너지 기업과 설계 업체들까지 참여한 국제적 프로젝트를 기획, 내년 하반기까지 설계·공정을 표준화시킨 해양플랜트 모델을 내놓는다는 목표다.

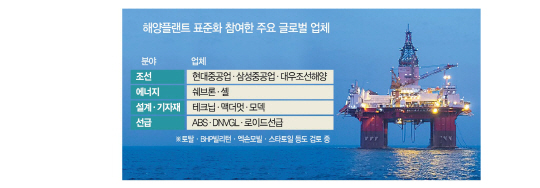

19일 조선업계에 따르면 조선 빅3는 미국 선급(ABS)과 노르웨이·독일 선급(DVNGL), 영국 로이드선급, 프랑스 선급은 물론 쉐브론·로열더치셸 같은 오일메이저, 테크닙·모덱 등 엔지니어링 업체까지 참여한 해양플랜트 표준화 프로젝트(JIP)를 지난달 초부터 본격화했다. 이들 업체는 엑손모빌·BHP빌리턴페트롤리엄·스타토일·토탈 등에도 참여의사를 타진해 긍정적 답변을 얻었다. JIP에 참여한 한 관계자는 “해양플랜트는 그간 표준화된 모델이 없어 잦은 설계 변경과 공정 지연을 야기하며 조선·에너지 기업들에 막대한 피해를 안겼다”며 “이미 지난해 조선 빅3는 몇몇 부품을 표준화하는 성과를 냈고 내년 하반기에는 훨씬 구체화된 성과물이 나올 수 있을 것”이라고 했다. 그러면서 이 관계자는 “업계는 해양플랜트의 국제표준(ISO) 제정 작업도 올 하반기에 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

한국 조선업계는 해양플랜트 표준화를 성공할 경우 척당 수천억원에 이르는 손실액을 절감하고 해양플랜트 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 글로벌 에너지 기업들과 보조를 맞추며 중국 등 해양플랜트 경쟁국과의 격차를 벌릴 수 있을 것으로 전망된다. 또 부품 표준화를 통해 국내 조선 기자재 업체들이 해양플랜트 기자재 시장에서 영향력을 끌어올리는 효과도 있다. 현재 해양플랜트 기자재 국산화 비율은 20% 남짓에 불과하다.

다만 해양플랜트를 표준화해 건조비용을 절감한다 하더라도 이 사업이 조선업계의 진정한 성장동력이 되기 위해서는 저유가 상황이 끝나야 한다는 전제가 따른다. 조선업계의 한 관계자는 “유가가 장기적으로 오른다는 확신이 있어야 에너지 기업들이 해양플랜트를 발주하지 않겠냐”면서 “조선소들이 해양플랜트로 수익을 얻기 위해서는 표준화를 통해 손실요인을 최대한 줄이면서 저유가가 끝날 때까지 기다리는 일”이라고 했다.

/이종혁기자 2juzso@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >