정부가 올해 발표한 ‘2015회계연도 국가결산’에 자료에 다른 나라와 국가 부채를 비교하며 국제 기준에 맞지 않는 수치를 쓴 사실이 드러났다. 이를 경제협력개발기구(OECD)가 산정한 국가 간 비교 가능 수치(D2)로 바꾸면 우리 정부의 부채비율은 발표보다 7% 가까이 높다. 하지만 정부는 발표한 수치가 아무 문제 없다고 한다. 누구 말이 맞는 걸까.

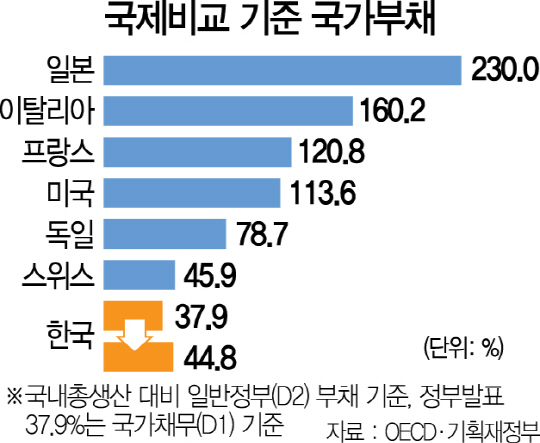

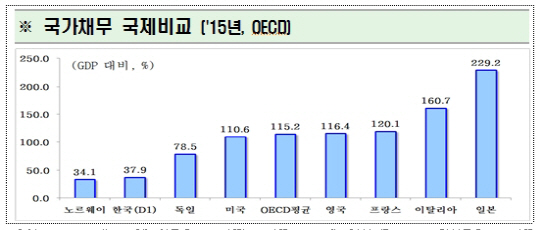

16일 서울경제신문이 지난달 발간된 OECD 경제전망(Economic Outlook)을 확인한 결과 지난해 기준 우리나라의 경제규모(GDP) 대비 국가부채비율은 44.8%다. 일본(230%)이나 미국(113.6%), 프랑스(120.8%), 독일(78.7%)에 비하면 상당히 양호하다.

하지만 OECD의 수치는 지난 4월 기획재정부가 내놓은 국가결산 자료에 국제비교가 가능한 국가부채비율로 발표한 37.9%보다는 6.9%포인트 높다. 국제통화기금(IMF) 기준 우리나라의 GDP(1조3,212억달러)를 감안할 때 OECD는 GDP 대비 국가부채를 우리 정부보다 911억달러(6.9%포인트), 약 105조원 더 많다고 본 것이다.

이 차이는 기재부가 발표 당시 GDP 대비 국가부채비율을 국제기준인 일반정부부채(D2) 대신 국가채무(D1)를 쓴 데서 비롯됐다. 국가채무인 D1은 중앙정부와 지방정부의 부채를 포괄하는 개념이다. 여기에 비영리공공기관의 부채까지 포함하면 일반정부부채인 D2가 된다. 국가 간 부채를 비교할 때는 D2를 쓰는 것이 정석이다. D2는 정부가 최종 책임이 있는 비영리공공기관이 진 빚까지 포함하기 때문에 대게 D1보다 부채가 많다.

물론 정부가 D1을 넣은 이유는 있다. 지난 4월 국가부채 발표 당시에 반영한 OECD 경제전망(지난해 11월 발간)에는 2015년 기준 우리나라의 부채가 빠져있었기 때문이다. 하지만 이런 상황에서 정부가 국가 간 부채를 비교하려면 시점을 2014년으로 통일해야 맞다. 조건이 같아야 통계의 신뢰를 높일 수 있어서다.

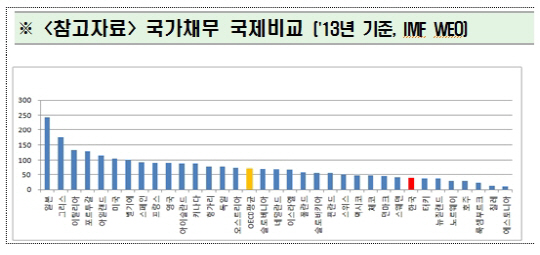

시점을 2014년으로 통일한 후 국제 기준인 D2로 비교해보자. 이때 우리 정부의 부채비율은 41.8%로 정부가 올해 발표한 수치(37.9%)보다 4.9%포인트 뛴다. 물론 정부는 이를 쓰지 않았다. 이에 대해 기재부는 “OECD가 지난해 11월 내놓은 경제전망에는 우리 정부의 2015년 D2가 없었기 때문에 D1으로 대신했다”며 “기준이 맞는 41.8%(D2)는 2014년 기준이라 2015년 국가결산을 국제 비교하는 데는 넣을 수 없었다”고 해명했다.

하지만 이 같은 해명은 모순이 있다. 서울경제신문이 기재부가 지난해 4월 내놓은 ‘2014년 국가결산’을 보니 국가 간 부채비율의 비교 시점이 전년도인 2013년이다. 지난해 자료를 낼 때는 올해와 달리 국가부채를 다른 나라와 비교하기 위해 조건(시점)을 전년도로 통일한 것이다. 이에 더해 기재부는 2013년과 2014년 결산 발표 자료에 “국가 간 비교는 일반정부부채(D2)를 사용하는 것이 적절함”이라는 설명까지 덧붙였다. 그런데도 기재부는 올해는 이 같은 설명을 뺀 채 국제 비교 수치에 우리만 D1을 넣었다.

OECD는 우리 정부가 국가부채를 발표한 지 두 달 지난 올해 6월 우리나라의 지난해 최종 GDP 대비 일반정부부채비율(D2)를 내놓았다. 하지만 기재부는 아직 이를 명시하지 않고 있다. 심지어 OECD의 확정치가 나왔는데도 기재부는 올해 6월과 7월 ‘월간재정동향’에 담은 ‘OECD 국가의 부채 현황’에 지난 데이터인 2014년 기준 수치를 적어놨다. 올해 국가결산 발표 때는 기준과 다르다고 쓰지 않던 2014년 일반정부부채(D2)를 가장 최신 재정동향에는 버젓이 사용하고 있는 셈이다. 이 같은 지적에 기재부는 “OECD는 D2를 계산할 때 채무를 시장가격으로 산정하는 반면 우리는 명목가격으로 평가한다”며 “기준이 달라 동일한 기준에 사용할 수 없다”고 말했다.

이 설명에는 기재부가 왜 올해 다른 나라와 국가부채를 비교할 때 D1을 썼는지를 조금은 알 수 있다. 만약 국가부채를 시장가격으로 산정하면 금리 상승기에는 채권(국고채)가격이 하락해 국가부채가 줄어든다. 반면 금리 하락기에는 채권가격이 뛰어 국가부채가 늘어난다. 지난해는 한국은행의 금리 인하로 사상 최저금리 시대가 열리며 채권가격이 뛰는 상황이었다. OECD 기준인 시장가격을 적용하면 정부가 집계하는 것보다 국가부채가 많아진다는 얘기다.

이 때문에 저출산과 고령화·저성장에 따른 복지 지출 증가로 국가부채가 급격하게 늘어나는 점을 우려해 정부가 의도적으로 국제기준과 안 맞는 숫자를 넣어 발표했다는 지적도 나온다. 실제로 지난해 경기 진작을 위해 11조5,000억원에 달하는 추가경정예산을 편성하기 위해 정부는 9조원이 넘는 국채를 발행해 부채를 늘렸다. 이를 두고 일각에서는 국가 부채 올해 비율이 40%를 넘어서는 것이 아니냐는 우려가 연일 나왔다.

하지만 OECD 기준을 적용하면 국가부채 비율(D2)은 이미 40% 중반대다. 지난해 GDP 대비 국가부채 비율은 44.8%로 2014년(43.7%·2008년 국민계정 최신 기준)보다 1.1% 뛰었다. 우리나라의 부채비율 상승 폭(1.1%)은 같은 기간 일본(4.0%), 미국(2.5%), 영국(1.5%)보다는 낮고 독일(-3.6%), 프랑스(0.4%)보다는 가파르다.

학계에서는 정부의 ‘꼼수’ 발표가 정책과 통계의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다고 꼬집었다. 한 국책 연구원 박사는 “우리나라의 국가부채 비율은 국제기준으로 비교해도 상당히 양호한 수준인데 수치를 몇%포인트를 낮추느라 통계까지 오용해선 안 된다”면서 “한번 잘못 이용한 통계는 국민들이 정책에 대한 신뢰를 잃게 할 수 있다”고 지적했다./세종=구경우기자 bluesquare@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com