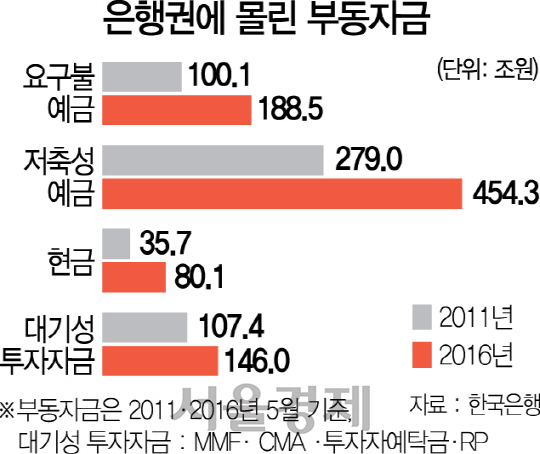

최근 5년 동안 기준금리가 반 토막 났지만 1,000조원에 이르는 부동자금 가운데 예적금의 비중은 오히려 높아진 것으로 나타났다. 세금을 뺀 실질금리가 사실상 제로임에도 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동자금이 은행으로 역주행한 것이다.

24일 한국은행과 금융투자협회에 따르면 기준금리가 지난 2011년 5월 3%에서 올 7월 1.25%로 떨어지는 동안 예적금은 263조원 늘어난 반면 투자자예탁금, 종합자산관리계좌(CMA), 머니마켓펀드(MMF) 등 자본시장 대기성 투자자금은 38조원 증가하는 데 그쳤다. 이에 따라 부동자금 중 예적금과 현금의 비중은 5년 전 65%에서 올해 75%로 10%포인트 늘었지만 대기성 투자자금은 17%에서 15%로 오히려 2%포인트 줄었다.

예적금과 장롱 속 현찰이 크게 늘어나면서 전체 부동자금도 같은 기간 630조6,799억원에서 958조9,940억원으로 328조3,141억원(52%) 증가했다. 자본시장에 직접 들어온 자금으로 분류되는 펀드 설정액은 5년간 164조원(54%) 늘었지만 부동자금 대비 펀드 설정액은 5년 전 48.02%에서 올 5월 48.70%로 거의 변화가 없었다. 은행 이자가 쥐꼬리 만한데도 시중 부동자금은 은행의 울타리를 벗어나지 못한 것으로 해석된다.

이 같은 현상이 나타난 이유는 뭘까. 서울경제신문이 은행·금융투자 업계 자산관리 전문가 200명을 대상으로 실시한 설문조사에서 실마리를 찾을 수 있다. 전문가의 42%는 저금리임에도 시중자금이 자본시장으로 이동하지 않는 첫째 이유로 ‘고객들이 원금손실 위험을 우려한다’는 점을 꼽았다. ‘상품정보 부족(20%)’이 뒤를 이었다. 김경록 미래에셋증권 은퇴연구소장은 “사상 초유의 저금리·저성장 문턱을 막 넘어서다 보니 이런 시행착오를 겪는 것”이라며 “초유의 저금리 시대를 슬기롭게 헤쳐나가려면 금융투자 자산 비중을 늘릴 수밖에 없다”고 강조했다. /김민형기자 kmh204@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmh204@sedaily.com

kmh204@sedaily.com