실질금리 0% 시대 문턱에 들어선 한국의 자본시장은 앞으로 어떻게 변화해나갈까.

경제적 상황이나 인구분포 등 각 국가별로 처한 상황은 다르지만 우리보다 저금리를 먼저 겪었던 일본과 미국 등을 살펴보면 하나의 공통점이 발견된다. 바로 수익률 갈증이 나타나면서 위험자산 투자가 늘었다는 점이다.

일본은 고령화 속에 현금과 예적금 같은 초안전자산 비중에는 큰 변화가 없었다. 하나금융경영연구소에 따르면 일본 가계의 금융자산 중 현금과 예금이 차지하는 비중은 지난 1989년 44.3%에서 2014년 53.2%로 10%포인트 가까이 증가했다. 하지만 위험자산 투자 범주에서는 고수익을 추구하는 변화가 나타났다. 1991~2000년에 걸친 10년 불황을 겪고 제로금리마저 겹치자 2000년대 들어 일본인은 해외로 눈을 돌렸다. ‘와타나베 부인’의 출현이 대표적이다. 일본 주부들은 저금리의 엔을 빌려 해외 고금리 상품에 투자하는 ‘엔캐리 트레이드’를 감행했다. 제로금리는 여염집 주부조차 환율 리스크를 감수하는 극단적인 위험투자로 몰고 갔다.

위험자산에 투자하던 자금도 더 수익이 높은 상품으로 이동했다. 노무라자산운용에 따르면 일본 공모펀드의 순자산은 2000년 50조엔에서 2012년 62조엔가량으로 30%나 증가했다. 이 기간 저위험·저수익 상품인 머니마켓펀드(MMF)가 공모펀드에서 차지하는 비중이 60%에서 15%로 급감했다. 대신 위험은 더 높지만 고수익을 추구하는 해외 하이일드채권·대체투자펀드 등 해외투자가 꾸준히 늘었다.

미국은 적극적인 주식투자를 통해 2000년대 초반부터 추세적으로 굳어진 저금리에 대처하고 있다. 미국 정부는 1970년대 후반 일찌감치 연기금의 주식투자상한제도를 고쳐 연기금과 대학 기금의 주식투자를 유도했다. 특히 베이비붐(1946~1965년생) 세대들을 위해 1981년 다양한 세제혜택을 주는 ‘401K’라는 기업연금제도를 도입한 게 은퇴세대의 노후 보장에 크게 기여했다. 버락 오바마 정부는 2009년 근로자의 가입을 의무화했다. 적극적인 주식투자 유도정책에 현재 401K의 주식투자 비중은 45~60%에 달한다.

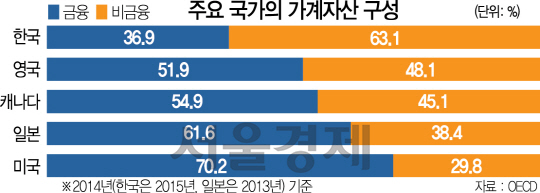

저성장·저금리와 함께 고령화가 시작됐다는 점은 현재의 한국과 과거의 일본이 비슷하지만 구체적으로 보면 큰 차이가 있다. 60세 이상 고령층이 전체 금융자산의 60%를 쥔 일본과 달리 한국 노인층은 자산 80%가량이 부동산에 묶여 있다.

최순영 자본시장연구원 연구위원은 “일본 고령층은 젊은 시절에 부를 어느 정도 축적했기 때문에 저금리 시대에도 안전자산 비중을 줄이지 않아도 되지만 한국은 사정이 다르다”며 “저성장·저금리 기조와 수명 연장 추세를 고려하면 20~30대부터 자산관리 플랜을 짜고 노후를 미리 대비해야 한다”고 말했다. 그는 이어 “노후 대비가 부족한 탓에 싫든 좋든 위험자산 투자 비중을 더 오랜 기간 유지할 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다. 곽영훈 하나금융경영연구소 연구위원은 “은퇴를 앞둔 40~50대에게 파격적인 세제혜택 금융상품 가입을 강제하는 혁신적인 대응을 검토해야 할 때”라고 지적했다. /김현상기자 kim0123@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kim0123@sedaily.com

kim0123@sedaily.com