상처는 흉터를 남기지만 그 아픔은 예술을 낳기도 한다. 중국의 ‘상흔(傷痕)미술’이 그랬다. 한국의 현대미술이 해방 이전 움을 틔운 것과 달리 같은 시기 중국의 미술은 철저하게 정치적 수단이었고, 특히 1966년 문화대혁명 이후 중국 예술계는 암흑기에 빠져들었다. 선전꾼으로 전락할 수밖에 없던 예술가들은 1977년 혁명이 끝나자 당시에 대한 공포와 불안을 담아 비극적 상황과 그로 인한 사람들의 상처를 그려내며 ‘인간성의 회복’을 주장했다. 중국에서도 쓰촨성 지방이 문화혁명에 반(反)하는 저항의식이 강했고 이곳에서 피어난 상흔미술이 널리 퍼져갔다.

쓰촨 출신으로 상흔미술의 대표적 작가 중 하나로 꼽히는 중국작가 궈웨이(56)의 국내 첫 개인전이 삼청로 학고재갤러리에서 열리고 있다. 문화혁명과 함께 청소년기를 보내고, 대학생이 되어 이데올로기의 격변과 미술계의 급진적 변화를 겪은 작가 자신이 시대의 증인이 됐다. 공산주의에서 자본주의를 수용해 변해가는 중국의 도시와 사람들, 그로 인한 개인주의에 대한 내용이 작품을 이룬다.

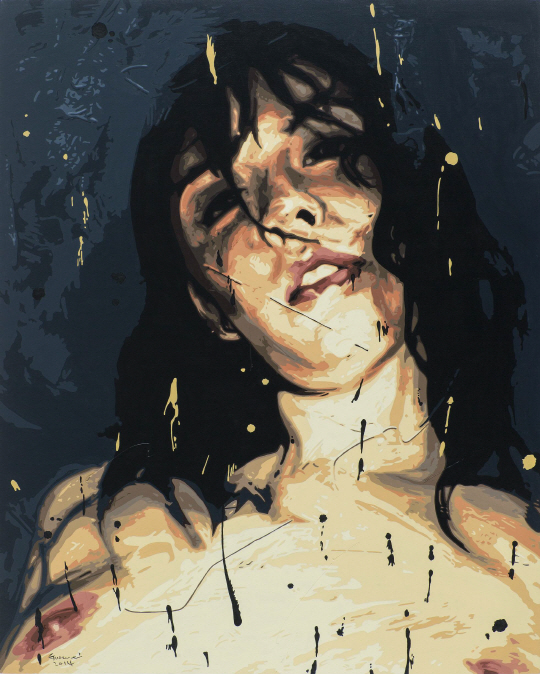

학고재 본관 중에서도 안쪽 전시실에는 3m 대작 외에 1.5m 높이의 같은 크기 인물화 12점이 한 줄로 걸려 충격적 장면을 연출한다. 색조는 어둡고 얼굴은 알아보기 힘들다. 인물의 얼굴을 뒤덮은 거칠고 빠른 붓질은 뭉개진 아픔이자 그림 속 인물이 겪은 격렬한 시간의 흔적처럼 느껴진다. 예쁠 리 없다. 때로는 감상이 고통스럽기까지 하지만 자꾸만 눈길을 두게 된다. 꾸미지 않은 현실을 직시하는 것이 어쩌면 ‘치유’의 손길이리라.

권투선수 타이슨의 뒷모습을 그린 ‘근육’은 특정한 인물이 아닌 인간의 실존 그 자체를 보여준다. ‘인간에서 인류로’라는 전시 제목에도 개인의 고통스런 경험을 인본주의의 회복으로 승화하려는 의지가 담겨 있다. 14일까지. (02)720-1524

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com