국내 자본시장에서 고객 투자자의 여윳돈을 쓸어담은 전문투자형 사모펀드(한국형 헤지펀드)가 저조한 수익률을 기록한 것은 함량 미달의 투자자문사가 금융당국의 진입 장벽 완화를 계기로 시장에 ‘우후죽순’ 진입하면서 빚어진 사태라는 지적이 나온다.

20일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 기준으로 총 28곳의 투자자문사가 헤지펀드 운용사로의 등록 절차를 마무리했다.

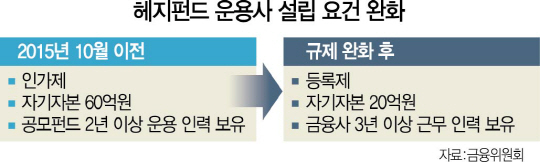

금융위원회는 지난해 10월 개정된 자본시장법을 통해 헤지펀드 운용업 진입 규제를 인가제에서 등록제로 완화했다. 또 헤지펀드 운용사의 최소 자기자본 기준도 60억원에서 20억원으로 낮췄으며 공모펀드 운용 경험이 있는 인력을 의무적으로 채용해야 하는 규정도 철폐했다.

경쟁 촉진을 도모하기 위해 진입 문턱을 확 낮추면서 시장 규모는 정책 의도대로 급속도로 커졌지만 질적 성장은 아직 더디게 진행되고 있다는 게 금융투자 업계의 대체적인 평가다.

실제 올해 2·4분기에 헤지펀드 운용사 총 64개사 중 36곳이 적자를 기록했다. 적자를 낸 운용사 중 상당수는 규제 완화 이후 투자자문사에서 처음으로 헤지펀드 시장에 전환한 업체라는 게 금융당국 쪽의 설명이다. 금융투자 업계는 헤지펀드 운용 경험이 부족한 투자자문사가 준비가 덜된 상태로 시장에 진입하면서 단기간에 성과를 내는 데 실패한 것으로 보고 있다.

금감원의 한 관계자는 “헤지펀드 운용사의 시장 진입 증가로 경쟁이 심화하는 추세”라며 “수익기반이 취약한 신설 운용사의 손익변동 추이와 자금 쏠림 등 위험 요인에 대한 점검을 강화할 예정”이라고 말했다.

한편 투자자문사의 올해 4~6월 순이익은 136억원으로 1~3월과 비교해 269억원 증가했다. 다만 헤지펀드 운용사로 전환한 투자자문사가 늘어나면서 자문·일임계약액은 17조8,000억원으로 전 분기 대비 27.3%(6조7,000억원) 감소한 것으로 나타났다.

/지민구기자 mingu@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >