#최근 서울 시내 한 대형서점을 찾은 취업준비생 A씨는 읽고 싶은 소설 책 한 권을 손에 들었다가 다시 내려놓아야 했다. 매일 들여다 봐야 하는 토익 책, 수험서 대신 문학으로 지친 마음이라도 달래고자 했지만 가격이 부담됐다. A씨는 “‘이 정도 두께의 책이라면 1만 2,000원 정도 하겠지’하고 책 뒷면을 보니 1만 6,000원이었다”며 “몇 년 새 책값이 많이 오른 것 같은 느낌”이라고 말했다. 그는 “부모님께 용돈을 타서 쓰는 취준생 입장에서 선뜻 사기가 힘들어 좀 기다리더라도 도서관에서 빌리 보거나 온라인 중고서점을 이용하기로 했다”고 덧붙였다.

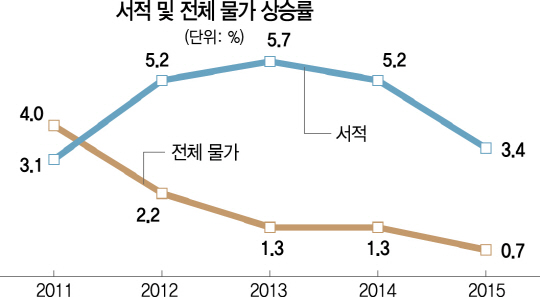

지난 몇 년 간 도서 가격이 전체 물가 상승률의 5배 가까이 가파르게 상승한 것으로 나타났다. 8일 통계청에 따르면 지난해 서적 가격 상승률은 3.4%로 전체 물가상승률(0.7%)의 약 5배를 기록했다. 서적은 유아용 학습교재, 초·중·고등학생 참고서, 대학교재 등을 뺀 문학, 사회과학, 자기계발 등 일반 도서를 말한다. 2014년도 5.2% 올라 전체 물가 상승률(1.3%)의 4배를 기록했다. 2011년은 3.1%로 전체(4%)에 못 미쳤지만 2012년 5.2%로 전체 물가상승률(2.2%)을 훌쩍 뛰어넘더니 2013년도 5.7%로 전체 물가(1.3%)를 앞질렀다. 5년 전인 2010년과 비교해도 지난해 서적 물가는 24.9% 올라 전체 물가(9.8%)를 뛰어넘었다.

책 값이 가파르게 오른 이유에 대해서는 다양한 해석이 나온다. 통계청의 한 관계자는 “저유가 여파로 공업제품의 원재료 가격은 크게 오르지 않은 반면 서비스 물가는 큰 오름세를 보여왔다”며 “서적 역시 종이 등 원재료 가격은 큰 변동이 없었지만 작가에게 지급하는 인세, 출판사 관리비 등 서비스비용이 늘어난 여파로 가격이 상승한 것으로 분석된다”고 밝혔다. 실제 개인서비스 물가 상승률은 2013년 1.6%, 2014년 1.7%, 2015년 1.9% 등 전체 물가 상승률을 웃돌았다. 사람들이 갈수록 독서를 안 해 책 판매량은 줄어드는 반면 고정적으로 책을 사보는 사람은 분명히 존재하므로 출판사들이 책 값을 올려 수익을 보전한다는 분석도 있다.

지난해만 놓고 보면 2014년 11월부터 시행된 도서정가제가 주요 원인으로 지목된다. 도서정가제는 서점이 책의 정가에 최대 15% 이상 할인해서 판매할 수 없게 한 제도다. 대형서점이 재량적으로 ‘폭탄 세일’을 해서 동네서점이 줄줄이 폐업한다는 지적에 따른 결정이었다. 이에 따라 정가가 2만원인 책은 이전에는 서점이 30% 할인을 하면 소비자는 1만 4,000원에 살 수 있었다. 하지만 지난해 도서정가제가 본격 시행되면서 최대 15%밖에 할인이 안됐고 소비자는 1만 7,000원에 사야 했다. 소비자물가는 ‘정가’가 아닌 실제 소비자가 구입한 가격으로 집계되는데, 구매 가격이 높아지다 보니 서적 물가도 크게 뛰었다.

다만 문화체육관광부는 도서정가제로 소비자의 도서 구매 부담이 일정 부분 높아진 것은 사실이지만 책 시장 전반을 고려하면 필요한 제도라는 입장이다. 문체부의 한 관계자는 “우리나라 읍면동사무소가 약 3,000개인데, 서점은 1,500개에 불과하다”며 “서점이 하나도 없는 동네가 그 만큼 많다는 뜻”이라고 말했다. 그는 “만약 도서정가제를 없앤다면 대형서점은 다시 폭탄세일을 할 것이고 서점은 대형서점만 남게 돼 결국 소비자들에게 악영향을 미칠 것”이라고 지적했다.

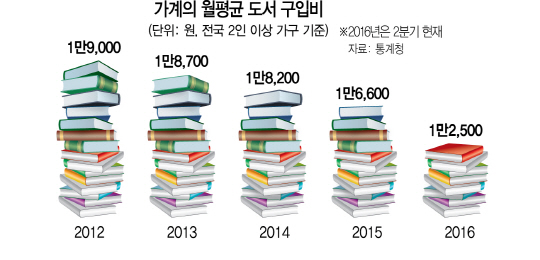

지난 수년간 가파르게 책 값이 상승한 데다 스마트폰의 대중화 등으로 우리 국민은 갈 수록 책을 안 읽고 있는 것으로 나타났다. 올해 2·4분기 현재 가구(전국 2인 이상 가구 기준) 당 월평균 서적 구입 비용은 1만 2,449원으로 2003년 통계가 작성된 이후 역대 최저치를 경신했다. 가계의 도서 구입 비는 2003년 1·4분기 3만 2,544원에 달했다. 가계 소득은 점점 늘어났지만 거꾸로 도서 구입 비는 쪼그라들고 있다.

/세종=이태규기자 classic@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

classic@sedaily.com

classic@sedaily.com