|

|

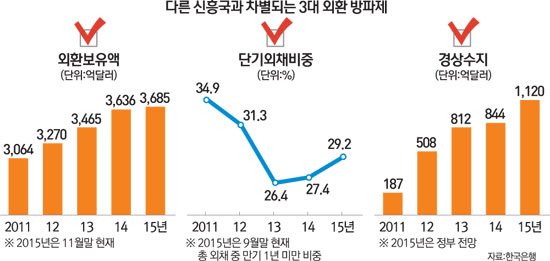

미국이 9년 반 만에 기준금리를 인상했지만 우리나라에서 급격한 자본유출이 일어날 가능성은 낮다는 게 대체적인 시각이다. 외환보유액·경상흑자·단기외채 등 3대 외환시장 방파제가 과거 위기 때보다 튼튼하기 때문이다. 지난 1994년 미국의 금리 인상으로 멕시코를 시작으로 중남미가 휘청이고 1997년 우리나라의 외환위기로 연결된 '테킬라 쇼크'의 악몽은 재연되지 않을 것이라는 진단이다. 다만 중장기적으로 미국이 금리를 예상보다 빠르게 인상하거나 취약 국가에서 위기가 발생한다면 '도미노 효과'에서 완전히 자유로울 수만은 없다는 지적도 나온다.

17일 황세운 자본시장연구원 자본시장실장은 "일정 정도의 자금유출은 불가피하겠지만 미국 달러화가 빠져나간 빈자리를 최근 돈을 푸는 유럽·중국·일본계 자금이 메워 우리나라의 전체적인 자본유출 규모는 시장이 흔들릴 정도로 이뤄지지는 않을 것"이라고 평가했다. 실제 미 금리 인상 시점이 가까워진 지난달 이후 외국인의 국내 주식 매도 규모는 월간 1조~2조원 수준으로 과거 10년간 외국인이 매도한 달의 평균(2조5,000억원)보다 작았다.

오히려 자본이 들어올 것이라는 주장도 나온다. 홍준표 현대경제연구원 연구위원은 "한국은 금리 수준이 다른 나라에 비해 높아 신흥국 금융시장이 불안해지면 글로벌 투자금이 매력적인 투자처인 한국으로 몰릴 수 있다"고 전망했다. 2013년 5월 벤 버냉키 전 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 양적완화 축소(테이퍼링)를 언급했을 때도 외국인투자금이 신흥국에서 한국에 유입된 전례가 있다는 것이다.

실제 3대 외환 방파제는 이전에 비해 두터워졌다. 외환위기 때인 1997년 204억달러, 금융위기 당시인 2008년 2,012억달러에 불과했던 외환보유액은 올해 11월 현재 3,685억달러까지 불어났다. 2008년 글로벌 금융위기 때보다 1.8배 증가한 수치다.

외환위기 당시 103억달러 적자를 기록한 경상수지는 2008년 32억달러 흑자에서 올해는 1,120억달러(정부 추정) 흑자에 이를 것으로 예상된다. 국제금융시장 혼란기에 급격히 빠져나갈 수 있는 단기외채 비중(총외채 중 만기 1년 미만인 외채)도 1997년 36%, 2008년 47%에 이르렀지만 올해 9월 현재 29.2%로 안정됐다. 3대 국제신용평가사의 신용등급도 AA-로 역대 가장 높다.

하지만 자본유출 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 이창선 LG경제연구원 수석연구위원은 "중국 등 신흥국 경기가 크게 휘둘리면 우리 금융 및 실물경기 불안감도 확산하며 자금이 빠져나갈 수 있다"고 분석했다. 국제투자자 사이에서 한국은 중국과 경제적으로 밀접한 나라로 분류된다. 올 8월 중국이 위안화 가치를 기습 절하했을 때 투자은행(IB) 모건스탠리가 한국을 칠레·페루·남아프리카공화국 등과 함께 외환시장 '10대 불안국'으로 지목했을 정도다. 앞으로 중국이 흔들리면 우리나라에서 자본이 대거 유출될 수 있다는 이야기다.

정부는 대비에 나섰다. 주형환 기획재정부 1차관은 이날 오전 한국은행·금융위원회·금융감독원·국제금융센터 등이 참석한 가운데 '거시경제금융회의'를 주재하며 "거시건전성 3종 세트(선물환 포지션 규제, 외환건전성부담금, 외국인 채권투자 과세)를 원점에서 재검토하는 외환 건전성 태스크포스(TF)를 발족해 관리제도를 근본적으로 개편하겠다"고 밝혔다. 3종 세트는 금융위기 이후인 2010년에 도입됐다. 그동안 국내외 외환 수급상황이 많이 바뀌었으므로 재정비할 시점이라는 게 정부 판단이다.

정부는 유출입 동시 억제에 맞춰진 제도를 유출을 최소화화는 데 초점을 둬 개편할 방침이다. 주 차관은 "거시건전성 3종 세트를 어떻게 고칠지는 TF를 통해 내년 상반기까지 마무리할 계획"이라며 "자금유출 가능성을 대비하는 부분이 보완될 것"이라고 덧붙였다.

/세종=이태규기자 classic@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >