지난달 25일(현지시간) 실시된 스위스 국민투표에서 국가연금 지급액을 10% 올리자는 ‘국가연금 플러스’ 법안이 59.4%의 반대로 부결됐다. 국가연금 인상이 나라 경제 전반에 부메랑이 돼 돌아올 것이라는 우려에 손에 돈을 쥘 수 있는 기회를 국민 스스로 포기한 것이다. 스위스는 지난 6월에도 모든 국민에게 매월 300만원 정도의 최저소득을 보장하는 기본소득법을 국민투표에 부쳤으나 76.9%가 반대해 부결됐다.

이처럼 우리보다 먼저 무상복지를 도입했던 북유럽 국가들은 현금성 복지가 비효율적이며 국가재정을 빠르게 갉아먹을 수 있다는 문제점을 깨닫고 축소하는 추세다. 과도한 복지는 거둬들이는 대신 국민들이 오랜 기간 일할 수 있는 방향으로 복지의 틀을 바꿔 정부의 부담을 줄여나가고 있다.

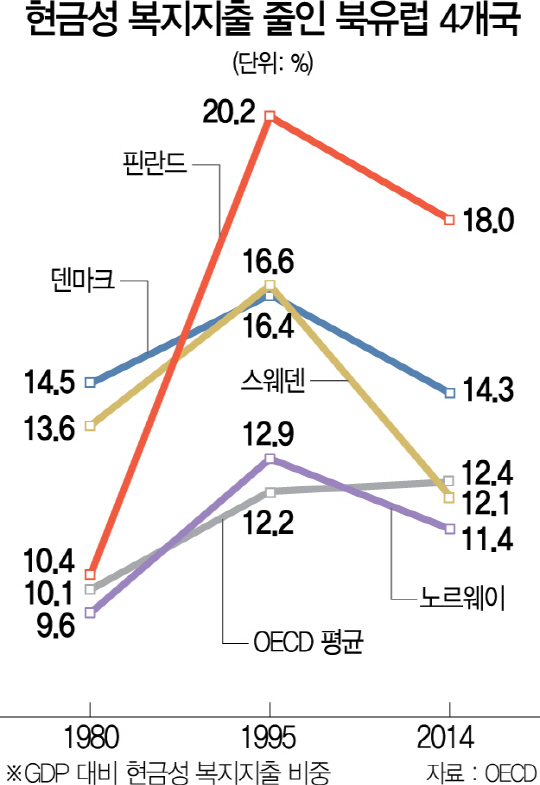

20일 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 복지 분야의 ‘선배’ 격인 북유럽 국가들은 1980년 이후 빠르게 현금성 복지지출을 늘려왔지만 최근에는 다시 줄이고 있다. 핀란드가 대표적이다. 핀란드는 1980년 국내총생산(GDP) 대비 현금성 복지지출 규모가 10.4%였지만 1995년 20.2%로 15년 만에 2배로 뛰었다. 당시 비중은 OECD 중 단연 1위였다. 하지만 2014년에는 18%로 낮아지며 6위로 떨어졌다.

스웨덴도 마찬가지다. 스웨덴은 1980년 GDP 대비 현금성 복지지출 규모가 13.6%에서 1995년 16.6%까지 오르며 당시 세계 6위를 차지했다. 그러나 2009년 13.7%까지 떨어졌고 2014년에는 12.1%까지 미끄러져 OECD 중위권(18위)을 기록했다. 이외에 덴마크는 1980년 14.5%였던 비중이 1995년 16.4%까지 올랐지만 2014년 14.3%로 하락해 1980년보다 못했다. 순위도 1995년 7위에서 2014년 12위로 밀렸다. 노르웨이 역시 1995년에는 12.9%로 13위였지만 2014년 11.4%로 19위를 기록했다. 반면 OECD 평균은 1980년 10.1%에서 1995년 12.2%로 올랐지만 2014년 현재 12.4%로 큰 변동이 없다.

복지 천국의 대명사로 불리던 북유럽 4개국이 현금성 복지지출을 줄였다는 것은 그만큼 현금을 나눠주는 것이 비효율적이며 결국 국가 경제에 악영향을 미친다는 것을 의미한다. 스웨덴은 1990년대 초반 부동산 버블이 붕괴돼 경제가 휘청이고 현금성 복지지출에 대한 회의론이 비등해지자 1990년대 중후반부터 메스를 댔다. 65세 이상 전 국민에게 쥐어줬던 기초연금은 소득 하위 45% 저소득층에게만 지급하는 방향으로 대폭 축소했다. 실업수당도 한때 임금의 80%까지 정부가 보전해줬지만 현재 65~70% 수준으로 낮춘 상태다. 스웨덴은 이와 동시에 직업 재교육에 초점을 둬 ‘일하는 복지’ 체계를 구축했다.

덴마크 역시 2010년 이후 연금 수령 시기를 65세에서 67세로 올렸고 실업수당을 주는 기간도 4년에서 2년으로 줄였다. 노르웨이도 2011년부터 연금개혁을 단행해 62세에 퇴직하면 소득의 65%를 주던 연금을 56%로 낮추고 67세에 은퇴하면 63%에서 73%로 늘렸다. 오정근 건국대 특임교수는 “독일과 북유럽 국가들은 현금성 복지지출을 점차 줄이고 재기를 돕는 방향으로 복지 시스템을 수술하고 있다”며 “한국도 이를 반면교사 삼아 현금성 복지보다는 개인의 재활을 돕는 방향으로 복지제도를 짜야 한다”고 강조했다.

/세종=이태규기자 classic@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

classic@sedaily.com

classic@sedaily.com