“인공지능(AI) 번역이 활성화되면 통역사나 번역가는 문화적 의미나 뉘앙스를 잡아주는 포스트 에디터(post editer)가 될 겁니다. 번역은 미래에도 인간의 손길을 필요로 합니다.”

집단지성 번역 플랫폼 ‘플리토’를 만든 이정수(사진) 대표는 20일 서울 강남에 있는 플리토 본사에서 만나 “구글 번역, 네이버 파파고 등 AI 기반 기계 번역이 발전해도 통역사나 번역가 등의 역할은 분명히 있다”며 이같이 말했다.

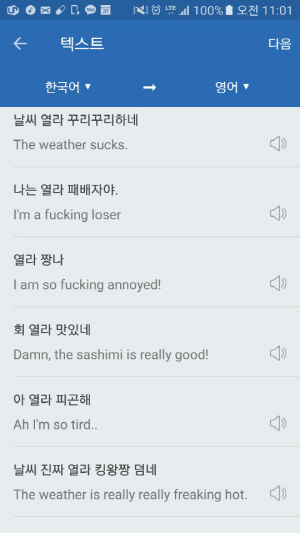

번역 앱의 발전 속도가 무척 빠르다. 문장 전체를 통째로 해석하는 인공지능신경망 기술을 적용하면서 정확도가 한 차원 높아졌다. 신조어나 줄임말을 번역할 때도 정확한 의미를 찾아준다. ‘명작’과 글자 모양이 유사한 점에 착안해 만들어진 신조어 ‘띵작’도 구글 번역에서 ‘a masterpiece’라고 나올 정도다. 이용자들이 직접 번역 결과를 올리는 집단 지성 플랫폼 ‘플리토’는 여기서 한 발짝 더 나아가 신조어를 만든 원리를 외국어에도 똑같이 적용한다. ‘열라’와 같이 긍·부정에서 모두 사용되는 비속어의 경우 일반 기계 번역에서는 오역하기 쉽지만 최대한 의미를 살린 결과를 제공한다.

이 데표는 “기계 번역 회사들이 비속어, 신조어 등 데이터를 많이 투입하고 있지만 긍정 혹은 부정을 만드는 뉘앙스 등을 다 잡아내기란 쉽지 않다”면서 “(이 때문에) 언어학자들 사이에서도 향후 기계번역이 완벽해질 수 있을지를 놓고 의견이 엇갈린다”고 설명했다. 이어 “각종 번역 애플리케이션 덕분에 먹고 살기 위한 외국어는 배울 필요 없다”며 “그러나 한 나라의 문화를 이해하기 위해선 외국어를 배울 이유는 충분하다”고 말했다.

/김지영기자 jikim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jikim@sedaily.com

jikim@sedaily.com