인공지능(AI)이 4차 산업혁명의 핵심으로 꼽히면서 글로벌 업체 간 선두경쟁이 갈수록 치열해지는 상황에서 정작 정부가 주도하는 AI 기술 개발은 부처 간 엇박자로 발목이 잡힌 것으로 나타났다. 미래창조과학부가 한국전자통신연구원(ETRI)을 통해 ‘엑소브레인’이라는 순수 국산 기술의 자연어 처리 AI를 만들고 있지만 공공부문 활용을 결정해야 할 행정자치부는 엑소브레인을 쓸 수 없다는 입장이다. 전문가들은 “공공부문에서 어떤 AI를 적용하느냐가 AI 기술의 신뢰도와 성패에 결정적 영향을 준다”며 “세계 시장에서 국산 기술이 경쟁력을 갖기 위해서는 국산 AI 개발과 활용을 위한 부처 간 유기적 협업이 절실하다”고 목소리를 높인다.

8일 미래부에 따르면 엑소브레인 과제를 총괄하고 있는 ETRI는 지난해 1단계 핵심기술 개발 과제를 완료하고 이달부터 2단계인 응용기술 개발을 시작했다. 그런데 부처 간 조율이 안 돼 기술 개발에 발목이 잡혔다.

엑소브레인은 ‘내 몸 밖에 있는 인공두뇌’라는 뜻으로 IBM의 ‘왓슨’과 같은 자연어 처리 AI 기술이다. 학습을 통해 일상생활에서 쓰는 말을 배운 뒤 사람들의 말을 이해하고 반응한다.

미래부는 세계 최고 수준의 AI 기술을 선도한다는 목표 아래 지난 2013년 엑소브레인을 소프트웨어(SW) 분야의 국가 혁신기술 개발형 연구개발(R&D) 과제로 선정했다. 오는 2023년까지 10년간 3단계로 기술을 개발해 IBM 왓슨과의 격차를 좁히는 것이 목표다. 1단계는 2013년부터 지난해까지 4년간 진행했다. 이를 통해 IBM 왓슨과의 기술력 격차를 7년에서 4년으로 줄였다. 지난해 11월18일 장학퀴즈에 도전해 인간 퀴즈왕을 160점이라는 큰 점수 차로 누르며 1단계 개발을 성공적으로 마무리했다는 평가를 받았다.

문제는 큰 기대를 모았던 1단계 출발 때와는 달리 사업화가 목표인 2단계부터는 정부 부처 간 견해 차이로 방향을 잃고 속도를 못 내고 있다는 점이다. 사업화를 위해서는 공공부문 적용이 필수다. 그러나 권한을 가진 행자부는 엑소브레인에 큰 관심이 없다. 행자부는 최근 ‘전자정부 2020 기본계획’과 관련해 올해 총 3조75억원을 투자하겠다고 밝혔다. 하지만 AI 분야는 구체적으로 어떤 기술을 적용할지 결정하지 못했다. 엑소브레인팀의 한 관계자는 “공공부문 적용에 대해서는 행자부와 전혀 논의된 바가 없다”며 “일단 2단계는 법률과 특허·금융 부문 등에 먼저 적용할 계획”이라고 설명했다.

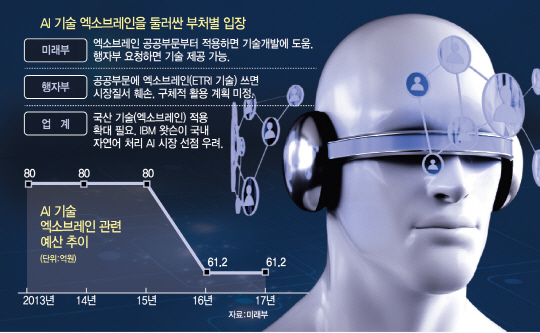

엑소브레인을 주관하는 미래부도 전체 AI 예산은 대폭 늘리면서 엑소브레인 관련 예산은 동결했다. 올해 AI R&D에 지난해(1,106억원)보다 47% 많은 총 1,630억원을 투입하기로 했지만 엑소브레인 개발 과제는 지난해와 같은 61억원으로 묶었다. 미래부는 2013년부터 2015년까지 3년간 매년 연간 80억원씩 엑소브레인 사업에 할당했다. AI 기술의 중요성이 강조되고 있지만 정작 엑소브레인 관련 예산은 준 것이다. 미래부 관계자는 “4가지 주요 과제 중 1가지 과제가 중도탈락하면서 예산이 자연스레 준 것”이라고 설명했다.

최근 조직개편에서는 엑소브레인의 과제 책임자가 바뀌었다. 지난해까지 과제 총괄을 맡은 박상규 본부장 대신 김현기 박사가 과제 총괄을 맡게 됐다.

업계에서는 부처 간 칸막이 때문에 행자부가 선뜻 엑소브레인을 채택하지 않는 것으로 본다. IT 업계의 한 관계자는 “미래부는 물론 행자부·산업부도 서로 4차 산업혁명의 주무부서가 되기 위해 경쟁한다”며 “이런 이유로 미래부 산하 기관인 ETRI가 개발한 엑소브레인을 행자부나 산업부가 적극적으로 활용하지 않는 것 아니겠느냐”고 말했다.

전문가들은 AI 개발의 골든타임을 놓치면 안 된다고 강조한다. IBM이 올해 안에 왓슨의 한국어 버전을 내놓겠다고 밝힌 만큼 이에 대응할 수 있는 엑소브레인의 경쟁력 강화가 시급하다는 것이다. 정부가 수백억원의 예산과 우수한 인력을 투입한 만큼 부처 간 협업을 통해 육성에 적극 나서야 한다는 것이다. 왓슨이 국내 AI 시장을 선점하면 혈세를 투입해 만든 기술이 사장될 가능성이 높다.

한 업계 관계자는 “AI 분야에서 한국이 주도권을 잡기 위해서는 공공부문 등 가능한 분야부터 최대한 빨리 AI를 적용한 뒤 오류를 수정해나가는 방식으로 시장을 선점해나가야 한다”며 “해외 기업이 들어와 국내 AI 시장을 장악한 후에는 지금까지의 모든 기술 개발 노력이 헛수고가 될 수 있다”고 우려했다. /양사록기자 sarok@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >