경기 김포의 한 주조공장에서 일하는 파키스탄 근로자 아잠(34)씨는 회사 밖에서 한국인을 만나는 게 달갑지 않다. 뜻하지 않은 봉변을 당할 수 있기 때문이다. “읍내 가면 ‘일자리 빼앗지 말고 네 나라로 돌아가라’며 욕하는 사람이 있어요. 이럴 때는 많이 슬픕니다. 우리는 일하러 왔을 뿐인데….” 그의 말에는 일자리를 둘러싼 체류 외국인과 내국인 간 갈등의 응어리가 짙게 배어 있다.

아잠씨가 겪은 봉변은 그만의 경험이 아니다. 당초 정부의 외국인 정책은 저출산 고령화 사회 진입에 따른 생산인구 감소에 대응하기 위한 방안에서 시작됐다. 해외 우수인력을 유치하겠다는 명분하에 입국 문호도 넓혔다. 그 결과 체류 외국인 수는 지난 2007년 100만명을 넘은 데 이어 지난해에는 200만명도 돌파했다. 문제는 당초 목표로 했던 전문인력이 아닌 단순기능직에 치중돼 있다는 점이다.

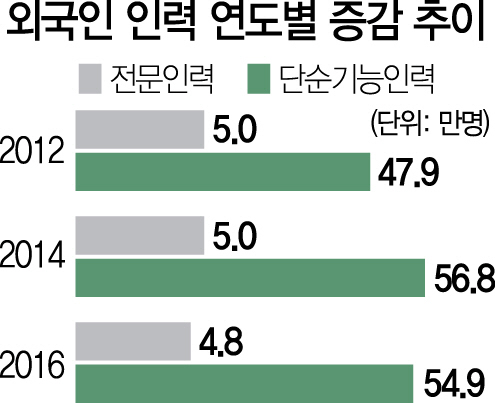

14일 법무부에 따르면 취업자격을 가진 외국인 근로자 중 단순기능 인력은 53만9,940명에 달한다. 불법체류자까지 포함하면 70만명을 웃돌 것이라는 전망도 나온다. 전문인력은 전체의 10분의1에도 못 미치는 4만8,334명에 그쳤다. 그나마도 2012년보다 줄어든 수치다. 이규용 한국노동연구원 연구위원이 “현재의 외국인 정책은 인력부족에 대한 단기대응적 성격이 강하다”고 지적한 이유도 여기에 있다.

부작용은 고스란히 국민의 몫으로 돌아왔다. 당장 내국인 고용이 줄어들었다. 외국인 근로자 비중이 1%포인트 늘어날 때마다 내국인 고용은 1.7% 줄어든다는 분석도 있다. 게다가 4차 산업혁명이 본격화하면 단순기능직 일자리는 더욱 줄어들 것이라는 전망도 우세하다. 식당 같은 서비스직과 생산직 등의 의존 비율이 높은 여성과 중장년층으로서는 일자리 걱정을 할 수밖에 없다. 한국여성정책연구원 설문에서 ‘외국인이 일자리를 빼앗고 있다’는 내국인의 응답이 2011년 30.2%에서 2015년 34.6%로 늘어난 이유다.

전문가들은 외국인 증가에 따른 일자리 갈등을 완화하려면 정책의 초점을 ‘인력난 해소’에서 ‘구조개혁’으로 전환할 필요가 있다고 입을 모은다. 최석현 경기연구원 연구위원은 “외국인 노동자를 늘리는 것보다 저임금 해외 인력을 끌어들이는 국내 노동시장의 왜곡된 구조를 해소하는 게 우선”이라며 “외국인 정책을 통합할 수 있는 컨트롤타워를 세워 인력 도입과 사회통합 정책을 체계적으로 관리해야 한다”고 지적했다. /탐사기획팀

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >