업계 목소리를 대변하는 협회장 구하기가 갈수록 힘겨워지고 있다. 회장직을 맡을 만한 기업 대표들이 회사 사정 등을 이유로 고사하면서 인물 구하기가 ‘하늘에 별 따기’다.

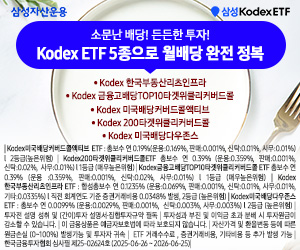

한국석유화학협회는 16일 정기총회를 열어 제19대 협회장으로 현 회장인 허수영(사진) 롯데그룹 화학사업부문(BU)장을 재선임했다. 2014년부터 협회를 이끈 허 회장은 2019년까지 협회를 책임지게 됐다. 애초 석유화학협회는 지난달 협회장을 선출할 계획이었지만 후임 회장직을 맡을 사람이 없어 선출을 연기했다.

전날까지 협회장직을 그만두겠다는 뜻이 확고했던 허 회장은 차기 회장 적임자를 끝까지 찾았지만 맡겠다는 사람이 없어 결국 유임을 택했다. 허 회장은 “어제 막판까지 연락을 취해봤지만 하겠다는 사람이 없었다”며 “공석으로 비워둘 수 없어 결국 다시 맡게 됐다”고 설명했다.

석유화학협회뿐만 아니다. 대우조선해양·삼성중공업·현대중공업·현대삼호중공업·한진중공업 등 5개 조선사가 순번제로 회장을 맡았던 조선해양플랜트협회장도 박대영 삼성중공업 후임을 뽑지 못해 난항을 겪었다. 삼성중공업 다음 차례는 한진중공업이었지만 경영상 어려움을 이유로 고사하면서 강환구 현대중공업 사장이 밀리듯 협회장직을 맡을 수밖에 없었다. 한국제지연합회 역시 지난해 최병민 회장이 물러난 후 제지업황 부진에 따라 차기 회장 추대가 쉽지 않아 1년여를 업무대행 체제로 지낸 뒤 올해 이상훈 한솔제지 사장을 회장으로 선임했다.

협회장 모시기는 이전부터 만만찮던 일이었다. 하지만 최근에는 상황이 더 심해진 모습이다. 최순실 국정농단 사태 이후 확대되는 반기업·반재벌 정서에 이전보다 더 많은 부담을 느끼는데다 회장직을 맡음으로써 얻을 수 있는 득보다는 부과되는 의무와 책임이 더 크기 때문이다. 게다가 경제 전반이 좋지 않은 상황에서 자신이 속한 기업을 챙기기 바쁜 상황에서 협회를 돌봐야 한다는 것도 회사 대표에게는 쉽지 않은 일이다. 특히 대부분 그룹에 속한 계열사 수장의 입장에서 때때로 정부와 각을 내세워야 해 자칫 그룹에 해를 끼칠 수 있다는 이유에서도 협회장 자리는 부담될 수밖에 없다.

/박성호기자 junpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >