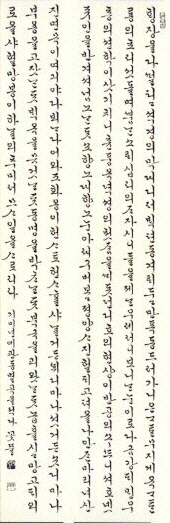

의사이자 일제 강점기의 국어학자인 이만규(1889~1978) 선생은 6남매를 뒀는데 그 중 봄뫼 이각경, 갈물 이철경, 꽃뜰 이미경 세 자매는 근현대 한글서예사(史)에 큰 족적을 남겼다. 이중 막내인 이미경 선생이 올해 상수(上壽·100세)를 맞아 ‘이미경 100세 특별전’을 개최한다. 오는 19일 예술의전당 서예박물관에서 개막하는 이번 전시는 ‘뜨락에 매화 백송이 피었구나’를 주제로 작가의 미발표작 70여점과 동시대 대표 서예가 및 명사들의 축필 30점 등 총 100여점을 선보인다.우리말과 글의 아름다움을 구형하고자 일평생 궁체에 매달린 꽃뜰 선생의 글씨는 화면 전체에서 글자 하나하나가 넉넉하게 제자리를 만들며 여백의 아름다움과 균형을 중시한다. ‘서여기인(書如其人)’ 즉, 글씨가 곧 그 사람이듯 서예가의 반듯한 일생이 작품에 고스란히 담긴 듯하다. 특히 그의 흘림 서체는 강약과 완급의 변화에 따른 속도감이 이루는 유연함으로 화려하면서도 격조 높은 우아함을 보여준다. 그가 병풍에 쓴 글씨를 본 시조시인이자 사학자인 노산 이은상은 “글씨마다 흐르고,맺히고,감돌고 굽이치면서 정자(正字)에서 흘림과 반흘림이 초성에서 종성까지 반듯하게 대맥을 이어나간다”며 감탄했다.

전시는 1950년대 작품부터 최근작까지 두루 보여준다. 작가의 초기에 해당하는 30~40대에는 장서각 낙선재에서 조선 시대 고전 자료를 뒤져 임서(보면서 쓰는 서예학습법)한 버릇이 몸에 배어 크게 틀을 벗어나지 않으려는 단정한 자세와 정직한 노력이 반영돼 있다. 그의 전성기라 할 수 있는 50~60대의 글씨는 이른바 궁체의 정법(正法)이 무르익은 시기다. 이화여자전문학교 음악과 출신으로 피아노를 전공한 경력이 글씨에 그대로 묻어나 “정악과 아악이 융화된 음악성이 가미되면서 완급을 구사하는 원숙의 시기”로 평가받는다. 농익은 진흘림의 ‘목계장터’와 ‘무화과’, 최고의 작품이자 작가 스스로도 가장 아끼는 병풍 ‘성산별곡’ 등을 만날 수 있다. 1990년대 이후 작가는 글씨만 쓴 것이 아니라 시조도 짓기 시작했다. 마지막 작품인 자작시조 ‘관악산의 하루’는 농익은 글씨와 넉넉한 안배가 경지에 올라있다.

갈물한글서회와 예술의전당이 공동주최한 이번 전시는 이달 말까지 계속된다. 전시기간 중인 21일에 학술강연회도 마련됐다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com