ING생명이 새 보험 국제회계기준(IFRS17) 도입, 신지급여력제도 시행 등 대규모 자본확충을 요구하는 보험 업계의 격변을 앞둔 상황에서 기업공개(IPO)에 나서면서도 신주 발행 없이 구주 매출만 하는 ‘돌직구’ 카드를 꺼내 들었다. 현재 대부분 보험사들이 후순위채·유상증자 등을 통해 최대한 많은 자본을 미리 쌓으려고 시도하는 상황에서 ING생명이 손쉬운 자본확충 기회인 신주 발행으로 눈을 돌리지 않는 데 대해 일각에서는 의외라는 분석도 내놓고 있지만 ING생명은 굳이 자본확충을 하지 않아도 새 제도가 도입되면 오히려 재무건전성이 더 차별화되는 만큼 구주 매출로만 정면 승부해 대주주의 투자금을 회수하는 동시에 시장에서 회사 가치를 제대로 평가받을 계획이다.

5일 보험 업계에 따르면 금융당국은 오는 2021년 IFRS17 시행에 앞서 국내 보험사들의 재무건전성을 선제적으로 높이기 위해 지급 여력을 평가하는 기준을 단계적으로 강화하는 방안을 추진하고 있다. 이를 위해 이미 지난 2015년부터 2년 동안 지급 여력을 측정하는 항목 중 하나인 신용 리스크 산정 위험계수를 95%에서 99%까지 높여 자본을 더 쌓도록 한 데 이어 올해부터는 부채·자산 듀레이션(잔존만기) 갭에서 발생하는 금리 리스크를 줄이도록 유도해나가고 있다. 현재는 보험사들이 부채 듀레이션을 최장 20년으로 설정하도록 하고 있는데 앞으로는 부채 듀레이션을 최장 30년까지 늘려 잡아 부채를 더 엄격히 관리하도록 하는 게 금융당국의 목표다.

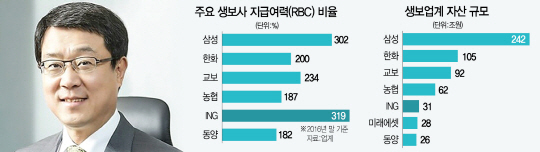

하지만 국내 보험사들은 대부분 자산 듀레이션이 길지 않은 편이어서 금융당국의 규제 강화로 부채 듀레이션이 늘어나면 부채·자산 듀레이션 갭이 더 커져 금리 리스크가 확대될 수밖에 없다. 이 때문에 일부 보험사들은 부채·자산 듀레이션 갭의 확대로 인해 위험기준 자기자본(RBC) 비율이 최대 100%포인트 떨어질 것이라는 전망도 나오고 있다. 심지어 금융당국이 권고하는 RBC 비율 최저치인 150%를 밑도는 보험사도 속출할 것이라는 우려까지 나오고 있다. 지난해부터 보험사들이 앞다퉈 유상증자, 후순위채, 신종자본증권 발행 등에 나서고 있는 이유가 바로 재무건전성 규제 강화에 따른 RBC 비율 급락을 미리 막겠다는 데 있다.

하지만 보험 업계의 이 같은 급박한 분위기 속에서도 ING생명·라이나생명 등은 느긋한 상황이다. 한때 네덜란드 ING그룹 계열사였던 ING생명이나 미국 시그나그룹 자회사인 라이나생명 등의 경우 오래전부터 자산운용을 글로벌 기준에 맞춰온 터라 부채 듀레이션 관리 기준이 강화되면 자산·부채 매칭률이 오히려 좋아져 RBC 비율이 더 높아지는 효과가 나오기 때문이다. ING생명의 경우 RBC 비율이 지난해 말 기준 319.2%로 생보 업계 자산 규모 상위 10개사 중 최고치를 기록한 데서 더 나아가 규제 강화 후에는 RBC 비율이 최대 520%까지 높아질 것으로 추정되고 있다. 다시 말해 RBC 비율을 끌어올리기 위해 자본을 더 늘릴 필요가 없는 셈이다. ING생명의 한 관계자는 “자산 측면에서는 97%가 안전자산인 국공채·약관대출·현금 등에 투자돼 있을 뿐 아니라 장기채가 많은 편”이라며 “부채 측면에서도 부담이 큰 6% 이상 고금리 확정이율 상품에 대한 익스포저가 10%에 불과하다”고 설명했다.

이처럼 보험 업계 최대 고민거리인 자본확충 문제에서 자유로운 ING생명은 다음달 상장을 목표로 6~21일 국내외 기관투자가들을 대상으로 수요 예측에 나선다. 이를 통해 공모가가 확정되면 오는 27~28일 일반 공모주 청약을 받는다. 공모 희망가는 3만1,500~4만원이고 공모 주식은 대주주 MBK파트너스 보유지분의 40%에 해당하는 3,350만주다. 공모가가 희망가 상단에서 결정되면 전체 공모금액은 1조3,400억원에 달하게 된다. 한편 정문국 ING생명 사장과 앤드루 배럿 ING생명 최고재무책임자(CFO)는 이날부터 해외 기업설명회(IR)에 돌입했다. /정영현기자 yhchung@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com