1월 말 현재 자산이 561조원에 달하는 국민연금(NPS)은 글로벌 시장에서도 알아주는 연기금이다. 해외 투자가들도 ‘NPS’는 누구나 알 정도다.

그런 국민연금의 국내 주식 투자 비중은 18.9%(105조8,000억원)에 달한다. 국내 채권 투자액(281조5,000억원)보다는 작지만 올해만 국내 주식 투자 금액을 10조원가량 순증시킬 예정이다. 자연스레 국민연금의 국내 주요 기업에 대한 주식 보유 비중은 계속 올라갈 수밖에 없다. 2015년 말 현재에도 국민연금이 투자한 국내 기업만 290개다. 코스피 상장기업 가운데 국민연금이 투자하지 않은 곳은 없다고 봐도 무방하다.

서울경제신문이 11일 기준 코스피 100대 기업을 분석해본 결과도 같았다. 50대 기업 중에서는 무려 45개 기업에서 보유 지분이 5%가 넘었다. 국민연금이 대한민국의 핵심주주라고 해도 과언이 아니다.

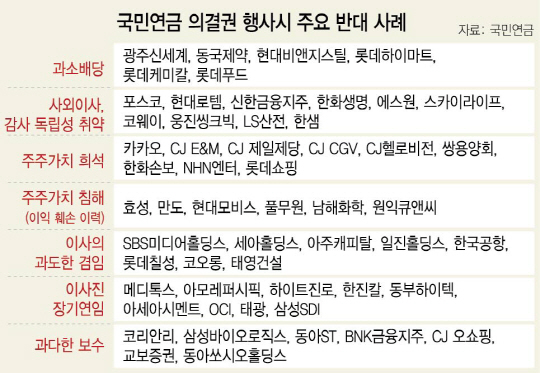

그런 만큼 국민연금의 목소리도 갈수록 높아지고 있다. 본지가 국민연금이 지난 3월 정기 주주총회 등에서 행사한 의결권 529개를 전수조사한 결과 국민연금은 233차례에 걸쳐 총회 안건 가운데 1건 이상 반대를 했다. 비율로는 44%다. 구체적으로 보면 광주신세계는 총 5개의 안건 중 사외이사 임기 문제 등으로 2건에 반대표를 던졌다. 포스코에 대해서는 이사진의 독립성이 취약하다며 총 12건 가운데 2건에, 현대모비스는 4건 중 3건을 반대했다.

과소배당과 이사의 주주권익 침해 이력을 문제 삼았다. 효성도 주주권익 침해를 들어 4건 가운데 2건을, 만도도 같은 이유로 4건 중 2건을 찬성하지 않았다. 신한금융지주는 사외이사의 독립성이 낮다며 1건에 반대했다. 이사진의 과도한 보수가 잘못됐다고 한 경우도 많은데 코리안리와 삼성바이오로직스 등이 대상이었다. 정관 변경이 주주가치를 희석한다는 건도 있었는데 이 같은 이유로 카카오와 CJ E&M, CJ제일제당, 롯데쇼핑 등의 안건 일부에 반대표를 행사했다. 적은 배당을 탓한 사례도 있었다. 롯데하이마트와 롯데케미칼·롯데푸드·광주신세계는 과소 배당을 근거로 일부 안건에 반대했다.

문제는 유연성 여부다. 업계에서는 최근의 분위기와 대우조선해양 사태를 고려하면 국민연금이 과도하게 원칙론에만 매달리게 되는 것 아니냐는 우려가 나온다. 앞뒤 재지 않고 원칙론만 내세우면 국가 산업과 나라 경제에 악영향을 줄 수 있다는 의미다. 원칙을 따르되 원칙에 함몰돼서는 곤란하다는 게 재계의 시각이다. 특히 대주주인 국민연금이 지나치게 의견 개진에 나서게 되면 투자가 위축되고 경영권 행사가 힘들어질 수 있다. 국민연금의 3월 의결권 행사 내역을 보면 연금은 사내이사와 사외이사·감사 등의 선임에도 상황에 따라 적극적으로 반대표를 던지고 있다. 정몽구 현대자동차 회장 선임 때는 기권, 권오준 포스코 회장 선임 때는 중립을 표시했는데 최소한 찬성하지 않는다는 입장을 분명히 했다. 재계의 한 관계자는 “갈수록 국민연금의 눈치를 안 볼 수가 없다”며 “국민연금도 국민의 돈을 위탁 받은 것인데 지금처럼 국민연금의 비중이 계속 높아지는 상황에서는 어떤 식으로 의결권을 행사하고 투자를 하는 게 맞는지 다시 한번 따져봐야 한다”고 지적했다. 더욱이 투자처가 마땅치 않은 국민연금은 기금이 매년 50조원 정도씩 누적되고 있어 국내 주식 투자액도 계속 확대해야 한다. 국내 주요 기업의 핵심주주로서 자리를 확고히 할 수밖에 없다. 국민연금이 의사결정에 유연성을 갖춰야 하는 이유다.

물론 이번 기회에 국민연금의 독립성을 확고히 세워야 한다는 주장도 나온다. 송원근 한국경제연구원 부원장은 “국민연금이 수익성에 기초해 원칙에 따라 투자할 수 있도록 하면 반대로 국민연금을 이용하려는 이들이나 외풍에서 자유로울 수 있다”며 “단기적으로는 일부 기업들이 연금의 도움을 못 받아 어려움을 겪을 수도 있지만 장기적으로는 기업에 더 좋은 것”이라고 강조했다.

국민연금 측은 이에 대해 “국민연금은 2,000만 연금 가입자의 이익을 위해 기금을 관리하는 게 본연의 목적”이라며 “기업 또는 투자 증권의 가치 상승에 대한 투자를 기본으로 연금 가입자를 위한 최선의 선택을 하고 있다”고 설명했다. /김영필·임세원기자 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com