미래학자인 차원용 아스펙미래기술경영연구소장은 지난해까지 참석했던 국가과학기술심의회 회의를 생각하면 지금도 울화가 치민다. 회의 때마다 10년·20년 뒤를 내다보고 준비할 수 있는 소프트웨어(SW) 역량을 갖춰야 한다고 목이 터져라 외쳤건만 제대로 받아들여진 적이 거의 없었다. 최근 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)가 투자를 선언한 ‘뇌컴퓨터인터페이스(BCI)’만 해도 10년 전부터 준비를 해야 한다고 강조했던 내용이다. 그가 지난해 말 국과심 ICT융합전문위원직을 그만둔 것도 이와 무관하지 않다. 차 소장은 “페이스북이 시작했으니 조만간 정부도 BCI 연구개발(R&D) 역량을 강화하자고 난리를 피울 것”이라며 “우리는 어쩔 수 없는 팔로어(follower)”라고 한숨을 쉬었다.

정부만 그런 것이 아니다. 최근 부쩍 ‘퍼스트무버(first mover)’를 강조하고 있는 민간 기업도 사정은 비슷하다. 최근 소셜네트워크서비스(SNS)에 로봇 관련 동영상이 올라와 화제가 된 적이 있다. 컵을 자유자재로 돌리고 숫자를 세는 등 마치 인간의 팔이라고 해도 믿을 정도의 섬세한 수준이었다. 더 큰 주목을 받은 것은 이 로봇이 국내 대기업 연구진에서 지난 2009년 개발했던 것이라는 사실이다. 이를 본 국내 로봇 관계자들의 반응은 한결같았다. “놀랍다”. 하지만 이 연구는 오래가지 못하고 중단됐고 개발팀도 해체됐다. 사업화를 위해서는 더 많은 투자와 시간이 필요한데 이를 인내할 사업부서를 찾지 못했을 것이라는 게 업계의 시각이다. 연구소들도 예외는 아니다. LG그룹의 싱크탱크 역할을 하는 LG경제연구원은 과거 ‘미래연구실’이라는 조직이 있었지만 조직개편을 통해 지금은 산업연구 부문으로 흡수된 상태다. LG경제연구원 관계자는 “리서치 기능을 산업 부문으로 통합하기 위한 조치”라고 설명했다.

미래 메가트렌드는 대한민국에서 가장 홀대받는 분야로 꼽힌다. 실제로 국내 시가총액 상위 10대 기업 중 10~20년 뒤 메가트렌드를 전망하거나 대비하는 조직 또는 인력을 보유한 곳은 거의 없었다. 혁신의 상징이라는 벤처나 IT 기업 역시 사정이 다르지 않다. 판교 테크노밸리에 입주한 한 중견 벤처기업 임원조차 “요즘 정보기술(IT)·바이오기술(BT) 기업 중 10년 뒤는 고사하고 2~3년 후도 전망하는 곳이 없다”며 “미래 전망 같은 보고서는 아예 씨가 마른 상황”이라고 말할 정도다.

이유는 간단하다. 과거에는 10년에 걸쳐 일어날 일이 지금은 불과 한 달 만에 바뀔 정도로 기술 발전속도가 빠른데 한가하게 앉아서 10년·20년 후를 따지는 ‘신선놀음’을 할 시간이 없다는 것이다. 그것보다는 현재의 문제를 해결할 수 있는 구체적이고 실용적인 해결책이 더 중요하다는 게 기업의 입장이다. 이들에게 미래 전망을 위한 전략이나 조직, 인력은 사치일 수밖에 없다. 한국에서 미래 메가트렌드에 대한 대비가 부족하다는 지적이 나올 수밖에 없는 이유다. 대통령이 5년마다 바뀌고 매년 실적에 따라 주요경영진이 교체되는 기업환경도 단기 실적에 연연할 수밖에 없는 조건을 구성한다. 국내 4대 그룹의 한 계열사 임원은 “실적이 나쁘면 CEO도 자리를 보전하기 힘든데 누가 10년 뒤, 20년 뒤를 준비하려 하겠는가”라고 반문하며 “실패를 인정하지 않는 우리의 기업 환경에서 미래에 대비한다는 것은 꿈같은 얘기”라고 꼬집었다.

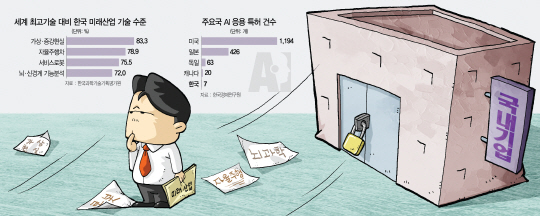

미래예측 능력이 떨어지니 우리가 다른 나라에 비해 4차 산업혁명 대응에 뒤지는 것은 당연하다. 한국과학기술기획평가원에 따르면 2014년 우리나라의 가상·증강현실은 세계 최고 기술 대비 83.3%에 달했지만 서비스로봇기술(75.5%), 자율주행차(78.9%), 뇌·신경계 기능분석기술(72.0%)은 모두 70%대에 머물고 있다. 인공지능(AI) 분야의 부진은 특허 출원 현황을 보면 더욱 분명해진다. 한국경제연구원 분석 결과 우리나라의 AI 응용특허 보유 건수는 2014년 현재 7개에 불과하다. 미국(1,194개)은 물론 일본(426개), 독일(63개), 캐나다(20개)와도 비교조차 되지 않는다. 국내 기술 수준이 세계 최고 대비 66%에 불과하고 4.4년이라는 기술격차가 날 수밖에 없다.

전문가들은 지금이라도 자금 여력이 있는 대기업을 중심으로 10년, 20년 뒤를 고려한 장기 전략을 세워야 한다고 입을 모으고 있다. 차 소장은 “지금이라도 삼성전자 같은 대기업이 나서서 이용자 데이터를 확보할 방안을 마련해야 한다”며 “지금처럼 손 놓고 있는 것은 모두가 망하는 지름길”이라고 경고했다. 기업이 미래를 예상하고 준비하는 게 먼저지만 현실적으로 어렵다면 정부라도 나서야 한다는 목소리도 있다. 정상돈 한국전자통신연구원(ETRI) 시냅스소자창의연구실장은 “경기침체로 가뜩이나 위축된 기업에 먼 미래를 위해 투자하라고 얘기하는 게 무리일 수도 있다”며 “그렇다면 정부가 관련 인프라에 보다 적극적으로 나서서 투자하는 게 필요하다”고 조언했다./탐사기획팀 송영규 선임기자 강동효·서일범기자 skong@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >