우리 산천의 아름다움을 한껏 자랑한 조선의 두 정(鄭)씨가 꼽히니 하나는 ‘관동별곡’으로 국문학사를 가로지른 정철(1536~1593)이요, 또 하나가 국보 제217호 ‘금강전도’를 그린 겸재 정선(1676~1759)이다. 1711년 신묘년 가을, 서른여섯의 정선은 처음으로 금강산에 올랐다. 그는 평생을 두고 세 번 이상 금강산을 직접 다녀온 것으로 확인되는데, 이 그림을 그리던 때가 첫 금강산 여행이라는 게 학계 중론이다.

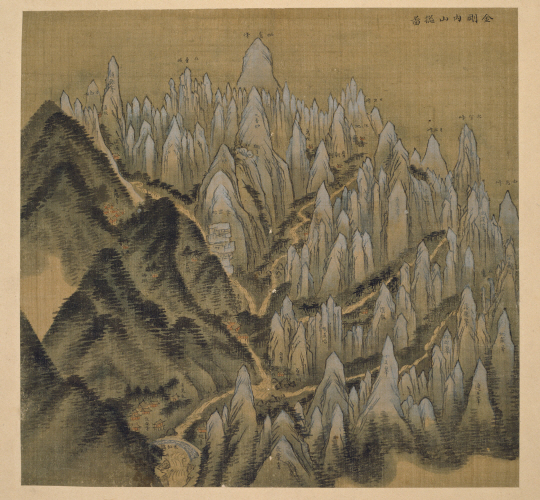

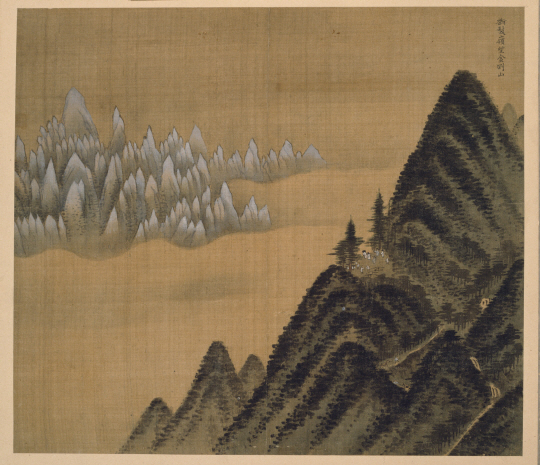

말로만 듣던 금강산의 풍광을 실제로 접한 정선은 대각선으로 양분한 과감한 화면에 그 흥과 감격을 표현했다. 금강산의 산세가 화면 오른쪽에 수정처럼 치솟아 펼쳐진다. 먹으로 산의 윤곽선을 그린 다음 조개껍질을 빻아 만든 하얀 호분을 칠해 햇빛이 튕겨난 바위 봉우리 마냥 반짝인다. 마치 항공사진처럼 위에서 풍경 전체를 내려다보듯 그린 부감(徘徊) 시선은 일만이천봉을 오목렌즈로 본 듯 보듬어 화폭에 담았다. 그림 가운데 가장 우뚝한 비로봉을 비롯해 일출봉·월출봉·혈망봉, 장안사·비홍교 등 깨알같은 글씨로 금강산 유람단의 방문지도 기록했다.

보물 제1875호로 지정된 겸재의 ‘신묘년 풍악도첩’은 그림 13폭으로 구성된 화첩이다. 정선의 그림 중 제작 시기가 명확하게 기록된 가장 이른 때의 작품이라 더욱 중요하다. 정선과 마찬가지로 인왕산 자락에 살던 ‘동네 형님’ 백석공 신태동(1659∼1729)이 동행했다. 화첩의 발문에 “비단에 그린 풍악도 열세폭은 나의 고조부 백석공께서 금강산을 두 번째 다녀오셨는데, 겸재와 생각나는 대로 그림을 그리고 품평을 썼다”고 적혀있다. 여기 등장하는 ‘백석공’은 미지의 인물로 여겨지다 지난 2012년 겸재정선기념관의 ‘겸재 학술논문 현상공모’에서 최우수상을 받은 이경화 씨를 통해 밝혀졌다.

겸재는 평생을 두고 안동 김씨 가문의 후원과 지지를 받았는데 이 씨는 그 집안의 김창흡, 김시보 등이 남긴 시(詩)를 입체적으로 분석했다. 그 결과 신태동이라는 인물을 알아냈고 동시에 신묘년 기행은 서울에서 출발해 금강산을 둘러본 뒤 동해안을 돌아 내려오는 시계방향의 일반적 코스와 반대로 설악산에서 시작해 외금강과 내금강을 관통했음을 확인했다. 화첩이 제대로 남았더라면 이 같은 고민도 없었으련만 1908년 조선 왕실의 이왕가박물관이 입수한 그림은 순서없이 화첩이 낱장으로 나뉜 상태였고 훗날 고스란히 국립중앙박물관 소장품으로 이관됐다.

당시의 산행은 지금의 주말 등산과 사뭇 달랐다. 선비들은 갓 쓰고 도포자락 휘날리며 산을 올랐고 노비가 짐을 지고 스님이 산길을 안내했다. 권력있는 양반의 여정에 물자가 부족할라 치면 해당 지역 관리들이 채워줬다. 조선 후기 18세기에 산수 유람 문화가 급격히 성행한 데는 당대의 명가인 안동 김문의 김창협·창흡 형제가 크게 기여했다. 이들이 젊었을 때 집안이 속한 노론 세력의 위축이 유람의 핑계가 됐다. 이들은 “산수의 오묘함”을 경험하고 돌아와 기행 시문을 지어 돌려 읽었고, 훗날 그 유람길에 대동한 화가가 바로 정선이었다.

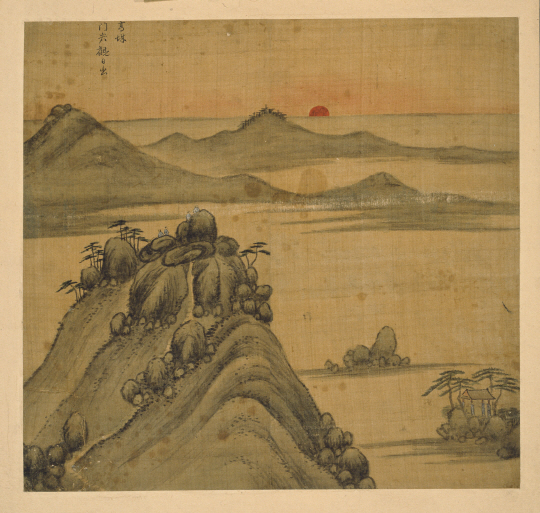

겸재 정선과 백석공 신태동이 속한 ‘신묘년 금강산 유람단’은 김시보와 함께 서울서 출발했고 설악산에 은거 중이던 김창흡과 합류해 강원도 고성읍성에 도착했다. 그리하여 화첩의 첫 그림은 바다·산·강을 한자리에서 조망할 수 있는 ‘해산정’으로 시작한다. 하룻밤 묵은 이들은 삼일호의 명소 문암(門巖)에서 일출을 감상한다.

36년 뒤 1747년에 일흔을 바라보는 노년의 겸재가 그린 간송미술관 소장 ‘해악전신첩’의 ‘문암관일출’과 비교하면 같은 곳, 같은 제목이지만 전혀 다른 느낌이다. 파릇파릇한 젊은 작가의 풋풋한 기운이 감돈다. 조심스러운 행보는 시작하는 사람만이 만끽할 수 있는 설렘이다. 그런 설익음이 있어야 성장이 느껴지고 무르익은 화풍에 감탄사도 터지기 마련이다.

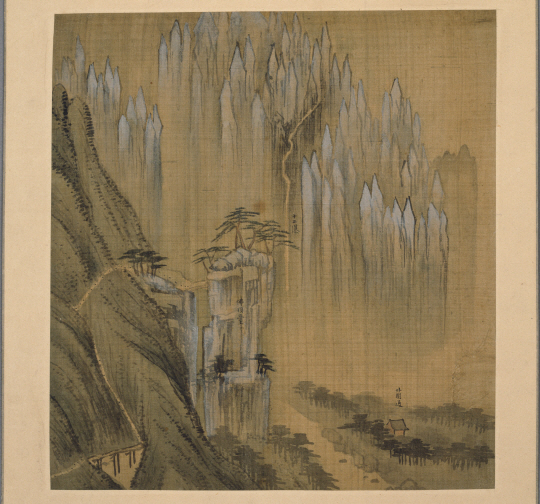

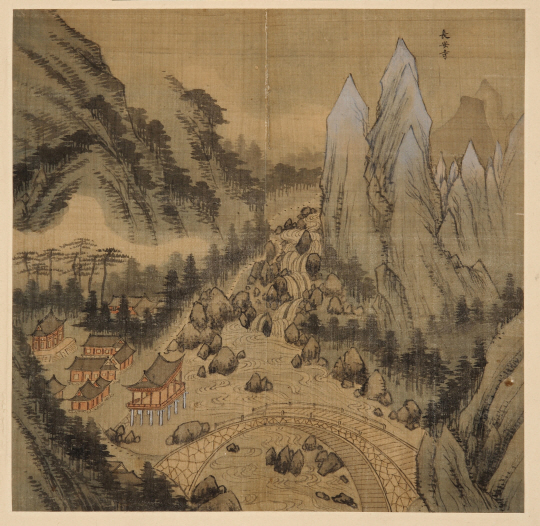

본격적으로 들어선 금강산에서 만난 ‘불정대’에서는 병풍 같은 산을 가로질러 ‘구름 사이에 걸린 옥룡’이라 찬사받은 가파른 오솔길이 펼쳐진다. 여정은 백미인 ‘벽하담 보덕굴’을 지나 일제시대의 사진으로만 그 흔적을 짐작할 수 있는 ‘장안사’에 다다른다.

금강산을 떠나가는 길 툭툭 찍은 점으로 풀숲을 그린 단발령 중턱에서 본 서릿발 같은 내금강 전경은 아쉬움이 그득하다. 단발령이라는 고개 이름은 여기서 본 금강산의 모습이 머리 깎고 산으로 들어가고 싶게 한다는 뜻에서 붙었다.

“봉래산의 뭇 봉우리가 푸른 하늘에 펼쳐지니(蓬萊群峰羅碧天)/세상 사람들은 한사코 일만 이천 봉이라 하네(世人强名萬二千)/(중략) 돌아와 지팡이 기대놓고 거듭 서성이네(歸來倚策重徘徊)/서성이다 동쪽을 보니 산이 눈에 가득하구나.(徘徊東望山滿眼)”

금강산을 열 세번이나 올랐다는 김창흡은 ‘봉래가’라는 시에 이 같은 감흥을 되뇌었다.

불교가 국교이던 13세기 고려 때 ‘화엄경’에 기록된 해동(海東) 성지에서 그 이름이 유래한 금강산은 봄에나 금강산이지 여름에는 봉래산, 가을에는 풍악산, 겨울에는 뼈만 남은 개골산으로 철마다 달리 불린다. 금강산을 한 번만 보면 죽어서 지옥에 가지 않는다는 민간 속설이 퍼져 찾는 이가 많았고, 조선의 선비들은 금강산이라는 불교식 이름으로 부르기를 꺼렸다. 분단으로 반세기 이상 ‘갈 수 없는 산’이었지만 남북 교류로 한동안 육로가 열렸다. 지금은 또 닫힌 그 길이 다시 열리면 정선의 그림을 여행안내서 삼아 따라 걸으면 어떨까.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com