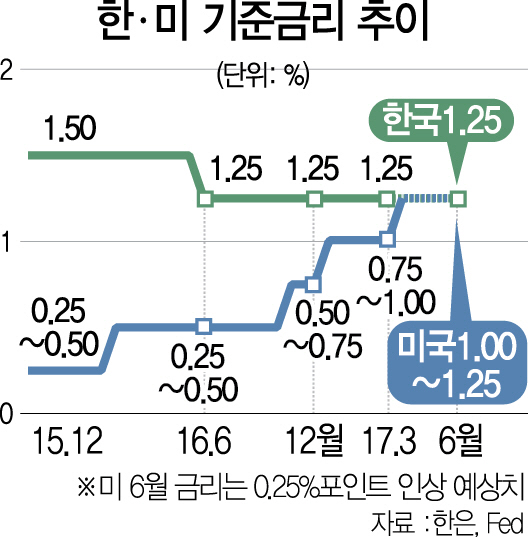

미국이 올 들어 두 번째 금리 인상을 단행하면서 우리나라와 기준금리가 사실상 같아졌다. 한은이 금리를 따라 올리지 않으면 미 하반기에는 미국이 우리나라보다 금리가 높아질 예상이 우세하다. 과거 미국과 금리가 같아질 때 한은이 금리를 인상하는 방식으로 대응했기 때문에 이르면 하반기 우리나라도 기준금리가 인상될 수 있다는 전망이 나온다.

15일(한국시간) 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 금리를 연 0.25%포인트 인상하기로 결정하면서 미국 정책 금리는 1.0~1.25%로 올라섰다. 이로써 미국의 금리 상단은 한국(1.25%)과 같아졌다.

미국의 금리 인상 행보는 빨라지고 있다. 경기회복이 견조하게 진행되고 있다는 판단에서다. 미 연방준비제도(Fed)는 지난해 12월과 올해 3월 금리를 각각 연 0.25%포인트 올린 데 이어 이달 세 번째 금리 인상을 단행했다.

연준은 이르면 9월 다시 금리를 0.25%포인트 인상할 예정이다. 총 19명(3명의 공석) 가운데 16명을 대상으로 진행한 점도표 전망에 따르면 8명이 올해 한 차례 추가 인상을, 4명이 두 차례 추가 인상을 주장했다. 이와 함께 시중에 통화량을 확대하는 자산 재투자도 올해 말부터 축소할 것이라고 밝혔다. 미국의 긴축이 빨라지는 셈이다. 이에 따라 한은도 긴급 대응에 나섰다. 이날 오전 8시 김민호 부총재보를 중심으로 통화금융대책반 회의를 개최하며 금리 인상에 따른 파장을 논의했다.

한은은 미국이 금리 인상 가속 패달을 밟으면 금리 인상하는 방향으로 대응해왔다. 한미 간 금리가 같아진 시점은 1999년 5~6월, 2005년 6월~8월이다. 한은은 1999년 금리가 같아진 후 역전되자 2000년 2월 기준금리를 4.75%에서 5.0%로 인상했다. 2005년도 금리가 같아진 후 8월 역전되자 2개월 후인 10월 금리를 3.5%로 올렸다. 이미 시장에 금리 인상 신호는 던진 상태다. 이주열 총재는 최근 한은 67주년 기념사에서 “경기회복세가 뚜렷하게 지속된다면 통화 완화 정도를 조정할 수 있다”고 말했다.

문제는 현재 우리 경제가 처한 상황이다. 수출을 중심으로 경제가 회복하고 있지만 사상 최대의 가계부채가 국민들을 짓누르며 내수 소비는 회복이 더디다. 미국이 기준금리를 올리면 이에 연동된 국내 시중 금리도 따라올라 이자 부담이 커진다. 여기에 한은마저 금리를 인상하면 가계부채의 취약고리인 저소득층이 타격받을 수도 있다. 1999년과 2000년 한은이 미국 금리 인상 기조를 따라 금리를 올렸을 때와 상황도 다르다. 1999년은 경제 성장률이 11%대, 2005년은 5%대에 달했다. 하지만 2014년 이후 우리 경제는 2%대 성장에 머물고 있다. 한은이 금리를 인상에 고민하는 이유다. 자칫 금리를 올렸다가는 부진한 내수에 찬물을 끼얹을 수 있다. 정민 현대경제연구원 연구위원은 “국내 금리 인상으로 가계의 이자 부담이 확대될 수 있어 자영업자와 저소득층을 위한 맞춤형 대응 전략이 필요하다”고 말했다.

미국과 한국의 금리가 역전되면 글로벌 자금이 안전자산인 미국으로 복귀하며 국내 시장에서 대규모 자금 이탈이 일어날 우려도 있다. 이 경우 한은도 금리를 인상해야 외화유출을 막을 수 있다. 다만 전문가들은 우리 경제의 경상수지 흑자가 견조한 상태고 미국도 정치적 불확실성으로 경기 회복세가 지속될 지 가늠하기 어려워 대규모 자금 이탈은 일어나지 않을 것으로 보고 있다.

한은은 이르면 하반기 금리 인상을 단행할 수도 있다. 7월 13일 열리는 금융통화위원회에서 또 한 번 금리 인상 신호가 나올 가능성이 크다. 8월 정부가 취약계층 등에 대한 가계부채 대책을 내놓으며 안전판이 마련되면 본격적인 금리 인상에 논의하는 그림이다. 두 달 뒤인 8월 31일 열리는 금통위에서는 금리 인상에 대한 강한 신호가 나올 것으로 관측되는 이유다. 이하연 BNK투자증권 연구원은 “정책 공조 차원에서 한은은 정부의 추경 편성과 내수회복 여부를 지켜볼 것”이라며 “다만 가계부채 규제 강화와 금리 인상이 동시에 시행될 경우 취약계층에 대한 부담이 커질 수 있어 한은이 연내 금리를 인상하지 않을 수도 있다”고 설명했다.

/구경우기자 bluesquare@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com