정부가 일자리 창출을 위해 지난 2013년 시행된 ‘유턴법’의 빗장을 확 푼다. 해외 법인 지분 청산이나 생산감축 등 좁은 유턴기업 인정 범위를 확대하고 동일업종 요건을 대폭 완화하는 등의 전향적인 방안이 검토되고 있다. 중소기업에 가장 큰 장애물로 꼽혔던 행정절차도 외국인투자기업처럼 원스톱 처리할 수 있는 시스템이 만들어진다.

23일 일자리위원회와 산업통상자원부·산업연구원 등에 따르면 정부는 이 같은 내용을 담은 ‘해외진출기업의 국내 복귀 지원에 관한 법(유턴법)’ 개정안을 준비하고 있다. 산업연구원은 이와 관련해 유턴 활성화 대책을 수립하기 위한 연구용역을 진행하고 있다.

유턴법은 2013년 해외로 나간 한국 기업을 국내로 불러들여 일자리를 늘리자는 ‘리쇼어링(reshoring)’ 정책의 일환으로 시행됐다. 하지만 ‘특혜’ 논란 등에 부딪혀 ‘해외 지분 100% 청산’ 등의 과도한 요건을 내걸면서 기대 이하의 효과만 냈다. 법이 시행되기 전인 2012년부터 국내로 돌아오겠다고 업무협약(MOU)을 맺은 기업은 불과 85개사에 불과했고 심사를 통과해 국내로 돌아온 기업은 그 중 절반가량인 43개사뿐이다.

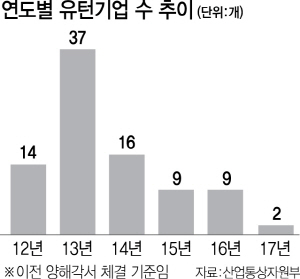

정부도 해마다 문턱을 낮췄다. 지난해부터 해외 생산을 50% 감축할 때 유턴 기업으로 인정하는 범위를 중소기업에서 중견기업으로까지 넓힌 것도 이 때문이었다. 또 수도권 과밀억제권역 외 성장관리·자연보전권역으로 돌아올 경우에도 법인·소득세 감면을 해주는 것으로 법을 개정했다. 하지만 성과는 더 좋지 않았다. 2013년 37건에 달했던 MOU 체결 실적은 지난해 9건으로 3분의1토막이 났고 올해 들어서는 단 두 곳에 불과하다.

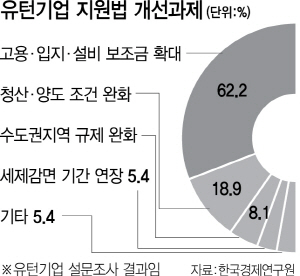

정부가 특단의 대책 마련에 나선 것도 이 때문이다. 우선 유턴 기업의 인정 범위도 대폭 확대될 것으로 전망된다. 현재 유턴기업으로 인정되기 위해서는 해외법인 지분을 청산하거나 생산량을 50% 줄여야 한다. 중소기업의 경우 해외 공장의 문을 닫지 않아도 유턴기업 지원을 받을 수 있도록 하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려진다. 다만 기업 규모 및 업종 범위 등의 세부사항은 공론화 과정을 거쳐 최종 결정하기로 했다.

동일업종 요건도 완화된다. 현재 유턴기업 적용을 받으려면 해외 생산제품과 국내에 공장을 지어 생산하는 제품의 표준코드 뒤 네 자리가 같아야 한다. 사실상 같은 품목을 생산하지 않으면 유턴이 불가능한 셈이다. 시장 변화에 따라 일정 범위에서 생산품목을 바꿔도 유턴법 지원을 받을 수 있도록 한다는 게 정부의 복안이다.

규모가 작은 중소기업의 유턴을 위해 행정절차를 일괄적으로 처리할 수 있도록 하는 원스톱 지원 시스템도 구축된다. 그동안 영세기업의 경우 정부와 지방자치단체의 허가를 받기까지 많게는 6개월 가량 걸렸다. 이 때문에 한국에 돌아왔지만 결국 문을 닫은 기업도 있었다. 일자리위원회의 한 관계자는 “문이 활짝 열려 있는 외국인투자촉진법에 준할 수 있도록 문턱을 확 낮춘다는 계획으로 개정안을 준비하고 있다”고 말했다.

/세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >