정부의 통신요금 인하 압박에 이동통신사보다 알뜰폰 사업자들의 고민이 더 깊다. ‘요금경쟁력 약화·이통사의 노골적 가입자 뺏기·이통사가 쥐고 흔드는 망 임대료’ 등 삼중고에 시달리면서 마이너스 성장이 아닌 생존을 위협받고 있다.

30일 관련 업계에 따르면 알뜰폰 사업자들은 정부의 통신요금 인하가 초읽기에 들어가고 이통사의 공세가 거세지면서 출범 이후 처음으로 ‘역성장’하는 것이 아니냐는 위기감이 높다.

알뜰폰 사업자들은 정부의 통신요금 인하 정책으로 알뜰폰의 뿌리가 흔들린다고 지적한다. 이통사들이 올해 요금할인율을 20%에서 25%로 올리고, 내년에 보편적 요금제를 출시하면 이통사보다 1만~2만원 가량 싼 요금제로 경쟁하던 알뜰폰은 직격탄을 맞게 된다. 정부의 뚜렷한 대책도 없다. 알뜰폰은 새 정부 들어서 완전 찬밥신세다. 최근 열린 통신비 인하 정책 토론회에도 “다음에 부르겠다”는 말만 들었고, 유영민 과학기술정보통신부 장관도 이통사만 만날 뿐 알뜰폰은 만나지도 않고 있다.

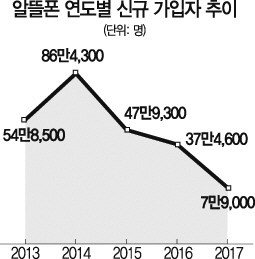

엎친 데 덮친 격으로 이통사들이 알뜰폰 가입자 뺏기에 노골적으로 나섰다. 이달 들어 SK텔레콤과 KT가 유통망에 “알뜰폰 가입자 유치 시 추가 리베이트(판매 장려금)를 지급하겠다”는 정책을 공지했다. 리베이트 금액도 방송통신위원회가 불법 보조금을 우려해 정해놓은 리베이트 가이드라인 30만원을 훌쩍 넘는 40만~50만원 수준이다. 이에 대해 과기정통부 관계자는 “알뜰폰 가입자까지 이통사가 뺏으려는 건 너무하다”고 말했지만, “가입자 유치 자체가 불법은 아니기 때문에 어쩔 수 없다”고 선을 그었다. 이처럼 안팎으로 공세가 이어지면서 가입자가 크게 줄고 있다. 2014년 86만4,300명까지 순증했던 가입자가 올해 7만9,000명으로 크게 줄었다. 특히 지난 달에는 400명까지 줄어 올 하반기는 알뜰폰 역사상 처음으로 ‘역성장’할 수 있다는 우려 섞인 전망도 나온다.

또 이통사들이 망 임대료를 결정하는 것도 알뜰폰의 발목을 잡고 있다. 이통사의 승인 없이는 사실상 상품설계가 불가능한 구조다. ‘알뜰폰 지원 특별법(가칭)’을 만들어 독자적인 지위를 갖게 해달라고 요구하고 있지만 별다른 반응이 없다. 업계의 한 관계자는 “아무리 저렴하고 좋은 요금제를 내놓아도 이통사가 자금력으로 영업을 하면 방법이 없다”고 호소했다. 또 다른 관계자는 “유 장관이 이통사 대표만 만난 것은 아쉽다”며 “가계통신비 인하에 기여한 알뜰폰 사업자도 만나야 하는 것 아닌가”라고 아쉬움을 토로했다.

/권용민기자 minizzang@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >