지난 4월 출범한 국내 1호 인터넷전문은행 케이뱅크의 계좌 10개 중 약 3개가 계좌 개설 후 입출금 기록이 단 한 번도 없는 ‘깡통계좌’인 것으로 나타났다.

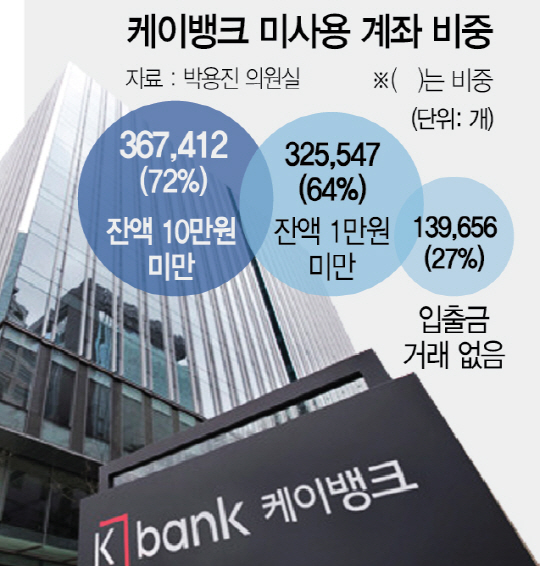

15일 박용진 의원실이 케이뱅크로부터 제출 받은 자료에 따르면 6일 기준 케이뱅크 전체 계좌 수 51만167개 중 27.3%인 13만9,656개가 계좌 개설 후 입출금 기록이 없는 미사용 계좌로 집계됐다. 깡통계좌는 계좌만 열어놓고 실제 입출금 실적은 없는 것을 의미한다.

사실상 깡통계좌나 다름없는 소액계좌까지 치면 비중은 더 높은 것으로 나왔다. 잔액이 10만원 미만인 계좌 수는 36만7,412개로 전체 계좌의 72%를 차지했다. 잔액이 1만원 미만인 계좌 수도 32만5,547개로 전체 계좌의 64%가량을 차지할 만큼 비중이 컸다.

시중은행의 수신 금리는 1%대에 불과하지만 케이뱅크는 비교적 높은 2%대 정기 예·적금 금리를 제공하면서 초반 인기몰이에 성공했다. 하지만 가격 경쟁력을 제외하고는 고객을 주거래 고객으로 끌어들일 만한 차별화된 서비스를 보여주지 못하면서 실제 입출금 거래를 통해 이익을 안겨주는 ‘유효고객’ 확보에는 실패한 것으로 풀이된다.

케이뱅크는 출범 초기 연내 실거래 고객 40만명 확보를 목표로 제시했다. 그러나 카카오뱅크 출범으로 케이뱅크의 가입자 증가 속도가 점차 더뎌지고 있는데다 깡통계좌 비중도 높아 목표 달성에 빨간불이 켜졌다.

아직 이른감이 있지만 일부에서는 인터넷은행 돌풍에 대한 거품론도 나오는 상황이다. 비점포·모바일 기반 은행을 표방하며 저금리 대출 전략으로 돌풍을 일으키고 있지만 유효고객 확보 실패로 수익성 면에서 기존 은행과의 승부에서 살아남을 수 있을지가 미지수라는 것이다. 케이뱅크는 빠른 대출 수요 때문에 예상보다 6개월 일찍 1,000억원 규모의 유상증자를 결의한 상황이다. 증자에 성공하면 주택담보대출 등 신상품을 내놓을 예정이지만 쉬운 대출을 조장하고 있다는 비판이 나오는데다 정부가 가계대출을 조이면서 실제 성과로 이어지기는 어렵다는 지적도 만만찮다. 또 인터넷은행이 몸집을 키워 안착하기 위해서는 증자의 걸림돌이 되는 은산분리 규제가 국회에서 개선돼야 하는데 녹록지 않다는 점도 성장에 변수로 작용할 것으로 전망된다. 박용진 의원은 “인터넷은행의 출현은 금융권에 메기를 투여해 경쟁을 촉발하고 소비자에게 더 좋은 서비스를 제공하도록 하기 위한 것”이라며 “다만 현재의 인기가 지속될지는 적어도 1년 이상 지켜봐야 할 것”이라고 말했다. /이주원·조권형기자 joowonmail@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >