13일 산업부의 한 고위관계자는 “단순 양적 지표인 통관 기준 수출통계를 보완하기 위해 수출의 질을 파악할 수 있는 부가가치 기준 통계를 개발하는 방안을 내부적으로 연구하고 있다”며 “기간별로 객관적인 통계를 낼 수 있다는 결론이 나오면 연말께 발표할 계획도 있다”고 말했다. 그는 이어 “개별 글로벌 기업의 수출도 추적조사를 통해 국내와 해외에서 창출하는 부가가치가 얼마인지 따져볼 것”이라고 말했다.

정부가 부가가치 기준 통계를 개발하려는 표면적인 이유는 수출의 질을 판단하기 위해서다. 그동안 우리 경제 구조의 ‘낙수효과’가 사라졌다는 지적이 끊이지 않았다. 수출이 크게 늘었지만 그에 따른 ‘과실’이 더 이상 국내 기업이나 국민에게 돌아가지 않는다는 것이다. 특히 2000년대 중반 들어 급격한 세계화로 삼성 등 글로벌 대기업이 현지생산을 통한 세계 시장 공략에 나서면서 이 같은 경향은 더욱 굳어졌다. 올해 들어서도 수출 증가율이 두 자릿수에 이르는 급격한 회복세를 보였지만 우리 경제의 성장률은 3% 달성 가능성도 불투명한 상황이다.

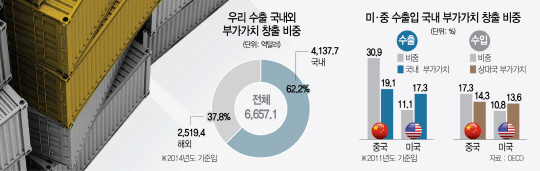

정부가 부가가치 기준 통계를 통해 수출의 질의 파악하겠다고 나선 것도 이 때문이다. 실제로 경제협력개발기구(OECD)의 ‘부가가치 기준 무역수지(TiVA)’에 따르면 2014년 기준 우리나라가 6,657억1,000만달러에 달하는 수출을 통해 국내에서 창출한 부가가치는 4,137억7,000만달러였다. 비중으로 따지면 전체의 62.2%에 불과하다. 반면 해외로 흘러나간 부가가치는 2,519억4,000만달러(37.8%)에 달한다. 우리나라는 이 비율이 주요20개국(G20) 중 가장 높은 수준이다. 쉽게 말해 수출을 통해 표면적으로 100원을 벌었다고는 하지만 이 중 60%가량만 국내에 남기고 나머지 40%는 중간재 등을 우리나라에 수출한 국가로 부가 이전된 셈이다.

TiVA는 제품 생산에 들어간 중간재의 국적·기술특허 등을 최종 제품의 가격에서 구분해내는 방식으로 각국 수출의 질을 판단하는 지표다. 세계 각국의 가치사슬이 복잡하게 얽히는 상황에서 수출품의 최종 부가가치가 어디로 귀속되는지를 알아내기 위해 OECD가 개발해 2012년부터 공식 통계로 활용하고 있다.

정인교 인하대 경제학과 교수는 “중국에서 조립된 아이폰 부가가치의 80%를 미국·한국·일본 기업이 가져가고 최종재를 수출한 중국 기업에 떨어지는 것은 5%도 안 된다는 연구 결과도 있다”며 “무역수지 흑자 규모가 큰 일본과 중국 등이 연구에 박차를 가하고 있지만 우리나라는 이러한 연구에 무관심으로 일관했다”고 말했다.

통계가 개발되면 우리 수출의 질도 파악할 수 있지만 무역흑자를 빌미 삼아 한미 FTA 개정을 압박하고 있는 미국에 내밀 수 있는 방어 카드도 마련할 수 있다. 실제로 미국 포린폴리시에 따르면 TiVA를 기준으로 계산할 경우 2011년 미국의 대중국 무역적자가 2,751억달러에서 1,787억달러로 줄어든다고 분석했다. OECD도 부가가치 기준으로 하면 2005년 한국의 대미 무역흑자가 285억달러로 명목 기준(463억달러)의 61%에 불과하다고 추정했다.

정 교수는 “상품 수출의 부가가치가 산업에 따라 20~60%인 점을 고려하면 부가가치 기준 무역수지 흑자 규모는 대폭 줄어들게 되고 미국이 막대한 흑자를 보고 있는 서비스의 경우 60~95%에 달해 한미 통상은 ‘윈윈’하는 관계임을 객관적으로 입증할 수 있다”며 “무기나 셰일가스 등을 사주겠다는 단순 접근이 아닌 부가가치 기준 통계 개발을 통해 근본적인 문제제기를 할 수 있어야 한다”고 말했다. /세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >