지난 1970년 10월19일 영국은 북해 포티스 지역에서 ‘신의 축복’을 찾아낸다. 유전 발굴로 산유국 반열에 올라선 것. 1976년 국제통화기금(IMF) 구제금융을 이겨낼 수 있었던 것도 석유 수출 덕분이었다. 1990년대 들어 탈 많던 가스냉각로(AGR) 원전을 멈춰 세우기 시작했던 것도 이 때문이다. 영국은 1956년 50㎿ 규모의 세계 최초 상업용 원자로인 콜더 홀(Calder Hall)을 가동한 원전 종주국이다. 축복이 재앙으로 바뀌는 데는 시간이 그리 오래 걸리지 않았다. 2000년대 들어 북해 유전이 급격히 쇠락한다. 원유 순수입국이 되면서 130%에 육박하던 에너지자급률도 2000년대 중반 들어 80%대로 추락했다.

상황을 뒤바꾼 것은 역설적으로 원전이었다. 영국은 2005년 친(親)원전 정책으로 회귀한다. 값은 비쌌다. 신규 원전을 짓기 위해 자국의 원전운영사를 매각했던 프랑스 전력공사(EDF)에 구애를 해야 했다. 그럼에도 얻는 게 많았다. 원전을 부활시킨 영국은 온실가스 주범인 석탄발전을 멈췄고 풍력발전 1위 국가로 올라서게 된다. 안보와 환경, 경제, 그리고 안전 문제가 복잡다단하게 얽힌 에너지 정책을 푸는 열쇠가 바로 원전이었던 셈이다.

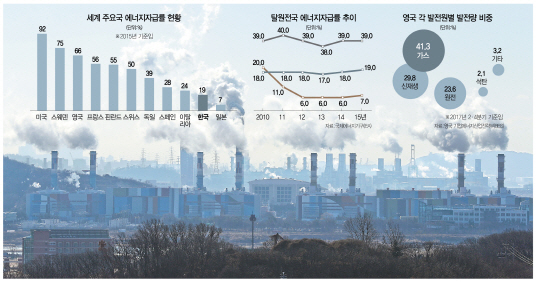

문재인 정부의 급속한 탈(脫)원전으로 우리나라 에너지 안보가 절벽으로 몰리고 있다는 우려가 커지고 있다. 25일 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2015년 기준 우리나라의 에너지자급률은 19%다. 에너지자급률이란 1차 에너지공급 가운데 국산 에너지가 차지하는 비중을 나타내는 지표로 에너지 안보를 재는 척도다.

주요 제조업 국가 중에서 우리보다 자급률이 낮은 국가는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 원전 가동을 전면 중단한 일본(7%)뿐이었다. 에너지자급률이 높은 국가는 미국(92%)과 스웨덴(75%), 영국(66%), 프랑스(56%) 등 원전을 주요 발전원으로 채택한 국가들이었다. 반면 독일(39%)이나 스페인(28%), 이탈리아(24%) 등 신재생 선도국가는 상대적으로 에너지 안보에 취약했다.

화석연료가 전혀 나지 않는 우리나라가 원전에 매진했던 것은 바로 에너지 안보를 지키기 위해서였다. 원전기술을 놓고 우리와 자웅을 겨루는 프랑스와 일본도 마찬가지다. 바꿔 말해 원전을 빼면 에너지 안보가 위태로워진다는 뜻이다. 실제로 원전을 제외한 우리나라의 에너지자급률은 2%대에 불과한 것으로 알려진다. 원전의 기여도가 85%에 달한다. 일본도 원전을 멈춘 뒤 2010년 20%였던 자급률이 한자릿수로 떨어졌다. 원전의 발전량 비중이 70%를 넘는 프랑스도 원전을 빼면 자급률이 8%대에 불과하다.

정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “원전이 자급률을 높일 수 있었던 것은 원료 등의 국산화율이 95%에 달하기 때문”이라며 “액화천연가스(LNG)는 발전소도 전혀 국산화가 안 돼 있고 원료도 수입해와야 하는데 안정적인 공급이 어려울 수밖에 없다”고 말했다.

영국이 비싼 값을 치르고도 원전을 부활시킨 것은 ‘묘수’였다. 에너지 안보를 지킴과 동시에 탈석탄으로 온실가스 감축이라는 시대적 요구에 발을 맞출 수 있었고 후발주자임에도 안정적으로 풍력 등 신재생에너지 발전량을 30% 수준까지 끌어올릴 수 있었다. 원전을 버리고 국내에서 채굴이 가능한 석탄발전을 선택한 독일도 신재생에너지 발전량 비중을 30%까지 높였지만 온실가스 배출량은 영국의 두 배가량에 달한다.

스웨덴이 탈원전 길목에서 다시 돌아온 것도 같은 이유다. 스웨덴은 1980년 국민투표로 오는 2020년까지 원전을 모두 없애겠다는 목표를 세웠지만 2010년 원전폐기 법안을 뒤집었다. 2014년에는 탈원전 공약을 세운 사민당이 집권했지만 노후 원전을 멈추고 그 부지에 최대 10기의 신규 원전을 세우겠다는 잠정 계획도 세웠다.

전문가들은 원전을 안전 문제로만 접근할 경우 우리 사회가 지불해야 할 비용이 되레 클 수 있다고 지적한다. 특히 ‘오일쇼크’와 같이 언제 닥칠지 모를 에너지 위기를 대비한 안전판 역할을 할 수 있는 발전원은 원전뿐이라는 것이다. 덮어놓고 원전을 에너지 정책에서 지우기보다 원전에 신재생에너지 등 차세대 에너지로 넘어가는 ‘징검다리’ 역할을 부여해야 한다는 목소리도 나온다. 정동욱 중앙대 에너지시스템공학부 교수는 “에너지수입률이 96%에 달하는 우리나라 입장에서 에너지 안보를 지키는 핵심축은 원전 말고 없다”며 “유가 급등 등도 대비해야 하지만 급작스레 다가올 수 있는 통일 등 불확실성에 대비하는 안보 측면에서라도 원전과 신재생은 같이 가야 한다”고 말했다.

/세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >