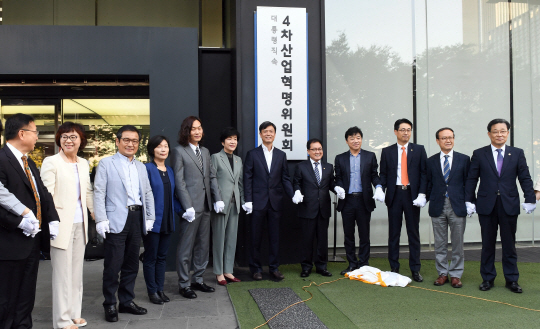

정부는 4차 산업혁명을 대비하기 위해 대통령 직속 4차 산업혁명위원회를 신설했다. 1차 회의에서는 문재인 대통령이 직접 참석해 힘을 실어줬다. 정부가 ‘민간 중심’의 위원회를 위해 위원 25명 중 20명을 민간에서 선발하고 게임과 벤처 투자 등 다양한 경험을 쌓은 장병규 블루홀 이사회 의장을 위원장으로 임명한 것은 참신한 시도라는 평가도 나온다. 오는 2030년까지 최대 460조원의 경제효과를 일으키겠다는 청사진과 함께 4차 산업혁명 모태펀드를 조성, 총 1조5,000억원을 지원하겠다는 계획도 밝혔다. 하지만 업계에서는 자칫 4차 산업혁명이 정부의 ‘눈먼 돈’ 따내기에만 집중돼 규제 해소를 통한 진짜 혁신은 도외시되는 것이 아니냐는 지적이 나온다.

정보기술(IT) 업계의 한 관계자는 “공무원과 모태펀드로 만들어진 정책자금을 투자할 벤처투자사들은 정작 정부가 줄 엄청난 돈을 어떻게 써야 할지 고민하는 분위기”라며 “정작 업계에서는 정부의 각종 규제로 1조5,000억원을 모두 받아도 혁신을 만들어낼 기업이 없다는 말이 나온다”고 말했다. 이 관계자는 “이번 정부에서 지금까지 발표한 지원 규모만 해도 막대하기 때문에 ‘단군 이래 창업하기 가장 좋은 시기’라는 우스갯소리까지 나돌았던 전 정권을 이미 넘어섰다”며 “혁신은 시장의 전유물인 만큼 자금 지원보다는 규제 해소를 통해 자유로운 경쟁환경을 만드는 것이 우선돼야 한다”고 덧붙였다.

위원회의 구속력을 강화해야 한다는 주장도 나온다. 애초 위원장이 총리급에서 장관급으로 격하됨에 따라 실효성이 떨어질 것이라는 전망 때문이다. 일각에서는 위원회가 구속력을 담보하지 못할 경우 애매한 구호만 남발할 수 있다고 우려한다. 국가과학기술자문회의 부의장을 지낸 신성철 KAIST 총장은 최근 “위원회 출범은 잘했지만 실효를 거두지 않으면 아무런 의미가 없다”며 “위원회에서 논의한 것을 신속하게 정부에 전달하고 집행·점검해야 한다”고 강조했다. 차두원 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 연구위원도 “뚜렷한 실체가 없는 4차 산업혁명의 개념을 정의하고 4차 산업혁명의 선도를 위한 비전과 경제 각 주체들이 따를 수 있는 가이드라인을 제시해야 한다”고 조언했다. 민간위원들의 다양성 확보도 부족하다는 지적도 있다. 과학기술계의 한 관계자는 “4차 산업혁명위원회에 기초기술 연구자들이 빠진 것은 아쉽다”며 “결국은 도전적인 연구라든가 어떻게 쓰일지 모르는 기술에 대한 투자는 도외시될 것”이라고 우려의 뜻을 나타냈다. 익명을 요구한 한 국립대 교수는 “4차 산업혁명은 기술만의 영역은 아니다”라며 “인구 구조의 변화와 직업환경의 변화가 수반되는 만큼 정치사회 부문의 전문가도 필요하다”고 지적했다. /양사록기자 sarok@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >