이재용(JY) 삼성전자(005930) 부회장 체제를 이끌 김기남 반도체(DS) 부문장, 김현석 소비자가전(CE) 부문장, 고동진 IT·모바일(IM) 부문장은 모두 검증된 베테랑이지만 이들 앞에는 만만찮은 과제가 놓여 있다. 유례없는 초호황을 맞고 있는 DS 부문은 비메모리 분야 육성이 화급하고 CE와 IM 부문은 4차 산업혁명과 맞물린 선제 투자와 협업이 뒷받침되지 않으면 미래를 기약하기 어렵다.

김현석 사장도 1일 서울경제신문과의 전화통화에서 엄중한 현실인식을 드러냈다. 그는 삼성전자가 차세대 TV로 전략적으로 밀고 있는 퀀텀닷(양자점) 기반의 ‘QLED TV’를 예로 들며 “글로벌 TV 시장만 해도 (방심하면 바로 낙오될 만큼) 경쟁이 치열하다”며 전략의 중요성을 강조했다. 김현석 사장은 “TV 시장 자체가 프리미엄화되고 있어 프리미엄 라인을 강화하는 방향으로 밀고 나갈 것”이라며 “소비자 인식을 끌어올리는 투자와 병행해 시장개척에 나서겠다”고 말했다. 재계의 한 고위 임원은 “JY 체제의 미래가 ‘쓰리톱’을 구성하고 있는 최고경영자 간 경쟁과 협력에 달려 있다 해도 과언이 아닐 것”이라며 “특히 컨트롤타워는 물론 오너도 부재한 상황이라 미래에 대비한 과감한 투자 결정과 사업 전환을 구상하는 데 이들의 역할이 어느 때보다 막중하다”고 전했다.

먼저 김기남 사장은 메모리 호황을 잊고 미래 성장 동력을 발굴해야 한다. 삼성전자의 실적 신기록 행진은 역으로 반도체 쏠림의 부작용이 가시화되면 오히려 독이 될 수 있다. 재계 관계자는 “삼성 반도체가 지금의 성과를 낼 수 있는 배경에는 경쟁사를 압도하는 기술력과 미래를 내다본 과감한 투자가 있다”면서 “4차 산업혁명의 칩 수요와 맞물려 반도체 호황이 내년 상반기 이후까지 지속될 것으로 보는 견해가 많지만 그 이후를 대비하는 치밀함이 요구된다”고 지적했다.

특히 김기남 사장은 ‘반쪽짜리’ 반도체 강자라는 수식어를 벗도록 비메모리 부문을 키워야 하는 과제를 안고 있다. 이와 관련, 올 초 ‘사업부’로 격상된 파운드리(위탁 생산) 사업을 본궤도에 올려야 한다. 파운드리 사업은 압도적 1위의 메모리와 달리 업계 4~5위권에 머물러 있다. 연 400조원 규모의 세계 반도체 시장에서 비메모리 반도체 비중은 80%에 가깝다. 그만큼 공을 들여야 한다. 삼성 관계자는 “중국이 세계 최대 반도체 소비시장이라는 이점을 살려 공격적 인수합병(M&A)과 인재 영입으로 반도체 굴기를 현실화할 가능성이 크다”며 “바짝 긴장하지 않으면 메모리 반도체의 휘파람도 오래가지 못할 것”이라고 지적했다.

김현석 사장의 앞길도 험난하다. TV뿐만 아니라 세탁기·냉장고 등 생활가전 제품을 본격적인 사물인터넷(IoT)·인공지능(AI) 시대에 맞게 변화시켜 완벽한 ‘스마트홈’ 솔루션을 구축해야 하는 과제가 놓여 있다. 아울러 빌트인 가전 등 기업 간 거래(B2B) 시장에서의 위상 강화도 달성해야 한다. 윤부근 전임 CE 부문장이 지난 9월 독일 IFA 2017에서 내건 ‘3년 내 북미 빌트인 시장 톱 티어 진입’ 목표 달성은 김현석 사장 체제에서도 여전히 유효하다. 올 상반기 출시한 ‘QLED TV’도 프리미엄 TV 시장에 안착시켜야 한다. 특히 QLED TV는 LG가 주축인 유기발광다이오드(OLED) 진영과 각을 세우고 있어 더 흥미롭다.

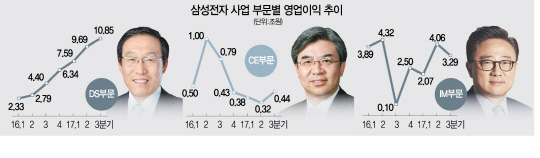

고동진 사장이 이끌게 된 IM부문 역시 경쟁 심화와 신성장동력 발굴 지연 등으로 미래를 장담할 수 없는 상황에 놓여 있다. 한때 6조원대의 분기 영업이익을 거둬들이며 ‘삼성 전체를 먹여 살린다’는 얘기를 들었던 IM 부문이지만 지난 3·4분기 영업이익은 3조2,900억원에 그친다. 글로벌 1위 자리를 놓고 애플과의 경쟁이 치열한 가운데 화웨이를 비롯한 중국 업체의 추격도 날로 거세져 사업 다각화가 필수라는 지적이 많다.

AI 솔루션 ‘빅스비’ 고도화를 통한 영역 확장도 이런 맥락의 연장선이다. 삼성은 AI를 통해 스마트폰과 전자제품, 자율주행차까지 하나로 묶는 생태계를 구축한다는 목표지만 아직 갈 길은 멀다. 전자업계의 한 고위관계자는 “삼성의 경우 아직 개발 초기 단계인 데다 함께 생태계를 만들어갈 ‘3자 개발자’들도 이제 막 참여하기 시작해 앞으로가 중요하다”며 “급변하는 시장 환경에서 과감한 인수합병과 제휴로 돌파구를 찾아야 한다”고 말했다.

/한재영·권용민기자 jyhan@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >