CJ그룹이 바이오제약사업 계열사 CJ헬스케어 매각을 추진한다. 계획대로 내년 초 매각이 성사되면 CJ는 지난 1984년 제약사업 진출 후 34년 만에 시장에서 철수한다.

3일 업계에 따르면 CJ그룹은 CJ헬스케어 매각을 위한 주관사로 모건스탠리를 선정하고 본격적인 매각 작업에 착수했다. 모건스탠리는 조만간 주요 투자자를 대상으로 투자설명서를 발송하고 연말에 실사를 거친 뒤 내년 초까지 매각을 완료할 예정인 것으로 알려졌다. CJ헬스케어는 CJ제일제당(097950)이 지분 100%를 보유하고 있다.

CJ제일제당은 1984년 유풍제약을 인수하며 제약사업에 진출했다. 2006년 한일제약까지 품에 안으며 덩치를 키웠고 2014년 4월 CJ제일제당 제약사업부를 분사해 독립법인인 CJ헬스케어를 출범시켰다. 업계에서는 CJ그룹이 CJ헬스케어 분사 이후 매각이나 상장을 통해 조기에 자금을 회수하려는 것 아니냐는 관측이 꾸준히 제기됐다. 지난해 초에는 상장을 위해 NH투자증권과 신한투자증권을 주관사로 선정하기도 했지만 이 회장의 구속에 따른 경영공백이 장기화되면서 이마저도 제동이 걸렸다.

CJ가 제약사업에서 손을 떼는 것은 그룹의 주력사업인 식품(제일제당·푸드빌·프레시웨이), 물류·유통(대한통운·올리브네트웍스), 엔터테인먼트(E&M·CGV)에 집중하기 위한 전략으로 풀이된다. 이 회장은 지난 5월 CJ그룹 통합연구센터인 CJ블로썸파크 개관식에 참석해 오는 2030년까지 36조원을 투자해 3개 이상 업종에서 글로벌 1위에 오르겠다는 그룹 비전 ‘월드 베스트 CJ’를 제시한 바 있다. 목표대로 그룹 비전을 달성하려면 대대적인 투자금액이 필요한 만큼 CJ헬스케어를 매각해 실탄을 확보하겠다는 포석이다.

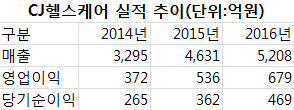

30여년 넘게 제약사업에 투자했지만 기대만큼 성과를 내지 못했다는 것도 CJ가 제약사업 매각을 선택한 이유로 꼽힌다. CJ헬스케어는 1997년 세계 최초로 녹농균 백신 ‘슈도박신’을 국산 신약 7호로 개발하는 등 신약 개발에 총력을 기울였지만 여전히 제네릭(합성의약품 복제약) 의존도가 높아 매출 기준 국내 10위권 제약사에 그치고 있다. 지난해 매출 5,200여억원 중 전문의약품 부문이 4,000억원을 차지했고 건강식품 부문이 1,200억원가량의 실적을 올렸다.

CJ헬스케어가 매각 수순에 돌입하면서 바이오제약사업에 진출한 국내 대기업은 삼성, LG, SK, 코오롱, KT&G만 남게 됐다. 앞서 롯데제약이 2011년 롯데제과에 합병되며 시장에서 철수했고 2013년에는 한화(드림파마)가 제약사업에서 손을 뗐다. 이듬해에는 아모레퍼시픽(태평양제약)도 제약사업을 완전히 접었다. 신약 개발에 천문학적인 비용과 시간이 소요되는 제약산업의 특성상 단기간에 성과를 내기 어렵고 기존 제약사가 구축한 영업망을 새로 개척하는 것도 만만치 않다는 게 가장 큰 이유다.

업계에서는 CJ헬스케어의 기업가치를 1조원 이상으로 내다보고 있다. 개발 중인 신약 후보군이 적지 않은 데다 ‘컨디션’ ‘헛개수’ 등 소비재 시장에서도 강점을 보이고 있어서다. 글로벌 사모펀드와 다국적 제약사가 유력한 인수 후보군으로 꼽히지만 국내 제약사가 인수에 나서면 단숨에 국내 제약 시장의 판도가 뒤바뀔 가능성도 있다.

CJ그룹 관계자는 “매각이나 상장 등 모든 가능성을 열어놓고 검토 중인 사안”이라며 “아직까지 결정된 부분이 없는 만큼 CJ의 글로벌 경쟁력 확보에 도움이 되는 방향으로 결정이 날 것으로 기대한다”고 말했다.

/이지성기자 engine@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >