문성현 노사정위원장은 지난달 “대기업 정규직이 주도하는 한국노총이나 민주노총 대신 비정규직 근로자가 노조 권력을 잡아야 한다”고 말했다. 민주노총 등이 산적한 노동시장 문제를 풀기 위한 사회적 대화를 일방적으로 거부하고 있는 데 따른 비판이었는데 비판이 노동계 친화적인 문 위원장의 입에서 나왔다는 사실이 파격이었다. 문 위원장은 현재 민주노총 창설을 주도하고 민주노동당 대표를 지낸 우리나라 노동계의 대부로 꼽힌다.

문 위원장의 쓴소리는 친노동 성향의 현 정부에서마저 노조의 협조를 끌어내는 데 어려움을 겪고 있다는 신호여서 노동개혁의 길이 험난하리라는 전망을 높이고 있다.

수십년째 한국 경제 숙원사업의 윗자리를 차지하고 있는 노동개혁. 노동개혁은 사실 20년 전에 문제를 풀기 위한 절호의 기회가 있었다. 지난 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기 때다. IMF는 한 번 입사하면 평생 고용과 높은 임금상승이 자동으로 보장되는 경직된 고용 시스템이 한국의 위기를 초래한 주요 원인이라고 진단하고 이의 개혁을 주문했다. 김대중 정부는 IMF의 주문을 받아들여 엄격한 정리해고 요건을 풀고 파견근로제·변형근로제 등을 도입했다. 당시에도 노조는 반발했으나 개혁 없이는 IMF의 구조를 받을 수 없던 상황 때문에 개혁이 관철될 수 있었다.

대규모 구조조정이 잇따르고 평생직장 신화가 무너지면서 상당수 서민은 고통을 겪었다. 그럼에도 국민들은 이 같은 변화를 감내했다. 한국개발연구원(KDI)이 1998년 말 실시한 ‘IMF 1년의 국민경제의 변화 상황 의식 조사’를 보면 국민의 62.1%는 평생직장이 무너진 것이 ‘바람직하다’고 답했다. 노동시장 유연화가 위기를 극복하고 선진국으로 발돋움하기 위해 거쳐야 할 일이었다는 인식을 보여준 것이다.

문제는 당시 개혁이 반쪽자리였다는 점이다. 개혁에도 불구하고 정규직 노조에 대한 고용보호는 큰 변화 없이 유지됐다. 근속연수가 올라갈수록 기하급수적으로 월급이 오르는 호봉제 등 임금체계 개선도 이뤄지지 못했다. 이에 고용주들은 정규직 노동자에 대한 높은 수준의 고용보호를 피하기 위해 새로운 일자리에 비정규직 노동자들을 고용하는 대안을 택했다. 결과적으로 여성과 청년, 노인과 저숙련근로자들이 집중된 비정규직 근로자의 수가 급격히 늘었다. 통계청에 따르면 2001년 26.8% 정도였던 비정규직 근로자 비중은 2002년 27.4%, 2003년 32.6%, 2004년에는 37.0%까지 급증했다.

노동개혁은 고용시장에서 낙오된 사람들에 대한 사회안전망 개혁까지 받쳐줘야 완성된다는 것이 대다수 전문가들의 지적이다. 하지만 이런 작업도 제대로 이행되지 못했다. 국민연금과 고용보험 등 주요 사회보험 가입률은 외환위기 직후인 1999년 소폭 증가한 후 2000년대 들어서는 큰 개선을 보이지 못했다.

김대중 정부 이후 정권들은 매번 노동개혁을 가장 중요한 국정과제로 제시했지만 번번이 실패했다. 유경준 전 통계청장은 “노동개혁은 정규직에 대한 과보호를 완화하고 비정규직 등 취약계층의 보호를 강화해야 하는 것이 핵심인데 보수정권은 전자만, 진보정권은 후자만 강조한 탓에 사회적 합의를 만들어내지 못했다”고 지적했다.

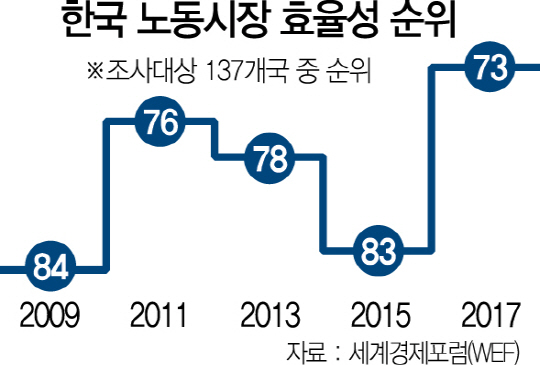

이에 따라 한국 노동 시스템은 높은 국가 경쟁력에도 불구하고 낙후된 수준에 머물러 있다. 세계경제포럼(WEF)이 공개하는 국가경쟁력 순위를 보면 올해 한국의 노동시장 효율성은 137개국 가운데 73위에 그쳤다. 이 순위는 2009년 84위, 2011년 76위, 2013년 78위, 2015년 83위로 조사 때마다 하위권에 머물러 있다.

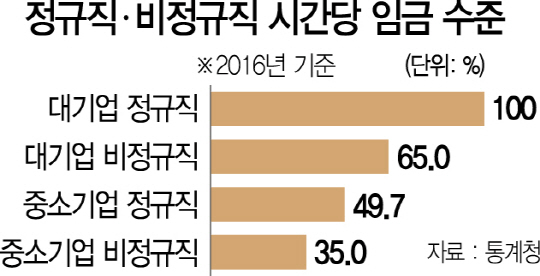

정규직·비정규직 간 노동시장 이중구조는 심각한 수준이다. 지난해 통계청 조사에 따르면 대기업 정규직의 시간당 임금 수준을 100으로 놓았을 때 중소기업 비정규직은 35에 불과하다.

문제는 문재인 정부 들어 노동개혁이 더 요원해질 가능성이 커졌다는 점이다. 노조 측이 협상을 통해 양보해야 할 사안을 정부가 나서 선물로 주고 있기 때문이다. 정규직 과보호를 낮추기 위한 장치였던 일반해고 등 양대지침을 폐기한 것이 대표적이다.

박재완 전 기획재정부 장관은 “노동계가 요구하는 것을 정부가 알아서 다 이행해주는 상황이어서 노조는 사회적 대화에 나설 이유가 없어졌다”며 “노동개혁이 더 힘들어진 상황”이라고 지적했다. 그는 이어 “한국이 처한 구조적 위기를 극복하기 위해서라도 고용유연화 등 노동개혁이 절실하다”고 말했다.

/서민준기자 morandol@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >