지난 1997년 외환위기는 경제·산업뿐 아니라 일반 서민의 삶까지 송두리째 바꿔놓았다. 철옹성 같던 평생직장 신화가 무너졌고 빈부격차가 커지면서 ‘양극화’라는 말이 일반화됐으며 이에 따른 사회 불안이 커지면서 안전성을 최우선으로 추구하는 경향이 강해졌다. 사회 전반의 투명성이 눈에 띄게 개선된 점은 긍정적 변화로 꼽힌다. 하지만 변화는 했으나 20년이 흐른 오늘날도 그 변화에 완전히 적응하지 못했다는 평가가 많다. 변화가 남긴 과제들에 대한 해결책 역시 20년째 모색 중이다.

①무너진 평생직장=1997년 이전 한국인에게 한 번 발을 디딘 직장에 ‘뼈를 묻는’ 것은 너무 당연한 일이었다. 하지만 위기가 닥치면서 평생직장 신화가 무너졌다. 정리해고와 명예퇴직의 찬바람이 회사 규모를 가리지 않고 불어닥쳤다. 한국노동연구원에 따르면 1996년 1%도 안 되던 비자발적 이직률은 2001년 8.9%로 치솟았다. 45세가 정년이 돼버렸다는 뜻의 ‘사오정’이라는 신조어가 나올 정도였다. 평생직장 개념이 희미해지면서 회사에 대한 충성심도 약해졌다.

사회는 달라진 환경에서 나름의 살길을 모색했다. 기업은 기간제 등 비정규직의 비중을 늘렸고 직장인은 이직과 창업 시도를 늘렸다. 남성 가장의 실직이 늘면서 여성의 경제활동도 늘었다. 1996년 48.9%에 그쳤던 여성 경제활동 참가율은 2002년 49.7%까지 증가했다. 문제는 이런 현상이 구조 변화로 자리 잡지는 못했다는 점이다. 2017년 현재 미국이나 이스라엘과 같은 창업 국가는 여전히 요원한 실정이고 여성 경제활동 참여 역시 선진국에 비해 저조하다.

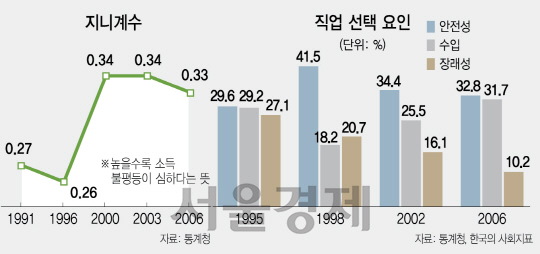

②벌어진 빈부격차=경제위기의 파장은 사회구성원 전체에 영향을 미쳤지만 특히 중산층 이하 서민들은 타격이 더 컸다. 소득 상위층은 위기 속에서도 어느 정도 기득권을 지켜내는 데 성공했지만 그 이하 계층은 정리해고와 소득 감소를 피할 수 없었다. 유경준 전 통계청장은 “외환위기를 극복하는 가운데 정리해고·파견근로를 법제화하는 등 효율성만 강조하는 바람에 소득 불평등이 급격히 커졌다”며 “양극화라는 말이 본격적으로 나온 것도 외환위기 이후”라고 말했다. 실제 통계청에 따르면 1996년 0.26이었던 지니계수는 2000년 0.34로 급등했다. 지니계수는 높을수록 소득 불평등이 심하다는 것을 나타낸다. 한 번 악화된 지니계수는 2003년 0.34, 2006년 0.33 등 좀처럼 떨어지지 않았고 지난해에도 0.35를 기록했다.

③모험보다는 안정=위기는 사람들의 가치관도 바꿔놓았다. 1995년만 해도 사람들의 직업 선택 요인은 안정성과 수입, 장래성이 각각 29.6%, 29.2%, 27.1% 등으로 엇비슷했다. 하지만 외환위기 직후인 1998년에는 안정성이 41.5%로 수직 상승했고 장래성은 20.7%로 떨어졌다. 2006년은 안정성과 수입이 각각 32.8%, 31.7%였고 장래성은 10.7%까지 쪼그라들었다. 현택수 한국사회문제연구원장은 “대학에서도 취업이 잘되는 과 위주로 몰리는 현상이 심해졌다”며 “미래에 대한 불안이 커진 탓에 안정성을 추구하는 경향이 커진 것”이라고 설명했다.

기업 역시 모험적인 투자를 대폭 줄였고 금융기관도 기업투자보다 가계신용 위주의 영업을 크게 늘렸다. 이런 점 때문에 “외환위기 이후 경제 전반의 거품이 빠진 점은 긍정적이지만 야성(野性)과 혁신성이 위축된 점은 극복해야 할 과제로 남았다”는 지적이 나온다.

④높아진 투명성=외환위기 이전 기업 총수가 주도하는 신속한 의사결정과 과감한 투자는 한국 경제의 장점으로 꼽혔다. 하지만 위기가 터지자 주먹구구식에 폐쇄적인 경영 방식이라며 평가가 180도 바뀌었다. 투명한 의사결정, 지배구조로의 개혁 요구가 빗발치기 시작했다. 전광우 전 금융위원장은 “외환위기 이후 이사회 중심의 의사결정 시스템이 본격적으로 구축됐고 사외이사제 도입과 기업공시 강화 등도 확산됐다”며 “문제가 완전히 해결됐다고 볼 수 없으나 외환위기 이후 우리 사회가 상당히 투명해졌다는 점을 부정할 수는 없다”고 말했다. 2000년대 들어 기업에 대한 사회 인식이 개선된 이유 중 하나가 투명성 개선이라는 평가가 많다. 다만 현재 진행 중인 기업 지배구조 개혁의 경우 서구식 시스템을 강요하는 것이 답은 아니라는 의견도 있다. 최근 들어 해외에서도 한국식 오너십 경영의 장점에 대한 재평가가 나오고 있고 서양의 전문경영인 체제도 단점이 있다는 것이다. 전 전 위원장은 “지배구조엔 정답이 없으므로 우리 현실에 맞는 시스템을 찾는 것이 중요하다”고 지적했다./세종=서민준기자 morandol@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >