가장 큰 쟁점은 기술 발전이 신재생 확대에 따른 전기요금 인상 문제를 상쇄할 수 있느냐다. 정부는 지난 14일 발표한 8차 전력수급 기본계획을 통해 2030년까지 전기요금 인상 폭이 11%에 불과할 것이라는 전망을 내놓았다. 특히 문재인 정부 임기 내인 2022년까지 인상률은 1.3%에 불과하다. 기술발전으로 재생에너지의 발전 원가가 올해 대비 35.5%가량 낮아진다는 것이 근거였다.

전문가들은 여전히 재생의 비약적 기술발전에 확신을 갖지 못한다. 조영탁 한밭대 경제학과 교수는 “현재 많이 떨어지는 추세 등을 감안, 단순하게 연장해서 파악하면 2030년까지 30% 가격이 떨어질 수 있다는 수치가 나오기는 하지만 단순 예측이라 확신하기 어렵다”고 말했다.

전기요금 인상에 대한 우려가 여전히 큰 것도 이 때문이다. 이번 계획안에서 산업통상자원부가 한국형 발전차액제도(FIT)를 2022년까지 한시 도입하겠다는 것도 이 같은 우려를 최소화하기 위해서다. FIT란 신재생에너지 발전 사업자가 공급한 전기 가격이 산업통상자원부 장관이 고시한 기준가격보다 낮을 경우 그 차액을 재정에서 보전하는 제도다. 2007년 재생 에너지 확대를 위해 도입됐다가 막대한 재정부담 탓에 2012년 폐지됐다. 제도 폐지에도 불구하고 기존 사업자에게 지불한 비용만 지난해 4,021억원으로 전체 전력산업기반기금(1조7,683억원)의 22.7%에 달한다. 한국형 FIT는 이 부담을 한전의 발전 자회사에 전가한다는 내용이 골자다. 이에 대해 산업부는 “발전사의 추가 부담은 없다”고 설명했다.

익명을 요구한 한 전력정책심의위원은 “효율 좋은 경차를 버리고 비싸고 효율도 나쁜 대형차를 산 것과 비슷하다”며 “비싼 값 주고 좋은 차를 사는 것도 좋겠지만 그렇게 하면 기름값(전기요금) 등 유지비도 많이 들 수밖에 없다”고 말했다.

부지가 충분한지에 대한 논란도 여전하다. 산업부는 재생 3020 이행계획을 달성하는 데 △태양광 406.6㎢ △풍력 82.5㎢ 등 모두 489.1㎢의 부지가 필요할 것으로 추산하고 있다. 이는 여의도 면적(2.9㎢)의 168배에 달한다. 산업부는 염해 피해가 큰 간척지와 저수지의 수면 등을 활용하면 부지가 충분하다는 입장이다. 제각각인 지방자치단체의 규제 문제를 해결하기 위해 계획입지제도를 도입하고 주민 반발이라는 산을 넘기 위해 주민 참여 시 재생공급인증서(REC) 가중치를 높여주는 방안 등을 내놓은 것도 부지 문제 해결을 위한 고육책이다.

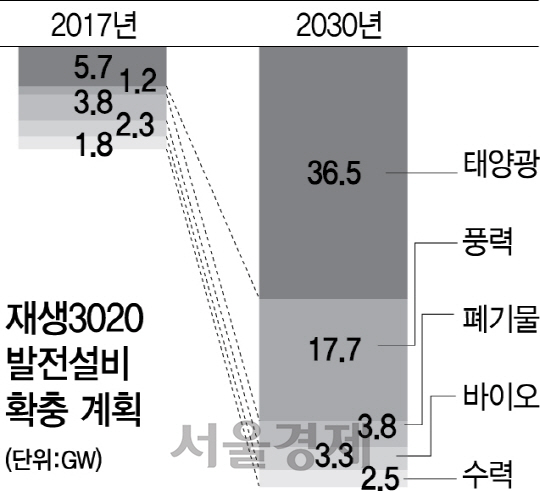

들쭉날쭉한 신재생의 약점을 보완하기 위한 뚜렷한 방책을 찾을 수 없다는 우려도 나온다. 재생에너지의 경우 2030년 전체 설비 규모가 원전(20.4GW)의 세 배가 넘는 63.8GW가 되지만 발전량은 20%에 불과하다. 실효용량이 8.8GW에 불과하기 때문이다. 이 때문에 급격한 확대를 보완하기 위한 에너지저장장치(ESS) 등이 필수라는 지적이 꾸준히 제기됐다. 하지만 이번 계획에서 정부가 밝힌 ESS 확대 규모는 0.6GW에 불과하다. /세종=김상훈·박형윤기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >