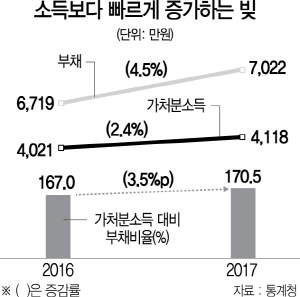

통계청·한국은행·금융감독원이 21일 발표한 ‘2017년 가계금융복지조사’에 따르면 올해 3월 말 기준 가구의 평균 부채는 지난해보다 4.5% 증가한 7,022만원이었지만 평균 소득은 2.6% 오른 5,010만원이었고 소득에서 세금·사회보험료 등을 뺀 실제 쓸 수 있는 돈을 뜻하는 가처분소득은 4,118만원으로 증가폭이 2.4%에 그쳤다.

소득보다 빚이 빠르게 늘면서 재무건전성을 나타내는 가처분소득 대비 부채 비율은 역대 최고 수준이었던 지난 조사보다 3.5%포인트 증가한 170.5%에 달했다. 버는 돈을 그대로 은행에 가져다줘도 1.7년이 지나야 부채를 모두 갚는다는 얘기다. 또 전체 가구의 원리금 상환액이 가처분소득의 25.0%로 나타났다. 은행 빚을 갚느라 소비에 큰 제약을 받는 셈이다.

사정이 이렇다 보니 금융부채가 있는 가구 중 67.8%가 ‘원리금 상환이 부담스럽다’고 답했고 5.3%는 ‘상환이 불가능할 것’이라고 밝혔다.

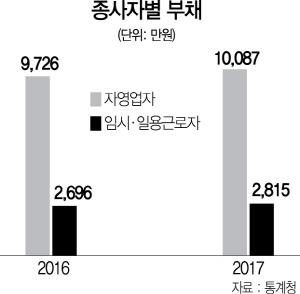

자영업자 부채는 더 심각하다. 지난해보다 3.7% 증가한 1억87만원으로 처음으로 1억원대에 진입했다. 반면 가처분소득 대비 부채 비율은 214.8%로 전체 평균을 크게 웃돌았다. 양질의 일자리가 부족한 우리나라는 어쩔 수 없이 자영업에 나서는 경우가 많고 지난해 하루 평균 2,491개 사업장이 문을 닫을 정도로 쉽게 망한다. 이런 구조에서 자영업자 부채 증가는 우리 경제의 큰 위협 요인으로 지목된다.

노인 빈곤 문제의 심각성도 드러났다. 가구주들의 예상 은퇴 연령은 66.8세였지만 실제 은퇴 연령은 이보다 4.7년 빠른 62.1세였다. 특히 은퇴 전 가구에서 노후 준비가 ‘전혀 안 된 가구’는 17.8%, ‘잘 되어 있지 않은 가구’는 38.2%로 절반 이상이 준비가 안 된 채 노후를 맞았다. 은퇴 가구의 경우 ‘생활비 충당이 부족한 가구’는 39.9%, ‘매우 부족한 가구’는 22.4%로 60%가 생활고를 호소했다.

양극화는 더 심화했다. 임시일용직 일자리가 사라지면서 소득 수준이 가장 낮은 1분위 계층(하위 20%)의 근로소득이 감소한 영향이 컸다.

지난해 가구원당 가처분소득 기준 지니계수는 0.357로 전년보다 0.003포인트 상승했다. 지니계수는 소득분배의 불평등도를 나타내는 지표로 1에 가까울수록 불평등이 심해진다. 상위 20% 소득의 평균값을 하위 20% 소득의 평균값으로 나눈 소득 5분위 배율은 지난해 7.06배로 0.5배포인트 올랐다. 중위소득 50% 이하에 속한 인구를 전체 인구수로 나눈 비율을 말하는 상대적 빈곤율은 17.9%로 역시 0.1%포인트 높아졌다. 모두 높을수록 불평등을 뜻한다.

이번 통계에서는 부동산 활황의 영향도 엿볼 수 있었다. 여유자금을 운용하는 방법으로 ‘부동산 구입’을 택한 비율은 지난해보다 1.9%포인트 증가한 28.9%를 기록했다. 저축이나 부채 상환 같은 다른 항목 비율이 일제히 내린 가운데 나 홀로 상승이다. 30세 미만 가구주의 부채 보유액은 무려 41.9%나 늘었다. 전 연령대에서 부동산 투자가 증가하는데 20대는 참여 인원이 적다 보니 비율이 상대적으로 크게 올랐다는 것이 통계청의 분석이다. /세종=임진혁기자 빈난새기자 liberal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com