“외국계 은행이니까 가능한 일이죠. 저희가 했으면 몰매 맞았을 겁니다.” (A은행 부행장)

올해 초 한국씨티은행이 자산관리(WM) 및 비대면 채널 확대 전략의 일환으로 대규모 점포축소 계획을 발표하자 은행권에서는 우려만큼이나 부러움의 목소리가 컸다. 그나마 외부 입김이 덜한 외국계 은행이라 실행 가능하지, 수익성보다 공공성이 중시되는 주요 시중은행이 같은 일을 벌였다가는 욕 먹기 십상이라는 얘기다. 최근 손태승 신임 우리은행(000030)장이 “국내 점포는 계속 줄여나갈 것”이라며 “그에 따라 인원도 불필요한 부분이 생기면 일정 부분 감축해야겠다”고 솔직한 계획을 밝히자 금융권에서 의외라는 반응까지 나왔다.

디지털이 빠르게 일상에 스며들고 있지만 일자리 창출이 목표인 정부의 압박과 변화를 거부하는 노조의 반발에 막혀 적극적인 대처가 어려운 시중은행들은 답답함을 호소한다.

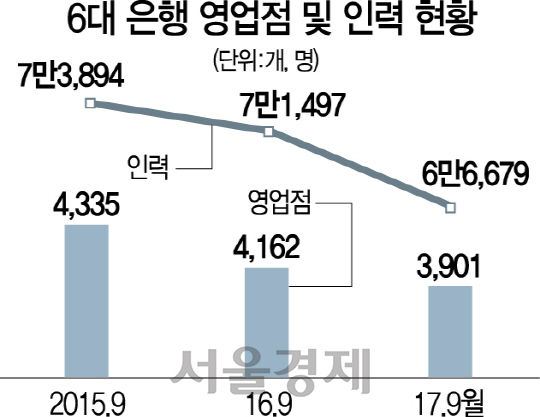

25일 금융감독원 금융정보통계 시스템에 따르면 국민·신한·우리·하나·SC·씨티은행 등 6대 은행의 영업점포는 지난해 9월 4,162개에서 올해 9월 3,901개로 1년 새 261개가 줄었다. 89개 영업점을 줄인 씨티은행을 제외한 5개 은행만 보면 1년 새 평균 약 34개의 점포를 없앤 셈이다. 은행권의 한 관계자는 “골목만 돌면 은행 점포가 있을 정도로 과도한 수준이지만 한 은행이 고작 한 달에 점포 2~3개씩 통폐합하는 실정”이라며 “일정 규모를 축소하는 대신 핀테크에 투자하겠다는 중장기 전략이 필요한데 내외부의 반발이 커 쉽지 않다”고 털어놓았다.

씨티은행도 노조와 정치권의 반발에도 점포 폐쇄에 성공했지만 과정은 순탄치 않았다. 노조가 여당 의원과 공동으로 점포 통폐합 반대 기자회견까지 열며 여론전에 나서자 당초 계획에서 한발 물러날 수밖에 없었다. 101개 영업점을 폐쇄할 계획이었지만 90개만 닫는 데 그친데다 합의문에 ‘고용보장과 강제적 구조조정 금지’라는 경영침해 문구를 넣고서야 노사 합의에 이를 수 있었다.

점포 하나 닫는데도 이 같은 홍역을 치르다 보니 경영진은 정부와 노조의 눈치를 보느라 조직 운영의 유연성 확보를 위해 필수적인 점포 줄이기에 적극 나서지 못하고 있다. 전문가들은 노조가 점포 축소에 무조건 반대하다가는 글로벌 흐름에서 도태돼 더 큰 규모의 구조조정이라는 부메랑을 맞을 수 있다고 경고한다. 토스 등 간편결제 업체, 인터넷전문은행 등 새로운 경쟁자들이 등장하고 초대형 투자은행(IB) 사업 본격화로 극한경쟁 시대를 준비해야 하지만 현재 내부 인력의 경쟁력이나 조직 운영으로는 답이 뻔하다는 뜻이다. 더구나 정부도 비정규직의 정규직 전환 등 ‘노조 편들기’에만 나선 채 금융산업 발전은 뒷전이라는 비판이 제기된다. 문종진 명지대 경영대 교수는 “디지털화에 따라 인력 수요가 줄어들면서 어느 정도의 구조조정은 필연적”이라면서 “이때 기존 인력들을 핀테크 분야로 돌릴 수 있도록 물꼬를 터주는 것이 국회의 역할인데 책임회피 및 당리당략에 치우쳐 오히려 각종 규제만 덧씌우고 있다”고 지적했다. /이주원기자 joowonmail@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >