정보기술(IT) 강국을 자랑하는 한국의 지난해 핀테크(fintech·금융과 기술을 결합한 서비스) 산업은 지난해 간신히 체면치레를 했다. 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG가 선정한 세계 100대 핀테크 기업에 간편송금 ‘토스(toss)’를 서비스하는 비바리퍼블리카가 국내 핀테크 기업 중 처음으로 이름을 올린 것이다. 국내에서 핀테크라는 용어가 쓰이기 시작한 지난 2014년 이후 3년 만에 겨우 이룬 성과였다. 이전까지는 우리나라보다 경제 규모가 작은 러시아·칠레·필리핀 기업들이 줄줄이 선정됐지만 한국 기업은 전무했다.

업계 관계자들은 세계 100대 핀테크 기업 명단에 추가로 진입할 국내 업체는 당분간 나오기 어려울 것이라고 입을 모은다. 토스의 경우 기존 전자금융업의 테두리 안에서 간편송금이라는 블루오션을 개척해 플랫폼 회사로 우뚝 섰지만 아예 새로운 분야에서 핀테크 업체가 등장해 사업을 일궈내기는 사실상 불가능에 가깝다는 것이다. 바로 정부 규제 때문이다.

대표적인 것이 자본금 규제다. 정부는 지난해 소액 해외송금업을 제도화하면서 전문업체에 최소 10억원의 자본금을 요구했다. 이로 인해 기존에 소액 해외송금을 하고 있던 업체들은 본업을 미룬 채 투자 유치에 나서야 했고 그 사이 자본금이 많은 신규 업체들부터 인가를 받기 시작했다. 금융권 연구소의 한 관계자는 “이제 막 사업을 시작한 회사가 기존 금융사에 준하는 정도의 자본금이나 보안 수준을 갖추는 게 가능하느냐”며 “역설적으로 가상화폐거래소도 금융권에 준하는 규제를 받았으면 이렇게 커지기는 어려웠을 것”이라고 말했다.

‘관치’가 사실상 고착화된 금융 분야에서 만연한 기업들의 정부 눈치 보기도 사업하기 어려운 환경에 한몫을 하고 있다. 핀테크 업체가 새로운 분야의 기술을 개발해 금융사에 들고 가면 금융당국에서 문제가 없다고 보는지 확인하라고 요구하는 게 관행이라는 것이다. 이때 금융당국은 신기술을 기존 법령에 근거해 해석함으로써 안 된다는 결론을 내리는 경우가 많아 협업이 무산되기 일쑤다.

금융권의 한 관계자는 “핀테크는 독자적인 영역도 개척하지만 기존 금융사의 업무를 효율화하는 측면도 있는데 협업을 하게 되면 금융사가 모든 책임을 떠맡는 구조”라며 “금융사 입장에서는 아직 수익성이 보장되지 않은 실험일 따름인데 문제 발생에 따른 책임을 크게 진다는 게 부담스러울 수밖에 없다”고 설명했다.

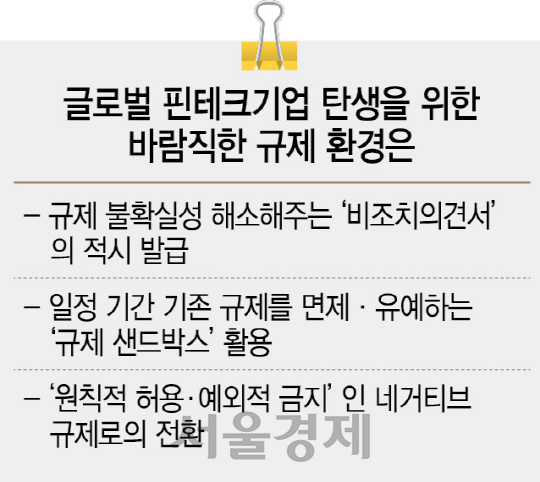

이에 따라 정부가 선제적으로 예측이 가능한 투명한 제도적 환경을 만들어야 한다는 목소리가 커지고 있다. 예컨대 새로운 기술이 나오면 먼저 그에 알맞은 법적 기준 등을 마련하거나 그렇지 못하면 ‘규제 샌드박스(일정 기간 기존 규제를 면제하거나 유예해주는 제도)’를 적용해야 한다는 것이다. 익명을 요구한 법률 전문가는 “핀테크 스타트업들은 불확실한 규제 환경 때문에 법률 자문에 비용은 물론 시간도 엄청나게 쓰고 있다”며 “당장 포괄적인 사후 규제 방식을 도입할 수 없다면 개별 기업의 애로를 파악해 적극적으로 조치해줘야 한다”고 말했다.

/조권형기자 buzz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >