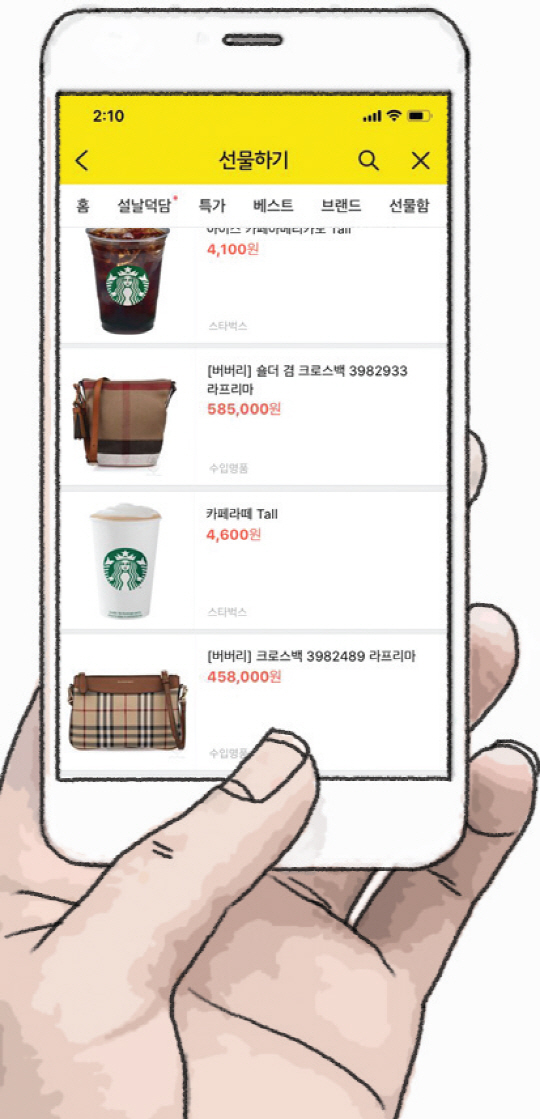

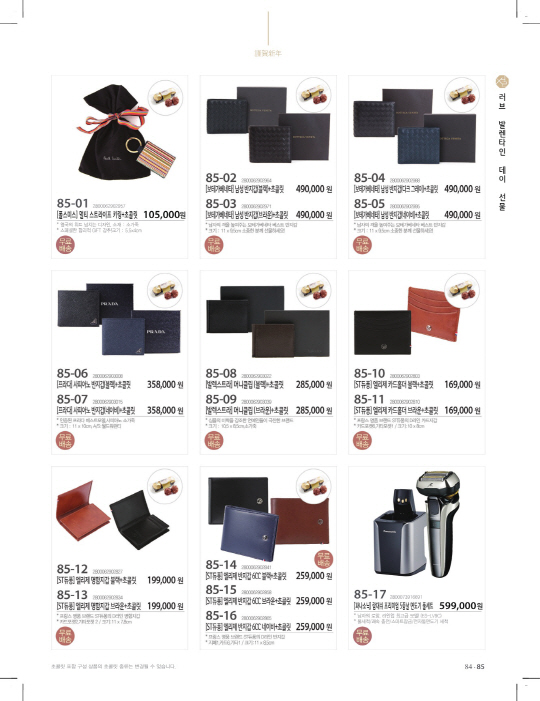

명품의 추락은 어디까지일까. 지난 2010년 대형마트에서 판매된 데 이어 이제는 편의점은 물론 ‘카카오톡 선물하기’에도 등장했다. 버버리, 페라가모, 프라다, 펜디, 발렌시아가 등 명품 브랜드가 카카오톡 상에서 ‘스타벅스의 아메리카노’와 다름 없는 존재가 된 것이다.

한 전문가는 “국내에서 명품의 이미지가 갈수록 추락하면서 ‘명품’이라는 단어를 떼어야 한다는 목소리가 커지고 있다”며 “명품 백을 예로 들면 이제는 그냥 조금 비싼 수입 가방 정도라고” 말했다. 반면 명품 업체들은 매년 가격을 올리고 있다. 최근에는 고야드도 가세했다. 반면 애프터서비스(A/S)는 하나도 개선되지 않으면서 한국 소비자를 ‘호갱’으로 취급하고 있는 것이 현실이다.

◇ 해외에서도 추락하는 ‘명품’ = 국내 뿐 아니라 해외에서도 명품의 가치는 떨어지고 있다. ‘3초 백’으로 유명한 루이비통의 경우 브랜드 희소성이 추락하자 지난해에는 자신을 카피해 고소한 바 있는 스트리트 브랜드 슈프림에 손까지 내밀었다. 자신을 모방한 업체에 도움을 요청한 셈이다. 구찌도 예외는 아니다. 희소성이나 가치, 전통을 내려 놓고 있다. 패션과 트렌드, 화려한 대중의 입맛에 맞추면서 트렌디한 퍼블릭 브랜드로 바뀌고 있다.

프라다, 페라가모, 버버리, 펜디 등도 사정은 다르지 않다. ‘로고가 없다’는 희소성으로 반짝 떴던 보테가베네타는 최근 로고를 내세운 브랜드들이 다시 관심을 받는 바람에 회생 가능성이 점점 희박해지고 있다. 버버리는 여전히 전통을 앞세우며 올드한 ‘체크 무늬’에 갇혀 나오지 못하고 있다. 펜디는 가방 스트랩, 가방 액세서리 등 잡화로 살아나는 듯 했으나 역시 히트 아이템이 없어 잊혀지고 있다. ‘청담 마담 슈즈’로 인식됐던 페라가모 역시 지난해 리뉴얼한 슈즈들이 소비자의 외면을 받으며 고리타분하고 올드한 이미지만 얻고 있는 상태다.

◇ 명품 가격 한국이 두 번째로 높아 = 국내외에서 명품의 가치가 추락하고 있지만 한국 소비자를 ‘봉’으로 취급하는 것은 변하지 않고 있다. 명백한 이유를 밝히지 않는 가격 인상과 배짱영업, 거만한 서비스와 무책임한 사후관리 등은 갈수록 더하다.

우선 샤넬은 지난해에만 3차례 가격을 올렸다. 발렌시아가, 구찌 등은 지난해 9~10월 결혼 시즌을 앞두고 약속이나 한 듯 집중적으로 가격을 올리는 배짱영업을 서슴지 않았다. 에르메스는 지난달 8일 1년 만에 다시 가격을 올려 ‘볼리드 31 끌레망스’는 이제 1,000만 원을 넘게 됐다. 고야드 역시 지난 1일부터 3개 제품에 대해 가격을 10만 원씩 올렸다.

미국 경제 전문 매체 쿼츠가 프랑스 금융그룹 엑산BNP파리바의 보고서를 인용한 보도에 따르면 중국에 이어 한국의 명품 브랜드 가격이 국제 평균보다 두 번째(14%)로 높은 것으로 나타났다.

매년 가격을 올리면서도 서비스는 나아지지 않는 것도 문제다. 가격 인상부터 매출 비공개 등 모든 것이 ‘글로벌 방침’이라는 이유로 입을 닫는다. 루이비통의 경우 해외에서는 고객들이 서비스 품질에 대해 본사 측과의 커뮤니케이션이 어렵지 않다. 반면 한국은 우편을 통해서만 접수할 수 있도록 해 사실상 원천적으로 차단하고 있다./심희정기자 yvette@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >