중국 기업의 국내 배터리 전문 인력 빼가기가 결국 국내 기업 간 인력 확보전으로 확대되고 있다. 상대적으로 배터리 투자가 늦었던 후발 기업이 지난해부터 대규모 투자와 함께 경력 직원 채용에 나서자 기존 배터리 기업들은 이직을 막기 위해 집안 단속에 들어간 모습이다.

26일 업계에 따르면 지난해 말 국내 한 배터리 기업인 A사가 경력직 채용 공고를 내자 기존 배터리 기업 직원들의 지원이 잇따랐다. ‘○○명’ 채용에 수백 명의 지원자가 몰리면서 평균 28대 1의 경쟁률을 기록했다.

A사는 최근 배터리 관련 사업 부문에 1조원 이상 투자하면서 인력 채용을 부쩍 늘렸다. 실제로 지난해 하반기 신입사원 채용에서도 배터리 사업 부문은 경영지원을 제외한 비즈니스, 엔지니어, 연구개발 등 전 직군에서 신입 사원을 모집했다. 지난해부터 수시 경력직을 채용할 때마다 많게는 20~30명씩 지원해 평균 3~4대 1의 경쟁률을 기록한 것으로 알려졌다. 보쉬 등 외국 기업 출신 직원들도 있었지만 대부분 국내 배터리 기업에서 지원했다.

후발 기업이 대거 배터리 인력 확보에 나서면서 국내 배터리 업계는 ‘제2차 인력 확보전’에 돌입한 모습이다. 중국 스카우트 공세에 시달리고 있는 국내 배터리 기업들은 중국 엑소더스 속에 국내 인력확보 쟁탈전까지 이중고를 겪는 셈이다.

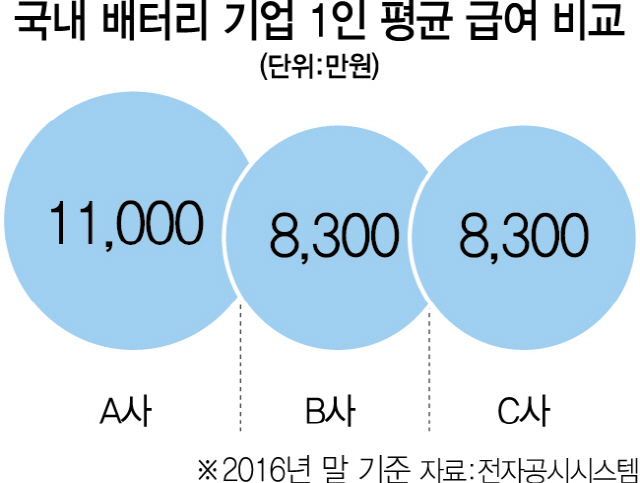

문제는 이탈자가 특정 기업에 집중되고 있다는 점이다. 해당 기업의 기술력이 상대적으로 더 높고 배터리 관련 인력이 많기 때문이기도 하지만 직원들의 평균 임금이 후발 기업보다 상대적으로 낮은 것도 중요한 이유다. 실제로 A사의 2016년 말 기준 남자직원 1인당 평균급여액은 1억원 정도지만 다른 배터리 기업들은 이보다 2,000만원 정도 낮았다. 특히 이직자가 많은 한 기업은 회사 내에서도 다른 사업 부문보다 배터리 부문의 평균급여가 가장 낮은 것으로 나타났다. 최근 이직한 A사 직원은 “이전 회사에서는 돈 잘 버는 사업 부문에 차별당하는 느낌이었다”며 “후발업체로 옮기는 것에 대한 부담은 있었지만, 회사가 밀어주고 있어 만족한다”고 말했다.

이직자가 늘어나면서 기존 기업들도 집안 단속에 나서는 모습이다. 개인적인 인정에 호소하기도 하고 회사에 대한 충성심을 자극하기도 하면서 사람 챙기기에 열중이다. 한편으로는 경쟁기업으로 옮길 경우 법적으로 문제가 생길 수 있다는 으름장을 놓기도 한다. 당장 처우를 개선하기는 힘들지만, 보상을 늘리기도 했다. 한 배터리 기업의 2016년에는 50% 정도였던 배터리 사업부문 성과급 지난해에는 200%로 대폭 늘린 것으로 알려졌다.

업계에서는 중국 기업의 스카우트 공세는 물론 국내 기업 간의 인력 쟁탈전이 결국 국내 배터리 전문 인력들이 제대로 된 대우를 받지 못하기 때문에 벌어진 일이라고 지적한다. 비록 지금은 적자 상태이지만 전략적으로 사람에 대한 투자를 늘려야 한다는 주장이다. 국내 증권사의 한 애널리스트는 “중국 기업의 인력 빼가기도 결국 배터리 인재의 처우 정상화로 봐야 한다”고 지적했다.

아울러 중장기적으로 배터리 전문 인력을 양성해 인재 창고(pool)를 풍부하게 하는 정부와 기업의 지원도 병행돼야 한다. 업계 한 관계자는 “인재에 대한 처우를 높여주는 것도 필요하지만 결국 전문 인력을 늘려야 문제가 해결될 수 있다”고 강조했다.

/박성호기자 junpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >